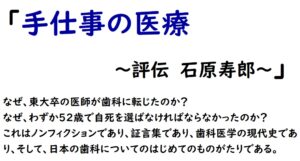

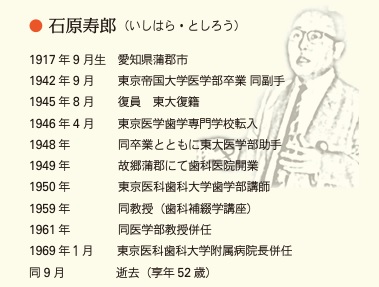

④「手仕事の医療 評伝 石原寿郎( いしはらとしろう) 秋元 秀俊 (著) 」を読む④「二 粉砕学」

二 粉砕学

石原が、東京医科歯科大学の教員となって最初に着手したのは、咀嚼能率の研究であった。蒲郡から上京して補綴の研究室に顔を出すなり、「粉砕学をやる」と目を輝かせて教室員に語った。ピーナッツや生米を粉砕させて、入れ歯の咀嚼能力を測る試みをこう呼んでいるのだった。

補綴の研究室は、大学の本館の地下にあった。教室員は「潜水艦」と呼んでいた。

石原は、学生の実習でも臨床でも、「で、この処置で能力は『回復したと思いますか」「どうして能力が回復したと言えるんですか」とつねに熱を込めて話した。技術的なことでも疑問があると、「ちょっと、君の考えを教えてください」と声をかける。そして静かに聞いていて、心から「ありがとう、ありがとう」と丁寧に感謝の言葉を述べる。訥々として礼儀正しいのだが、胸襟を開いて人の話を熱心に聞くものだから、自然と石原のまわりに議論の輪ができた。若い教室員は、その潜水艦の中で石原を囲んで、暇さえあれば議論をした。

悪くなった歯に金冠をかぶせて回復したり、失った歯を固定性の入れ歯(ブリッジ)で補うのが、この教室の専門分野だったが、石原ははっきりと学問としての補綴学の目標を明言した。

「咀嚼能力の恢復向上は、歯学終局の目的として第一に挙げられるべきもので、殊に補綴学に於いてはその重要性が昔より強調されている。」

入れ歯を装着しておしまいではなく、かめるところまで責任をもつ、補綴処置にとどまらず、咀嚼能力の回復が第一義なのである。咀嚼能力の回復を目的にする以上、咀嚼能力の評価をしなければならない。悪い状態を客観的に評価しなければならないし、回復したというならそれを評価しなければならない。負担をより少なく、回復をより多くするために研究をする。基礎的な研究の場合には、その焦点距離がぐんと伸びるが、目的は同じだ。石原の研究の目的は明確だった。

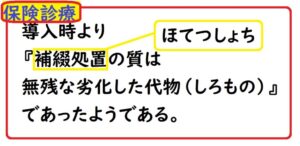

補綴治療は治療結果の具合のいい悪いが患者にわかる。患者が治療結果をそれなりに判断できるために、あえて施術者が、結果を評価する必要がない。通常、医療技術は、その成績を評価することによって改良され発達するものだが、補綴の場合には評価学が弱い。評価学が弱いものだから、たとえば歯のかみ合う面をどのようなかたちにすべきかと考えるとき、臨床評価ではなく伝承や経験あるいは古くからの理論に従わざるを得ない。これでは学問にならない。このために、石原は、何はさておいて、まず咀嚼能率評価の実証研究に着手した。

複数の治療の有効性は、比較しなければ優劣は分からない。比較するには、比較の測定器(メジャー)がなければならない。しかし、そこには困難があった。

このものがたりでは、古い雑誌の記事、学術論文はもちろんだが、座談記事の中から文章を切り取って使う。石原が補綴学を根本のところでどう捉えていたが、もっとも古い座談記事から、うあがうことができる。

「補綴が一つの科学として成り立って行くためには、他の分野と同じように実証的でなければならない。これは当然でありますが、補綴という分野は、その仕事の性質が非常に特殊であって、いわゆる歯科医学の中野生物学的なものからは一寸離れた存在だと、思われるのです。考えてみると補綴ほど色々な意見の対立があって論争しあって・・・。色々な説があっても、実験的に説明されたことは少ないようです。・・・どのような補綴物が機能的に良いかということを実証することが非常に難しい。」

実証が難しいというこの石原の発言は、昭和二八年の歯科雑誌に掲載された座談会でのものであるが、石原はこの当時、マンリーら(R.S.Manly et al.)が咀嚼能率に影響を及ぼす要素について詳しい測定を行っていることを紹介している。咀嚼能率は機能評価の一部に過ぎないが、まず実証的に評価しやすいところから着手したのである。石原も、マンリーらの方法に倣って、ピーナッツや生米をかんで、それを呑み込まずに吐き出して篩にかけて計測するという方法を使った咀嚼能率の実証研究に取り組む。ずいぶん原始的な試験方法にみえるが、「食べる」という評価法を採り入れたところに実証研究としての価値があった。

この座談の二年後に「篩分法による咀嚼効率の研究」が、まとまる。これは、検査の妥当性から始まり補綴の種類による咀嚼能率を比較して客観的な結論を出すところまで 四九ページに及ぶ大論文だが、このとき石原は、「補綴物の細部の構造について、咀嚼能率を比較し客観的な結論を出す」ことを遠望していたので、その道筋を考えると最初の手がかりを得たに過ぎない。

座談司会役の高橋新次郎(一九三七の東京高等歯科医学校から東京医科歯科大学の一九六二年まで矯正歯科学講座教授)は、矯正歯科が専門だが、同じ咀嚼能率の実験でも、マンリーの場合は、「かむ面の広さとか、咀嚼の圧力とか下顎の運動とかいうものを細かく調べ、そのバラバラのものに一連の繋がりをもたせて体系を作っていく。ところが日本でも随分やっているけれども、その一つ一つが線香花火的」と、手厳しく日本の研究者の仕事を批判している。

実証の上に体系を、という学問のステップを、石原に期待したものと読むべきなのだろう。実際、石原は自ら開発した咀嚼能率の検査法を使って、この後、総義歯、部分義歯および一本義歯(一本の歯を補う入れ歯)の評価、かみ合わせ面の面積の評価に答えを出し、並行してポリエチレンフィルムによるかみ切る能力の評価法、チューインガムを使った混ぜ合わせる能力の評価法など咀嚼能力評価の研究を発展させている。しかし、これらは予備実験と言えばたしかに予備実験で、結局体系化には至っていない。

むしろ石原の関心事は日々の診療に役立つ研究にあった。たとえば一本義歯の評価は、そのひとつだ。歯列の中でもっとも大きく重要な第一大臼歯は、むし歯いなりやすく、むし歯がひどくなって処置される根管治療の予後も良くなかったので、この歯が最初に抜かれてしまうことが多かった。戦後しばらくは、第一大臼歯のむし歯がひどくなって歯医者に抜かれると、そのまま放置されるのが常だった。放置するのが常だから、両隣の歯を削ってブリッジを入れることは歯医者のほうが二の足を踏んだ。ここで、失った第一大臼歯一本を補うためにつくられる部分入れ歯が「一本義歯」である。この一本義歯は、後に「ポケットデンチャー」つまり患者がその必要のない入れ歯を口から出してポケットに入れてしまうためにそう呼ばれ、患者に歓迎されない手抜き治療の代名詞のようになる。しかしこの昭和三〇年当時、この補綴方法を、歯を削らないという点で推奨する学者が多かった。積極的推奨ではないが、歯を削って適合の悪いブリッジを入れることに比べれば、はるかに結果がいい。硬いエナメル質を削るためのダイヤモンドポイントも高速切削器具も普及していない時代には、とにかく歯科医師は歯を削ることから逃げたがるものだった。歯医者が歯を削りたがる人種だと世間で揶揄されるようになるのは、高性能の高速切削器具が使えるようになった昭和四〇年以降のことである。

「一本義歯」は歯を削ることを避けたがる歯科医師が好んだ補綴処置だったが、入れ歯の専門家は、一本義歯が好んで処置させる現状について、歯を削らない、歯周組織に害を及ぼしにくい、ブリッジを支える支台歯の負担を軽くするといくつかの理由をあげて、「仕方ない面がある」という、きちんとつくればそれほど悪いものではないという主張は、実は補綴学者に多かった。

これに対して石原は、一本義歯が咀嚼能力を十分に改善しないことを実証して、議論に一石を投じた。石原の研究では、米粒を粗くかみ砕く際には、一本義歯もブリッジも能率には差がないが、細かく粉砕する能力には大きな差が出る。

昭和三三年の夏、医歯薬出版がアレンジしたものだが、石原は大阪に乗り込んで、この一本義歯について大阪大学の三人を相手に語っている。

機能的な根拠からブリッジを選択したいとする石原に対して、大阪大学の三人の補綴学者は、ブリッジの優位性を認めながらも、一本義歯は捨てがたいと主張する。最期に石原は言う。

「先入観的な好みで議論しても始まりませんから、当然どのような場合はブリッジを、またどのような場合には一本義歯をという適応症の区別が問題で、ただ一本義歯は簡単だからとか、歯を削るのがめんどうだからという理由や、あるいは外的な制約に服従してしまうことには反対です」

先入観や思い込みで判断しない。徹底して文献を吟味する、文献が不足であれば、自分で実験する。それが叶わぬ場合には、臨床家の経験を尊重する。これは、石原が父の診療所を継がずに大学で俸給をもらって精系を営むことを決意したとき、つまり研究者の道を選んだときに、いわば自分に課した戒律だった。

石原は、咀嚼能力の測定を簡単にするためにメスシリンダーとロートと篩からなる「簡易測定装置」を開発した。論文に掲載された写真を見るかぎり、中学校の理科の実験装置みたいなもので、簡易は簡易だが、とても簡便に検査ができそうには見えない。しかし、これをもって「咀嚼に関する基礎研究はかなり進んで来たにもかかわらず、未だ臨床へ直接これを結びつけるには至らなかったが、著者らはこの装置によって咀嚼能力試験をできる限り日常化したいものと考える次第である。」などと天真爛漫に書いている。歯科治療の結果を日常的に検査できるようにすることは、石原が考える臨床研究の補綴学では、基本中の基本だった。

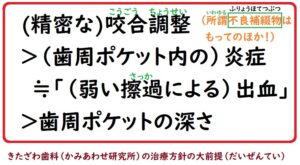

「臨床診断と治療の指針として、歯牙欠損、不正咬合などによる咀嚼能力の低下と、補綴的、矯正的あるいは外科治療後の咀嚼能力恢復の程度を知っておくことは極めて有意義・・・」と考えていたのだが、しかし、当時はもちろん、今も、歯科では診断のために咀嚼能力を検査することも、治療後その恢復の程度を知る検査をすることも、ほとんど行われていない。石原と同じように、実用化できる咀嚼能力の検査を探し求めていたのは、九州の横田成三(一九四七~七五年福岡県立歯科医専・九州歯科大学矯正学教授)くらいだった。歯科医療で機能評価を重氏していた者は多くはなかった。右の文章で、「矯正的」と出てくるのは、横田の研究を念頭においているからに他ならない。

歯科治療では、理屈どおりのかたち、理想的なかたちをつくって、それでかめないなら、患者に問題があると考える。矯正治療においても、補綴処置においても、多くの歯科医師は、今もそう考えている。

「なぜ」と問わずに、決められた仕事を決められたようになるのでは、職工と変わらない。「技術を教えるだけなら大学なんてものは要らないよ」石原は、常々そう言った。つねに疑って、調べる、そして考える。それが経験科学の基本だが、補綴学にはそれが乏しかった。

日常臨床は、疑問だらけだ、石原が考えていたのは、高橋や大西がイメージしていたような職業的研究者の研究ではなかった。

「毎日やっている日常の臨床が、貴重なテーマなんですから、それを確実に整理しておくということも必要です。」「補綴物を入れたときに治療が始まったのだという考え方で長期観察をしてレコードする。これはなかなか出来ないけれどもやはりしなくてはならない大きな仕事の一つでしょうね。」

いまでも十分に新鮮な考え方だが、こう語っているのは昭和二八年である。日本では台が于でもまったくできないことを、米国では一介の開業医がやっている。今で言う臨床疫学だが、これこそが臨床の研究だと石原は考えていた。

そういう考えのせいもあったのだろう。後に教授となっても、開業の臨床医に示す敬意は、一方ならぬものがあった。大学内では融通の利かない堅物の学者という評判があっただけに、身近に接した開業医は壁をつくらないフランクな態度にだれもが驚いた。今では大学教授の値打ちもずいぶん下がったが、大学の数が少なかった昭和三〇年代の大学教授といえば偉いもので、石原の開業医に対する態度は、特異なものだった。中でも銀座英國屋の二階で開業していた片山豊には、臨床の先輩として尊敬の念さえ懐いていたが、同時にクラッシック音楽を深く理解し合うことのできる友人でもあった。

「臨床家ゆえの慧眼といやつだね。ギージー(A.Gysi)についての片山先生の見識には舌を巻くよ。」妻の和は、大学の研究者に厳しい寿郎が、開業医の片山を褒め上げるのを微笑ましく思った。ただ、ギージーのセオリーについてよく理解しているというだけではない。実地に手を動かし、患者の反応を観察し、翻って理論を学び、再び臨床で工夫する。臨床医は、歯科医であると同時に一人の研究者だった。なるほど補綴学は、日々の臨床観察によって初めて成り立つのだ。

「歯は目で見て自分で治して、効果がわかる」、「日常の臨床が、貴重なデータ」と語るとき、石原は医学全体を見ていた。いまの医者は、薬を使うが、薬をつくることはしない。それは六〇年後の私たちには、医者たちは製薬会社の言うままに考え、製薬会社の言うままに処方する、という声に聞こえるのだ。

」

歯科界の重大問題・・・(もう隠さない方が良いのではないのか!?)

カテゴリー

歯科矯正コラム一覧

- 簡単な・身近な・「物理学(ぶつりがく)」「相対運動(そうたいうんどう)」は面白い・・・+80kmー80km=0km

- 「岩国市水道局で水を使っていないのに、 水道メーターの数値が上がると言う事件が起きました。」水道メーターの不正もある様だ・・・職人(しょくにん)さんの手間賃(てまちん)が爆上(ばくあ)がりしている、ので要注意・

- 不思議なオロイド・・・知っていましたか?・・・重力(じゅうりょく)を弄(もてあそ)ぶ・・・イーロン・マスクはニコラ・テスラの信奉者(しんぽうしゃ)です

- 本物の職人さんの「神業(かみわざ)」はやっぱりスゲエ・・・!(学校で教える「常識(じょうしき)」なんて飛び越えろ!)

- 350年前に作られた300倍の「顕微鏡(けんびきょう)」レーウェンフックの驚くほどシンプルな顕微鏡

- 「軟質 PVC パイプを自分で安全に修理する方法」2026/1/30/カッターで指切らないでね ・・・要注意!

- 「【世界は仮説でできている】科学における仮説とはなにか 仮説が世界を前へと進める | ガリレオX(2019年) 第189回」

- こまったものだ!「長岡署が逮捕した30代男性について、県警は16日、誤認逮捕だったと発表した。」この件の被害者とする女性には「説諭(せつゆ)・指導(しどう)」等はしたのだろうか?

- 「汎神論(はんしんろん)」を検索していたら、凄いサイトに出会いました・・・どうも著者は伏せられています・・・

- 2025/11/15/「靖国合祀問題」も正確に理解すべきだ・・・2017年の「副島・菅野」対談は「真実を抉(えぐ)り出して」いる。「政治運動とは何か」。・・・「革マル」から議員さんとか、各地首長になった人たちが結構おられることの意味も考えなければならない・・・