⑩「八 ナソロジー」

「八 ナソロジー

石原は教室を任された早い時期から下顎運動の研究に着手している。この時代には、九州歯科大学や日本大学歯学部で同様な下顎運動の観察研究が行われ、次第に競い合う関係になっていた。下顎運動の研究に本格的に取り組み始めたのは昭和三四年前後であるが、これまでの世界の下顎運動の研究について、次のように概説している。

「一九三〇年以前には比較的簡単な実験成績から直ちに球面学説、軸学説というような下顎運動様式論を導き出し、これを咬合器や陶歯排列理論にまで発展させた研究が多い。」まず観念的に「論」をつくって、それを臨床に適用する。この時期に臨床応用が飛躍的に進んだ。総義歯学であれば、これでよかった。

「一九三〇年以降次第に精密な実験方法が用いられるようになり、主として咀嚼運動を中心とした研究が盛んに行われた。」実証研究の時代。この時代の研究は、ものを食べるときに歯と歯はほとんど接しないことを見出して、従来の観念的な学説の「誤りを是正するには大いに役だったが、・・・臨床的にはほとんど影響することところはなかった。」実証研究が臨床に役立たないために、補綴学にならない。

このため、いまだに「一九三〇年以前の方法を踏襲するという状態が永くつづいてきている。この問題が今後の補綴学にとって重要であると否とに拘わらず混乱からの脱却」のために必要なのだ。だから下顎運動の研究が世界各地で盛んに行われている。

この文章は昭和三六年に書かれたものだが、ここでひとつの新しい学問的ムーブメントについて紹介している。(以下のナソロジーに関する紹介は、元々ナソロジーという学問が言葉の学問でないため、言葉で書くと難しくなるので、理解しにくいところは無理におつきあいいただかずに読み飛ばしていただきたい。)

「咬合採得のための中心位の問題を科学運動と結びつけようとする立場から、いわゆるhinge axisの研究が米国で始められ臨床と関連を保ちながら次第に盛んになってきている」

下顎の位置関係を咬合器に移すために、蝶番運動をする下顎の開閉軸の研究が盛んになってきている、という意味だ。必ずしも下顎運動を結びつけようとしたものではなかったが、石原はこの学問的ブームについて、自身の下顎運動の解明を優先するという視点から評価した。しかし、発表されるとどの論文を読んでも、研究目的が不明確で研究方法もはっきりしないまま、臨床観察から新しいアイデアが次々に紹介されるばかりで、学問的な価値があるような論文がない。

石原は次のように断じている。

「研究の目的と方法が曖昧なために従に業績のみ多く見解は区々として尽きるところを知らない」

昭和三五年、国会前の騒ぎが嘘のように忘れられた夏、市ヶ谷の日本歯科医師会館で歯科医師会主催の第一回日米臨床歯科医学会が開かれた。ここでUCLAのパボーネ教授(Ben Pavone)が、蝶番運動軸(hinge axis)を使った補綴治療についてスライドを使って紹介した。このときの通訳は、開業医の峯田拓弥(スタディーグループCDCの創設者)である。日本歯科医師会の国際部長だった聖路加病因の長谷川慶蔵は、昭和三三年の最初の日米臨床歯科医学会から峯田に通訳を頼んだ。当時はプロの通訳というものはなく、峯田や加藤元彦など英語のできる若い歯科医師が通訳に駆り出された。研修会を企画する者は、専門家だからそこそこの英語力があれば通訳が務まると無責任なことを考えるのだが、まず英語の専門用語に対応する日本語の単語がない。臨床についての共通の理解がない。仕方なく、聞き取りにくい英語を聞き取りやすいカタカナ英語にする。スライド写真の映写があれば、その写真について説明するので、写っているモノの説明をカタカナにすればよい。オックルージョン、ヒンジムーブメント、セントリック、バントグラフ、サジタルプレーン、フェイスボウトランスファー、スチュアートインスツルメント、リマウント・・・。通訳氏が話の内容を理解しているところは、ときどき意訳になる。意訳と言えば聞こえはいいが、通訳者の理解の枠を越えて英語で話されたような意味の日本語が出てくるわけではない。そもそも聴衆は、見たこともない複雑な器具について、聞いたことのないカタカナ英語の説明を上の空で聞いていたので、その理解のほどは推して知るべしであるが、だれもが驚かされたのはゴールドの精密な鋳造冠だった。パボーネ教授はアメリカという社会の豊かさと熱気を運んできた。アメリカの歯科が自分たちの想像も及ばないほどに豊かで高度に進んでいることだけは聴衆たちの印象に強く残った。

石原教室でも、このパボーネの講演を二人の教室員が聴講していて、翌朝の研究室は、この話でもちきりだった。二人の名前を仮に山田と山下としておくが、山田の話は、ゴールドのワンピースキャストがすごいとか、パントグラフの操作は複雑でスライドで見せられて分かるもんじゃないとか、話は面白いが断片的で要領を得ない。山下のほうは批判的で、会場内に講演内容を理解できたものはおそらくいなかったに違いない、アーティキュレーターのことをインスツルメントというので通訳の先生が混乱していた、そもそも通訳のM先生は十分に理解していないて適当に誤魔化していたなど評するのだった。

「じゃあ、質問をしてやればよかったじゃないか」

先輩の一人がそう混ぜっ返した。

「いやあ、連中に恥をかかしちゃいかんでしょう」

お茶の水の補綴学の教室員である山下にとっては、日本歯科医師会主催の日米臨床歯科医学会はアウェーである。そこで講師を困らせるような質問をするのは喧嘩を売るようなもので、パボーネ教授の講演を十分に理解できたわけでもない山田や山下には、とても英語で質問する勇気などなかった。もっともパボーネも、自身の研究を紹介したわけではなく、聴衆を意識して大学のクリニックで見ることができる最新の補綴治療を紹介したので、質問されて答えられたかどうかは心許さないこれも。山下の評である。

歯科臨床は言葉の学問ではない。言葉の論理を重んじない。用語は耳学問だから、伝言ゲームのようにして共通理解をかたちづくる。まして開業医の学問的流行となると、新しい器具の考案し、新しい器具の使い方を紹介し、それを研究と呼ぶのだが、新しい器具を考案しているうちに器具の考案が目的となり、そもそも本来の目的は何で、その目的が新しい方法で達成できるのか、結果が従来の方法とどう違うのか、そういう一切のことがあやふやになる。それでも聴衆は、新しい器具に目を奪われる。

山田がパボーネの講演を聴きに行くと話したときのことである。先輩から「パンキーとスチュアートの論文に、目を通しておけよ」と忠告された。折角参加しても理解dけいないのでは、いくら専攻生でも教室の名折れである。高い費用を払っておかしな通訳で講演を聞くくらいなら、自分で辞書を引いて論文を読んだようがよっぽどいい。「講演会に行くくらいなら、ちゃんと文献を読め。」先輩たちがこう言うのは、石原教授の口癖をまねたものだった。石原は、この点においては第一次戦後派に通じるものをもっていた。

原田は言う。「何か、ある物に真に会得しようとするならば、読みにくい横文字を辞書を引きながら読むくらいの熱意がなければ、真髄をつかめるものではない。」

この年の初め、マンとパンキー(A.W.Mann&L.D.Pankey)という二人のフロリダの開業医が紹介した「P-Mインスツルメント」とそれを使った下顎の再建、さらに筆頭著者を入れ換えてパンキーとマンが紹介した上顎の歯の再建は、下顎の適切な動きを歯のかたちがガイドするという理論で、ちょっとした驚きをもって話題になった。スチュアートとスタラード(C.E.sつあrt&H.Stallard)という二人のカリフォルニアの開業医が歯の咬合接触に関する基本的なセオリーを発表していた。

論文を見て驚いたのは、著者がみな開業医でフロリダの聞いたこともない町の夫たち、カリフォルニアのこれもよく知らない町に住む二人、山田は映画に出てくるロスアンゼルスやマイアミを想像して、夢心地で貪るように読んだ。両者とも取り外しの義歯ではなくナチュラルティース(天然歯)のオクルージョン(occlusion)について、基本的なセオリーを紹介していた。このときはocclusionに「咬合という訳語はまだない。

予習をしたために山田は、パボーネの言っていることがある程度分かった。

「要するにセントリックリレーションの優位性です、模型をいい加減にマウントしたのでは、咬合器上で降るバランスをつくっても、口の中にセットすると同じようにはならない。セントリックとヒンジの口の中と咬合器で一致させれば、ミーチュアリープロテクティブがつくれる」

「ミューチュアリープロテクティブって?」

同僚の山下はスチュアートの新しい論文をまだ読んでいなかった。

「ミューチュアリー(mutually)は相互、プロテクティブ(protective)は保護、つまり咬合嵌合位で臼歯がかんで前歯を保護する。側方運動では前歯がガイドして臼歯に側方力をかけない。」

山田は得意になって解説した。

「山田先生、ちゃんと読みましたか。ウイ・ビリーブ(We blieve-我々は信じる)って書いているでしょ。スチュアートあ、5年前にバランスドオクルージョンを与えるって書いてたんですよ」

先輩が、やや皮肉を交えて解説した。

「スチュアートは、フルジャスタブルの咬合器で、散々失敗して天然歯のフルバランスを諦めたわけだよ。」

別の先輩が、口を挟んだ。

「スカイラーは大分昔から、平衡面のコンタクトはないほうがいいって書いていますよ。」

この先輩は、カリフォルニアグループとフロリダグループは、アメリカの有閑階級つまり金ぴかの富豪の特殊なニーズを反映したものだが、ニューヨークのスカイラーは、「さすがに、ソフィスティケートされている」という。

このまま議論は白熱しそうだったが、これで終わった。研究者というものは各々が競争相手だからだろうか、石原のいないtころでは、互いに知識を競うところがあって、この教室で、このように議論が熱を帯びることは稀だった。雑談のはずが、お互いの脇の甘さをみせず、発言はどこかで棘を含んで収束し、たとえ山田がピエロを演じてみても、それが空回りになってしまうのだった。

研究室には、議論の余韻とタバコの煙がしばらくの間、充満していたが、この日、教授が研究室に降りてくることはなかった。

翌日のことである。石原は、目が疲れると眼鏡を外すのだが、外した眼鏡のツルをもってクルクルと弄ぶことがあった。緩く回すとツルの蝶番が閉じて上手く回らないが、そこでできるだけ緩く回す。ものを見ずに頭の中で考えを巡らすのに、その眼鏡の回転が生むリズムをいいのだろう。

いつの間に降りてきたのか、教授は入口近くの末次恒夫(一九七一~九七年九州大学教授)の机の上に積まれた米国の雑誌に手を置くと、教室の中を見渡し、なおしばらく眼鏡を弄んでいた。教室員は、だれからともなく石原に注目した。

「最近のジャービーディーは、どう思う?」

ジャービーディー(Journal of Prosthetic Dentistry)というのは、米国補綴歯科学会の雑誌であるが、号を重ねるごとに論文数が増え、なかでも下顎運動の研究が増えていることをどう思うかと訊いているのであるが、大半の者は、その質問の意図をつかみかねた。昨日議論になった、マンとパンキー、そしてスチュアートスタラードの論文が掲載されていたのも、その年のジェービーディーだった。

だれもが目は通していたが、自分の研究に関係するところだけを丁寧に読んでいるだけで、雑誌全体についてどうこう言うだけの見識をもつものはいなかった。

「無闇に下顎運動の研究が多いと思いませんか?」

石原が丁寧な言葉を使うときは、答えを求めている。ジェービーディーは、この年になって一段とページ数が増え、論文の和が増えた。しかし、なぜ、無闇だというのだろう。いま下顎運動の分野は、米国でも大いに関心を集めている。この教室でも、暗室内で連続的に発光する装置を使って下顎の動きをガラス乾板上に記録する手法で研究が本格化していた。昭和三四年に佐久間孔毅(一九六四~六五年神奈川歯科大学教授)がこの装置で有歯顎の研究を発表し、この年には末次が同じ装置を使って無歯顎の研究を始めたところだった。

「つまらないものもありますが、かなり進んできたように思います。とくに臨床の進歩は目を見張るものがあります。下顎運動の研究ではありませんが・・・」

重苦しい雰囲気を破って口を開いたのは、若い山田だった。しかし増えているのは、下顎運動の研究ではないと言いたかった。

「山田先生が、面白いと思ったのはだれのものですか?」

すぐ目の前にいる山田に話すには、不自然に大きな石原の声だった。

考えてみると、昨日話題にしていたのも、下顎運動の研究ではなかった。下顎運動についてはいくつかの図版の記憶が目に浮かぶだけで、その著者名が浮かばない。

「シーオーへのパスオブクロージャーが、ヒンジムーブメントするかどかって、この前、言ってたね」

助け船を出したのはひとつ隣りの机に座っていた年上の教室員だった。

「なるほど、下顎安静位のヒンジムーブメントですか。おもしろいですね。」

教授は、ふわりと問いを投げかけ、話しながらいっしょになって真剣に考えるのだった。

昨日、厳しく口を挟んだ先輩が、山田のほうを見て、思わせぶりに微笑んだ。基礎研究としての下顎運動の研究は、けっして多くはない。それに比較してオクルージョンについての諸説がにぎやかだ。スカイラーは品格のある文章と緻密な挿図で、毎号のように下顎の動きと歯の接触関係について研究成果を報告していた。フロリダのマンとカルフォルニアのスチュアートがオーラルリハビリテーションについて自説を展開していた。あたかも下顎運動研究を前提にしているように書かれているが、根拠があってのことがどうかも疑わしかった。おそらく石原は、そういうことを教室員たちに気づかせたかったのだろう。

「カリホルニヤの下顎運動研究会の人々・・・かれらは複雑な下顎運動の様式解明は二義的な問題とし、理論はともあれ現実の運動を機械的に咬合器上に再現することに重点をおいている。例えばマツカラムの考案したグナソスコープは・・・甚だ複雑を極めた構造のものである。(原文ママ)」

この下顎運動研究会の人たちの書いていることは、下顎運動の解明を根拠にしているようで、実際のtころは下顎の動きを咬合器上に再現することだけに関心があるようだった。石原自身、蝶番運動軸理論には取り立てて新しいところはない、と考えていた。この分野でももっとも権威あるティルマン(S.D.Tylman)の教科書の第四版がこの年に出たのだが、そこに蝶番運動軸理論による咬合器装着の術式が詳しく掲載されたのである。ジェービーディーでの論文数も一年間で三〇題以上になろういう勢いだった。

もちろんこれは米国の事情で、わが国では、石原の尽力によって昭和三二年春にようやく補綴歯科学会の復刊にこぎ着けたものの、何年経っても下顎運動の研究はおろか米国の研究の紹介記事さえなかった。石原教授は末次にナソロジーについての文献を集めるように指示し、翌年(昭和三六年)、その資料を元に総説をまとめたが、これがわが国で初めてのナソロジーと呼ばれるグループの蝶番運動軸理論を詳しく紹介した記事となった。

「米国で補綴学の専門誌が発刊されるようになってから十一年余りになるが、その間同誌に掲載された総論文数は約千題、そのうちナソロジーと関係した研究は二三五題に及んでいる。・・頁数からみれば三分の一を越える状態で、・・・しかも掲載論文の数は年々増加する傾向がみられ、・・・下顎運動の研究を主軸とするナソロジーが補綴学で益々重要視されてきたことがわかる。(原文ママ)」

文献を元に丁寧な紹介を書いたが、出版された文献だけを情報源にしたため、“Gnathology”を「グソナソロジー」と表記してしまっている。頭の子音に適当に母音を付けてカタカナにしてしまった。

「我々は米国流な蝶番運動軸の考え方についていささか懐疑的な気持ちを持っているし、これに対して若干の研究も行ったが、・・・ここで一度蝶番運動軸の問題を整理しまとめてみたい」

石原の米国流蝶番運動軸批判については、時を改めてふれることとし、先程の河村―石原対談に戻る。

「そういうわけで、臨床でありながら、一応、基礎に属すると思われるような咀嚼だとか、下顎運動の研究なんかを、臨床の立場でやっておるわけなんです。」

職人技をただ職人技とせず、だれでもができるようにするのが学問だ。それが果たして患者の健康に役立っているのか、どれくらい役立っているのか、客観的に評価しなければ、学問とは言えない。

河村には、この苦悩は想像できなかったのだろう。石原自身が人一倍大事にしていることを、まるで子どもに諭して聞かせるように石原に向かって教えた。

「歯科学が形態学を基礎として発達してきたために、案外、機能的な面が研究されていないということです。・・・患者に接することが、臨床家の研究です。」

「おっしゃる通り臨床をやること自体が研究だということは、私たちの理想です。しかし現状では、それ以前に解決しなくてはならぬ問題が余りにも多い。」

河村は、石原の苦悩には共感しない。そして石原が進めている下顎運動の研究にも注文をつける。

「顎の運動ばかり考えているわけですね。しかもそれは、下顎の動きということだけですね。ところが・・・考えてみますと、とにかく、生きている人間なんですから、口の感覚というものが非常に大事な問題になる。・・・今までそういうことがどれだけ考えられていたかということですね。また運動時態にしましても、ただ軌跡的な顎の動きのあとを追っているだけでは、咀嚼運動というものは理解できない。」

河村は、歯学部に呼ばれて口腔生理学の研究を徒手空拳で始めたが、そのとき歯の健康ではなく、口腔全体の健康をテーマにすること決めた。当時は、咀嚼、嚥下、咬合、舌運動、味覚、どれをとっても生理学的な研究は皆無だった。歯科では、「口腔全体」という発想は受け容れなかった。「口の感覚というものが非常に大事」という主張は、河村がこの対談翌日に渡米してNIH(米国国立衛生研究所)の助成で進めた研究が世界的に認められて初めて欧米の医学界で認知を受けるようになったものである。切々と語る医者らに対して、飄々と答えているが、河村とてこの当時、孤軍奮闘だった。その主張をだれにも認められてはいなかった。実は数少ない理解者の一人が、教授室の壁の肖像画に描かれた心臓外科の小澤凱夫だった。

だからやさしいもの言いながら、河村は「ただ軌跡的な顎の動きのあとを追っているだけでは、咀嚼運動というものは理解できない」と容赦ないのである。石原が、なんとか臨床の基準を得るために試みている下顎運動の研究を、生きている人間の研究ではないと批判する。批判する河村こそが、この当時孤立無援なのだ。

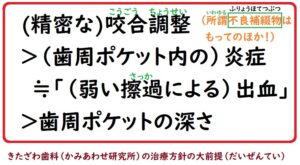

補綴学における下顎運動の研究は、補綴物を机の上でつくるための咬合器という道具で、下顎の動きを再現するための基礎研究である。そして下顎の動きに調和した人工の歯をつくることが目的となる実用の研究である。下顎運動の研究と咬合の研究には、いわば基礎研究と実用のための研究の違いがある。実用の研究では、人間を詳しく知ることよりも、さしあたって補綴操作に必要な情報を得なければならない。

「先生にいわれてみるといろいろ感じますよ。・・・われわれの研究方向は、どうしても単純な運動論としての研究を、・・・さしあたってやるよりほか仕方がない。・・・われわれ金冠を作っているわけですから、これをどのように作るのかということと、わけて考えることはできないんです。先生たちの立場が巨視的といいますかね、より広い場から、顎運動なり咀嚼というものを見ているのに対して、われわれは歯そのものからのスタートして、運動を見るから、立場が微視的になるわけですね。・・・すやっているうちに実際上それに具体的な意味があるかないかということに非常な疑問がおきて来ます。」

補綴学の研究は、補綴物をつくるための研究になってしまう。そもそも、その補綴治療に意味があるのか、どの程度の有用性があるのかということを、だれも問わない。右の頭で補綴学を科学にしたいと切望しながら、左の頭では補綴処置の意味を問わずに精度を追求する。この悩ましい思いを理解してくれる人は、どこにもいなかった。

「患者をという対象をもって、はっきり社会的に義務をもった立場ですからね。しかも、一方では明らかに正しいとわかっていることでも、実際に行うのに非常な苦労がいることが沢山あって、たとえば完全な支台形成とか、陶材の実用とか、昔でもちゃんとした人はやっていたこと33が、・・・われわれにはなかなかできないので恥ずかしく思うことが沢山あります。この二つの問題の間に立って私なりになんとか道を開いて行かねばならんわけです。」

長尾が、ペンシルバニア大学地下の技工室でかみしめた思いと酷似している。補綴学の場合には、思いどおりの結果を出すには、理屈はともかく手を動かさなければどうにもならないのだ。

石原は、明確な意図をもって教室員に研究課題を振り分けた。

「石原先生は歯冠補綴物を外側と内側に分けて考え・・・」教室員に与える課題をそれに応じて決めた。外側すなわち歯冠外形の咬合面は下顎運動、軸面は歯周病とのかかわり、内側は支台形態、形成・印象から装着に至る補綴技術学である。補綴の場合、手が動くか動かないか、これはある程度は天賦の才に左右される。それで自ら内側担当は決まる。吉田恵夫(一九六七~八九年東北大学歯学部教授)は年長者でもあり、補綴技術のレパートリーも広く、教室員だれもが一目を置いていた。若い内山洋一(一九七一~九一年北海道大学歯学部教授)については教室の中では評価は分かれるようだが、その手先の技術に対する石原の評価ははっきりしていた。

「お前、悪くなったら内山に診てもらえ。」

一度ならず妻の和は、そう言われた。石原自身は、手仕事が好きで、手作業を厭わなかったが、自分で手先が器用だとは思っていなかった。細かい作業を何度か試みて、うまくいかないと、自分でも気づかないうちにいらいらしてしまうのだった。いらいらが昂じてインスツルメントを床に投げつけてしまうこともあった。

鋳造冠を中心に補綴の臨床術式を研究するグループとは別に、比較的若い教室員には、やや基礎的な研究課題を与えた。おおまかに外側は、基礎研究にあたるので博士課程を修了助手がした担当することになる。ここで言う「基礎的な研究」とは、下顎運動の研究であるが、これを任される三人が後々、下顎運づおの理論家と目されることになる。大学院を出てほどなく平沼謙二を補佐するかたちで新設の愛知学院大学に出ることになる長谷川成男、その長谷川と同期の末次恒夫、ひとつ下の藍稔が下顎運動研究の理論者としての役割を担うことになる。

石原の教室の業績は、昭和三三年に自著と指導論文合わせて十一編だったのが、教室員の充実に伴って、翌年には二〇編に倍増し、その翌年には二六編に増える。

後年、石原の没後、石原教室の後継者らは次々に新しくできた大学のクラウンブリッジ講座の然るべき地位についた。その多くがかみ合わせ、すなわち咬合を専門にした。石原の没後、歯科開業医の間では米国直輸入の咬合学というものが空前のブームとなって学問的には混乱を極めるのであるが、石原の教室員たちから見れば、石原没後に起こった論争は、すでに昭和四〇年代の前半に答えがすべて出ていた。このため、この混乱の対極に石原の研究を位置づける意図もあって、教室員は石原没後に「石原咬合論」という呼称を使った。もし石原本人が、そこにいたらな、そういう派閥的な名前をつけるものじゃありません、と厳しく叱ったであろうが、すでにどこにも叱りつけるものはいなかった。

しかし、下顎運動については「今後の補綴学にとって重要であると否とに拘わらず混乱からの脱却は必要なので」下顎運動の研究に取り組まざるを得ない。石原は「混乱からの脱却」のために下顎運動の研究をしなければならないと考えていたのである。

石原は、つねに研究の目標を明確にして、その目標に到達したらオワリ。その成果にこだわってずるずると引きずるようなことをせずに、けじめをつけて次の目標を掲げるという潔さがあった。下顎運動の研究でも、同じはずだった。石原が求めていたのは、補綴学の科学的根拠である、補綴学の科学的根拠は、咀嚼能力の評価の延長線上に構想されるべきものだ。

没後、石原は「咬合学」の権威としてアカデミアに名を残すことになった。石原寿郎の七回忌法要の際に撮影された教室関係者の集合写真があるが、そこに写っている人物の中から実に二一人の大学教授が誕生している。多くの後継者が然るべき地位についたために、「恩師」石原の名はいやが上にも持ち上げられる。なにしろ、わが国では高度経済成長期に入った一九六〇年代に七校、一九七〇年代になると十二校の歯科大学・歯学部が発足し、一九八〇年にも二校の国立大学歯学部が設立されたのである。単純に言えば、経済が成長し、豊かになってむし歯の患者が増えたのに対して、わが国はむし歯の発症を防ごうとするよりも、むし歯を削って詰める歯科医師の大増産をもって対応したのである。当然のことながら大学の教授のポストも増産された。石原は指導者として抜群の才能をもっていたが、同時に歯学部大増設時代が石原の教室員を教授にしたのである。

この時点では、「石原咬合論」はまだその序奏に過ぎない。

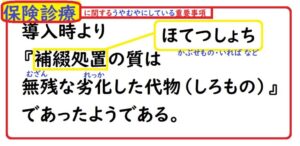

昭和三六年は、社会保障の歴史では、国民皆保険は達成された年だが、医師・歯科医師にとっては、低医療費に抵抗して労働組合ばりの実力行使をみせた年だった。年初の全国一斉休診、五月には日比谷公園野外音楽室に一万人を超える医師・歯科医師を集めて全国集会を開いた。

いつもは労働組合の集会が開かれる野音に、医師、歯科医師が集まった。集会参加者は、医師会五、〇〇〇人、歯科医師会三、〇〇〇人という組織の割り当てを大きく上回った。喧嘩太郎の異名をとった武見太郎の有名な演説があったのは、この集会である。

「だが、われわれは党三役を信じておる。ところがその間に、党三役との公約を、厚生省は空き巣のごとく、官僚独善の策を弄することによって、ふみにじったことは、奇ックワイ至極でありまする。われわれの党三役、すなわち自民党、すなわち政府への信頼が断ち切られた場合には、1ヵ月の猶予期間をおかずに、即時に保険医総辞退を全国一斉に断行する。これは法的にわれわれはすでに検討ずみであります。」

自民党からは、三役のうち総務会長の保利茂、政調会長の福田赳夫が壇上にいた。武見は、その風貌、巨軀どれをとっても達磨のようだが、その目の玉をぎょろりと剝いて相手をにらみつける。

「アイヒマンは3万人を殺したというが、古い厚相はわが同胞を何百万人殺すかわからない。われわれは官僚の権力に屈せず、国民の生命を守るために・・・」

よく聴けば、内容というほどの内容はない、言っていることも政権与党を信用しているという与党頼みの論理なのだが、その音量と尋常ならざる言葉の激しさのためだろう。会場は大歓声に包まれた。

日本医師会と歯科医師会は当初予算で一〇%引き下げだった総医療費を上乗せして一二・五%の回答を得ていたが、これを不服として、七月八日の健康保険法改正案告示の取り消しを求め、保険医総辞退をスケジュールにのせた。もっとも新聞各紙をはじめ、世間の反応は冷やかで、威勢のいい掛け声の陰で政権与党を条件交渉する姿が報じられ、本気で保険医総辞退に突き進むと信じる者は少なかった。」

カテゴリー

歯科矯正コラム一覧

- 簡単な・身近な・「物理学(ぶつりがく)」「相対運動(そうたいうんどう)」は面白い・・・+80kmー80km=0km

- 「岩国市水道局で水を使っていないのに、 水道メーターの数値が上がると言う事件が起きました。」水道メーターの不正もある様だ・・・職人(しょくにん)さんの手間賃(てまちん)が爆上(ばくあ)がりしている、ので要注意・

- 不思議なオロイド・・・知っていましたか?・・・重力(じゅうりょく)を弄(もてあそ)ぶ・・・イーロン・マスクはニコラ・テスラの信奉者(しんぽうしゃ)です

- 本物の職人さんの「神業(かみわざ)」はやっぱりスゲエ・・・!(学校で教える「常識(じょうしき)」なんて飛び越えろ!)

- 350年前に作られた300倍の「顕微鏡(けんびきょう)」レーウェンフックの驚くほどシンプルな顕微鏡

- 「軟質 PVC パイプを自分で安全に修理する方法」2026/1/30/カッターで指切らないでね ・・・要注意!

- 「【世界は仮説でできている】科学における仮説とはなにか 仮説が世界を前へと進める | ガリレオX(2019年) 第189回」

- こまったものだ!「長岡署が逮捕した30代男性について、県警は16日、誤認逮捕だったと発表した。」この件の被害者とする女性には「説諭(せつゆ)・指導(しどう)」等はしたのだろうか?

- 「汎神論(はんしんろん)」を検索していたら、凄いサイトに出会いました・・・どうも著者は伏せられています・・・

- 2025/11/15/「靖国合祀問題」も正確に理解すべきだ・・・2017年の「副島・菅野」対談は「真実を抉(えぐ)り出して」いる。「政治運動とは何か」。・・・「革マル」から議員さんとか、各地首長になった人たちが結構おられることの意味も考えなければならない・・・