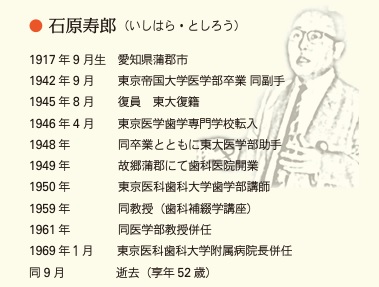

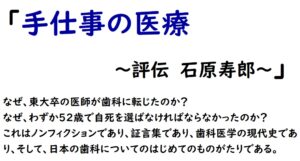

⑬「十一 渡米」

「

十一 渡米

専門学校で石原と同級だった染谷成一郎は、開業してから大学に顔を出すことは稀だったが、同窓会の学術関係の集まりにでかけたときだった。たまたま大学の廊下で遠くに石原の姿を見かけた。すると石原は手を振るような仕草をして、大きな声をあげた。

「銅合金の資料あるから取りに来てください」

石原は、数年年上というだけでなく、学究の人であって、同級の者からみると、彼との間にはカーテンがひとつあった。しかも今では、補綴学の大教授である。ところが石原教授は、そのカーテンを自分から勢いよく開けて、声を掛けてくることがあった。そのとき渡されたのが、白表紙の歯科用金属規格委員会の報告書案だった。

石原は、二年余りの歳月を費やして、これ以上ないというほどの長大な報告書案をまとめたのである。その労力は並々のものでなかった。この報告書案は保険導入が立ち消えになったために、刊行は見合わされ日の目を見ることはなかったが、教室でもっとも若い中尾勝彦(石原教室最後の大学院生で、後に尾道市歯科医師会会長)は、後に石原が教室員をつかまえて、その白表紙の報告書を指して「チーチルの何倍もやったよ」と残念そうに話していたことを記憶していた。

厚生省、日本歯科医師会、器材学会、保存学会と最強のタッグで実現するかにみえた銅合金の保険導入は、この報告書案をきっかけに中止に向かう。この報告書案がまとまったころ、口腔病学会(東京医科歯科大学の学内学会)で、銅合金の評価が争点になった。いつもどおり総山は、雄弁に臨床観察で金色の光沢があることを、数字を挙げて論じた。総山の新銅合金に関する論文は、この年の初め、「米国歯科補綴学会誌」にも掲載されたのだが、意外にも質疑の手が挙がることもなく、会場は白々しい空気になった。沈黙を破ったのは学長の長尾だった。実際、長尾が何と言ったか出席者の記憶は曖昧だが、つまりは光っているというのは表面が溶けているだけで、それは有害性の証拠であっても安全性を示すものではないという報告書がでている。静かだが、断乎とした口調でびしりと決め手長い論争は終わった。

その報告書案総合判定第九項は、「以上により、どの点から考慮しても銅合金並びに新銅合金は、歯科用合金中最も劣等なもので、歯科用としては、如何なる目的に対しても不適格である」と結ばれている。この間、日本補綴歯科学会長だった北村勝衛(一九四四~六八年東京歯科医学専門学校、東京歯科大学教授、一九六三年日本補綴歯科学会長、一九七二~八〇年松本歯科大学長)は、この一文について「心ある人の斉しい賞賛を博したものである。・・・氏に響鳴し、その熱意に動かれざるを得なかった(原文ママ)」と書いた。

総山の銅合金推奨の一文から七年、寿郎が和に「銅に勝ったよ」と言って祝杯のビールを求めたのは、この口腔病学会の晩のことであった。

これに先立って、石原は昭和三九年三月には約一年をかけて保険診療のガイドラインをまとめ、昭和四〇年五月のこの歯科用金属規格委員会の報告書案につづいて七月には一〇大学の教育内容懇談会を発足させている。保険制度の問題など、学術的関心に留まらない広い視野をもっていたことで知られる日本歯科大学の多和田泰一教授(一九五七~七二年日本歯科大学教授)は、この懇談会について「その当時の10大学で歯冠補綴及び架工義歯教育内容懇談会を発足し、・・・これも教授の推進力のおかげである」としている。

こんな状態だから、この時期は石原に休日などほとんどなかったのだが、何がきっかけだったかバラ作りに手を出した。忙しければ忙しいほど、寸暇を惜しんで遊びを始める癖があった。昼から会議のため出張という休日など、早々と起きて土まみれになって庭仕事を始め、十二時前になってシャワーを浴びてバタバタと出かけるのでだった。バラ作りを始めると、次から次に挿し穂で種類を増やし、黒斑病だといっては斑点のできた葉を摘み、土だ、アブラムシの駆除だと休みなく働いて、気がつくと一〇〇種類くらいのバラで狭い庭を埋め尽くしてしまった。けっしてバラ作りで憂さを晴らしていたわけではない。バラ作りはバラ作りで、本気だったのである。

風呂上がりに、傷だらけの手の甲を和に見せながら「患者さんに聞かれたんで『家内に引っかかれた』って言っておいたよ」と笑った。

このころ石原は、長く切望していた欧米旅行を実現するために着々と手を打った。まず、教室の田端恒雄をドイツに、末次恒夫を米国UCLAに留学させた。

そして、ようやく昭和四〇年の末から、教室の運営を吉田恵夫に任せて、外遊に出た。文部省在外研究員として、北欧はスウェーデンのマルメ王立医科大学(現ルンド大学)、北米はタフツ大学を拠点に、外遊は保母一年に及んだ。

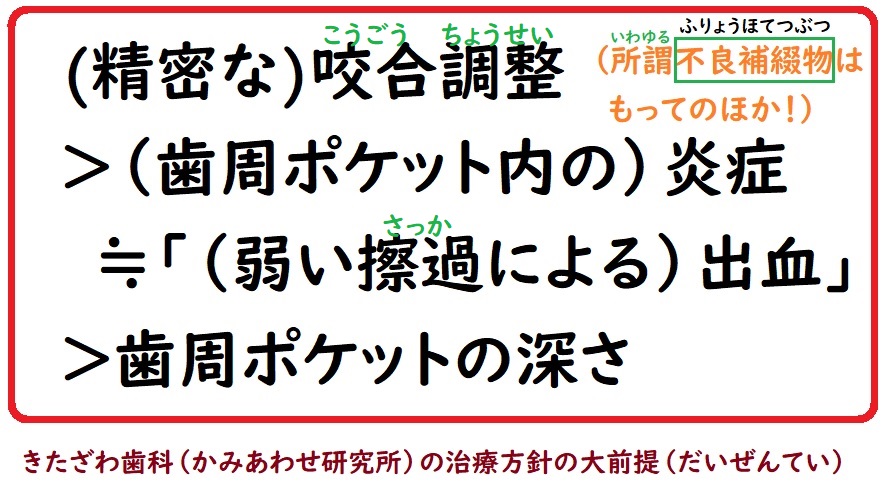

この欧米滞在の一年を境に、石原教授の関心は一段と臨床の現実に向かう。そしてもうひとつ、「咬合」を歯学の中心課題に置こうと考えるようになった。

「1年外国にいましてね、いちばん知りたかったことは、各国の国民全体がどういう補綴を受けているか、ということでした。」

日本は補綴を受けている率は世界でも高水準だが、標準的な補綴を受けている人は悲しいほどに少ない、何を措いてもその現状を改善することに力を傾注しなければならない。石原が心を砕くのは、学問でも教育でも医療制度でも、その実態であった。学術情報や制度は文献から得ることができる。いや、むしろ文献から読み取るべきものだ。しかし、目的は実際の現実を変えることだ。

「(スウェーデンでは)世界共通の補綴学基盤からみて、正しいとされていることは、片よることなくすべて取り入れられまして、かなり高水準で一般の臨床が行われています。・・・使用金属は申すまでもなく、総て金合金でありまして、・・・よい材料は何でも使用する。」

「第一は鋳造冠の歯頸部と歯肉炎のかんけいが、臨床的には極めて高い次元で討議されていること、・・・バンドクラウンなどは全然やっておりません。」

しかし詰まるところ、石原の関心は日本の実態である。

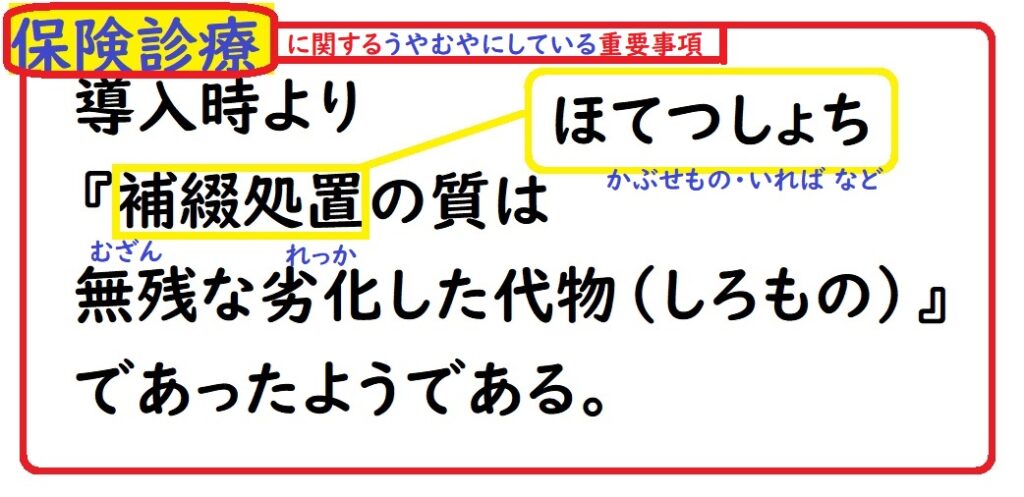

「日本の補綴、ことにクラウンブリッジについては、やっぱりきわめてよくないということは事実でしょう。その原因の大部分は日本の貧しさにあるといってよいでしょう。・・・それでね、過去3年ぐらいはこの標準以下の補綴をどうするか、ということがいちばん私にとって大きな問題だったわけです。・・・標準的なことが当然、歯科医の犠牲でなくできるような社会保険制度に変えたいということに結びつきます。」

脇道に逸れるが、ここで引用した対談相手の柳田尚三(日本歯科大学教授)は、石原のような楽観論には与しない。石原は、補綴の普及は歯科医師の博愛精神によるもので、補綴の質の低さは保険の報酬の低さに起因するというが、柳田は同意しない。

「私は保険制度のために補綴診療が非常に普及したのであって、これは日本の歯科医のヒューマニティが高いか低いかにはあまり関係なしに」むしろ「少しぐらい悪くたって、ともかくはいりゃあ、(診療報酬の)点数がとれるんだというような制度が、たまたま普及に拍車をかけたんであって、手放しで喜ぶべきことではない」と歯科医の犠牲どころが、開業医の算術によって補綴が普及したに過ぎないと断ずる。どちらも想像の議論だが、説得力のあるのは明らかに柳田のほうだろう。石原は、とにかく開業医に好意的である。好意というよりも、むしろ敬意を払っていた。その敬意が、目を曇らせることがあった。

石原は言う。

「クラウンブリッジを入れる場合に、まず歯石除去が正しくされて、歯肉炎があれば、何よりもまずそれが治療される。当たり前のことでしょう。それからごく基本的な咬合調整、軟化象牙質の除去、正しい根管治療、それから補綴に移る。恥ずかしいけども、私自身その点はなはだ足りないと思っておるんですよ。」

これは北欧の臨床を知って、実感することだった。しかし、大学の縦割りの診療は、容易にそれを改めさせてはくれない。

「私の反省としては、今まで基礎的な研究に重点を置きすぎていて、こうした臨床面での実際的な努力がまだほんとうに少なかったということです。」

石原の場合、反省は深い自責にまで至る。言葉以上に自分を責める。ここで基礎的な研究とは、下顎運動の研究であり、そこに重きを置きすぎたと断言する。

スウェーデンで大いに感化されたのは、咬合を各科横断的にひとつのテーマとして捉える咬合科の存在だった。

「咬合は歯学にとりまして、臨床的にも、基礎的にも最も重要な課題の一つでありますが、・・・。咬合とは上下歯列の接触関係のことでありますが、現在は咬合の意味が非常に広くなりまして、上下歯列の接触ということと関係のある、すべての機能的、形態的な現象を生長老化などの時間的な変化も含め、また歯周疾患、顎関節症などの病理的な変化との関連も含めて、考えるようになっております。」

渡米ときっかけに、下顎運動の研究から、臨床的総合的な咬合をテーマにするように軸足を転じたのである。

「咬合を一つの専門的立場だけから見ることなく、総合的に考えをまとめて行くということでありまして、既にスエーデンなどの北欧の諸国では二十年も前から、咬合科が一つの臨床学科として独立しております・・・」

ちょうどマルメ王立歯科大学のポッセルト(U.Posselt)が一九六二年に“Physiology of occlusion and rehabilitation”(邦訳は約一〇年後に医歯薬出版から沖野節三監訳『咬合の生理とリハビリテーション』)を米国の出版社から刊行し、ミシガンのラムフョード(S.P.Ramfjord)とアッシュ(M.M.Ash)が、ずばり“Occlusion”(邦訳は覚道幸男訳『オクルージョン咬合治療の理論と臨床』医歯薬出版)というタイトルの著書を一九六六年に刊行した。

スカンジナビアのポッセルトは下顎運動と歯の接触を守備範囲にしていたが、クロウポールセン(W.G.Krogh-Poulsen)やブリル(N.Brill)は、咀嚼筋に注目し、ウベルク(T.Oberg)は顎関節の病理解剖、米国の歯槽膿漏学者の咬合学もラムフョードとアッシュだけでなく、歯の接触を研究するザンダー(H.A.Znader)、咬合と歯周組織疾患について研究するグリックマン(I.Glickman)がいるし、スイスにはミュールマン(H.R.Muhlemann)がいた。これに米国東海岸のスカイラーや西海岸のナソロジーの面々が盛んに臨床的な論文を発表する。そういう時代である。

後に、石原は、咬合学には補綴的立場のものと生理学的立場のものがあり、将来この二つの流れが一つになったときに初めて咬合学が完成すると語る。スカンジナビアの咬合科の研究と教育をみた石原は、補綴的な咬合学だけをもって咬合学とは言うべきではないと考えるのである。

帰国の翌年、この横断的な視野をもって「咬合に関する見解の種々相」をまとめ上げ、これが大いに評判を呼ぶのであるが、話をやや急ぎすぎたようだ。

北欧滞在中の石原の休日に少しだけふれておく。

夏休みのことだが、オペラファンの石原が、ザルツブルク音楽祭に出かけたことは言うまでもない。カラヤンが指揮だけでなく、音楽祭の芸術監督さらに歌劇の演出まで手がけた年だった。

さらに歌劇祭のハシゴということになるが、在独中の田端と煩わせて、「『指輪』のチケットを手に入れて欲しい」と入手が難しいことで知られるバイロイト祝祭劇場で『ニーベルングの指輪』四部作ほかワーグナーの三演目が七日間にわたって上演される、その七日間通しのチケットである。ワグナー家と折り合いが悪いまま長く指揮者を務めたクナッパーツブッシュ(H.Knappertsbusch)が急逝したあと、ピエール・ブーレーズ(P.Boulez)が初主演するこの年のチケットを運良く入手できたのである。ところが、好事魔多しというやつだろう、バイロイト行きの直前になって石原は風邪を引き込んでしまった。熱が下がらず、流感(インフルエンザ)が疑われた。バイロイト音楽祭は、真夏だが、劇場内に冷房はなく、男性はタキシード、女性はイブニングドレス着用が推奨される。「涙をのんで見送るよ」と言いながら、遠足に行けない子どものように感情を抑えられず、ほんとうに諦めきれない様子だった。

田端は、その様子を石原の二三回忌の挨拶で紹介したが、ナチスが讃えたワグナーをどうして石原先生はあれほど聴きたかったのかわらないとコメントした。石原はもちろんワグネリアンではなかったが、オペラファンであれば、一生のうちに一度はバイロイト詣をしないわけにはいかないのである。

教室員の思い出話によると、「日本語のオペラ解説書からワグナーなどのオペラについて筆記し、彼の地に送ることもあった。航空便の横長封筒に入る大きさに紙を切り、何枚も綴じたものに小さな字で解説を書き写し郵送した。」

デンマーク王立医科大学の若い研究者だったクリステンセン(J.Christensen)(一九八二~President of Danish Society for the study of Prosthetic Dentistry,Technology and Oral Physiology)は、父親が石原と親交があったために、この日本の研究者が長く自宅に滞在したのだが、その人はドイツ人が舌を巻くほどにドイツオペラについて詳しく、若い自分たちにその楽しみ方を丁寧に教えてくれたと語っている。どうも、このエピソードは、教室員たちが解説書を手書きして送ったことと、裏表の関係にありそうだ。

オペラだけでない。ミケランジェロの彫刻をこの目で見たいという欲望を抑えがたく、フィレンツェのバルジェッロ美術館、アカデミア美術館を訪れている。ヴェネツィアにも美学校(アカデミア)に由来する同じ名前の美術館があるのだが、ヴェネツィアに観光に行くのではなしに是非アカデミアに行きたいと言ってヴェネツィアを訪れた。そこには石原が何よりも好んだティントレットが多く収蔵されていた。

「古いものから近代美術まで実に該博な知識をもって居られたが、もし本物を一点手に入れられると仮定したらという話のときに『私はチントレットを選ぶね』、たしかそう言われたのを覚えている。」(高野鉄男)

近代のものではとにかくゴッホが好きで、アムステルダムの国立美術館と市立美術館はもちろん、ゴッホのコレクションで知られるクレラ=ミューラー美術館にも足を伸ばしている。

昭和四一年暮の箱根、陶歯陶材を製造販売する松風が主催する集まりが石原の帰朝報告会というかたちで開かれた。金子一芳(一九五五~東京都中央区開業)は、帰朝報告会の話を耳にして、河邊晴治に「連れてけ、連れてけ」とせがんだという。当時、前歯部ブリッジの支台装置にはピンレッジという技法が使われていたが、そのピンレッジに関する論文に、金子は大いに興味をそそられていたのだが、大学の壁を越えて話が聞けるチャンスは少なかった。

「材料懇談会で、・・・話されるとのことを聞き、会員でもないのに河邊先生の鞄もちということで同行させて頂いた。この夜の感動はいまだに昨日のことのように記憶している。石原先生のとつとつとした話術と、海外の素晴らしい臨床例が、その後のわれわれの進路を決定づけた。」

河邊は、大学を辞めて銀座で開業していたが、金子らスキー仲間がそのオフィスに押しかけて臨床の疑問を訊ねることが日常となり、それが発展して、勉強会を始めていた。これが後に知られるスタディ・グループ火曜会である。

日本に帰ってからの石原は忙しかった。ところが身の回りが忙しいと、かえって自分から忙しくしてしまうのは、そういう性分だったのだろう。代々木の自宅に、しばしば教室員を呼んで、和が手料理を振る舞った。食事が終わると、決まってレコードを聴かせた。もちろん解説付きで、その解説が作品についても、指揮者や演奏家についても、本格的なものだった。

だれかが、オペラは総合芸術だから奥が深いと言うと、

「こんな簡単なものはないよ。ことばじゃない。感性で聞くんだよ」とむきになった。

「俺は耳人間だよ」自分の耳を指差しながら、そう言った。

「邦楽には邦楽の楽しみ方があるんだが、西洋音楽はね、あの和声と連続音だよ。だから、楽器としては人の声が最高だ。そこにものがたりがあるんだから、何と言ってもオペラだよ」

こういう調子だから、教室員は誰も彼もほとんど例外なくクラシックファンになってしまうのだった。

あるときどういうきっかけだったか、フォーレのレクイエムを繰り返し流し続けた。この世のものとは思えない清らかな和声に皆が酔いしれていると、石原は、だれに言うともなく静かに言った。

「俺が死んだら、これをかけてくれ」

ふざけた口調でなかったので、だれも言葉を返すことができず気まずい空気になったが、わずか二年後にそのような日が実際に訪れるとは、だれも想像できなかった。

年が明けて、補綴歯科学会の役員の集まりがあった。そこで学会長の河邊が石原を理事に推薦したのだが、河邊が述懐するところ、「このままでは理事は受けられないと、あの朴訥な発言法でく下がって来られた。」

予想外のことだった。諦めきれない河邊はその晩、石原を食事に誘った。

「・・・今日では基礎的研究については大体外国なみになって来たが、一般の臨床面にはまだまだ劣ることが多い。・・・これからの補綴学界は基礎研究と臨床指導との二本だてて運営していかなければならないと夜遅くまで話合い、実は私もそれをやりとげたい為先生を理事に推薦したのだと話すと、こころよく理事を引受けられ、次の理事会には先生自ら会則の改正案の起草を引受けられた。」

この臨床重視の学会の改革は、石原の「直言的な発言に抵抗を」示す者もいて難渋したのであるが、結局、翌年から補綴学界の大会運営は基礎研究と臨床研究の二本立てに変わった。

臨床家にも補綴学会に参加してもらおうという構想のために、石原は有力な臨床家に積極的に声をかけた。開業医に対して補綴学会への参加を促しただけではない、開業医を教室に講師として招いて教室員に話を聞かせた。とかく歯科の手仕事を軽視し、臨床よりも研究を重くみる教室員に、臨床のおもしろみを理解してみらいたかった。片山豊らの年配者ばかりでなく、若い開業医も招いた。海老澤嗣郎や丸森賢二らである。海老澤は、当時まだ四〇前後だったが、優秀な補綴家というだけでなくアマチュア天文学者としても知る人ぞ知る存在でもあった。石原はそういう点にも興味をもった。若い開業医が議論に参加することを歓迎し、丸森賢二や染谷成一郎などが、抄読会に参加するようになった。

スタディ・グルー火曜会の金子一芳は、昭和四二年の後半に東大の口腔外科に在籍していた網代弘文らの伝手で田端恒雄を通じて石原教室の抄読会に参加を許された。

「多くの優れた臨床家が、教室の抄読会で講演をされ、その一つ一つが身近な問題だけに、大きな刺激となった。」

教室では、フランス帰りの佐々木八郎を札幌から講師に招いたことがあった。佐々木は、東京医科歯科大学を卒業して昭和三四年いパリ大学に学んだ変わり種で、昭和四三年には北海道大学の補綴の非常勤講師になっていた。

佐々木は、知的好奇心に溢れていた。後年、当時を振り返って言う。

「当時は日本の大学出はまだ鋳造冠を教えていなかったので、鋳造冠の勉強にアメリカに行って、ナソロジーに出会ったり、オーストラリアへベッグ法の矯正を勉強に言ったりしていました。」(佐々木八郎)

講演の翌日、教室員の雑談に石原が加わって、佐々木の講演についての話になった。

ふと、呟きが聞こえた。

「金持ちの治療ばかりしていればいい仕事はできるよ。」

しばしば洋行するという佐々木に対する妬ましい気持ちがふと言葉に出たのだろうが、石原は、呟き声のほうを振り向くと、激しい口調で叱責した。

「せっかく北海道から二日も休んで来て下さっているのに、そんな失礼なことを言うもんじゃない」

普段もの静かな石原の突然の激昂に、教室員は凍りついた。呟きの主は田端だった。田端には田端の思いがあったろうが、開業医の苦労を本気で慮っている石原には許せなかった。質の高い治療をしようとすれば、開業医は身を削らなければならない。石原は、そう理解していた。

1日100人くらい患者さんがいて、その合間にどんどん新患が入ってくるという状態」だったので、「6時子頃小樽から汽車に乗って・・・自分でまず技工をやって、それから診療を六時までして、夜はまた技工をやって、一番最終の汽車で帰るような毎日でしたね。」(佐々木八郎)

実際、佐々木は当時を振り返ってこのように語っているが、これは遮二無二診療の質を維持しようともがいていた当時の臨床家共通の仕事ぶりだった。

石原のほうも、特別な予算などなく、話をしてもらう臨床家への謝礼に困った。あるとき中尾を呼びつけてくると、米国から持ち帰った口腔内撮影用のミラーを手渡して言った。

「加工してくれるところを探してくれ。」

持ち帰ったミラーのサイズを日本人用にひとまわり小さくコピーして、これを講演のお礼としたのである。

佐々木の場合は珍しく同窓だが、石原は他校の卒業生を積極的に講師に招いた。

「50年も歴史があるのに、この学校からは不思議なくらい臨床家が育っていない」石原は、教室員を叱りつけるような口調だった。自分の指導する教室員が研究熱心なのはいいのだが、臨床に没頭するところがない、それに腹が立つのだ。

石原の同級生には、平沼謙二のほか、石岡靖(一九六七~九三年新潟大学歯学部教授)、長田保(一九六四~九三年神奈川歯科大学教授)、和久本貞雄(一九六九~七九年東北大学教授、一九七九~九一年昭和大学歯学部教授)など大学教員として名を残した者が多いが、もちろん同級生のなかにも「臨床家が育っていない」わけではなかった。なかでも石原の同級生だった山根通裕、染谷成一郎、駒橋秀光らは月に一度の定例の勉強をもっていた、第四土曜日に開くので「四土会」を称した。山根は、石原が臨床医として一目も二目も置くドクトル原田(原田良種)のところに勤務したいた。染谷らは、同級生のよしみで帰国したばかりの石原に、その「四土会」での講義を頼みたいと声をかけた。帰国早々のこと、さすがに引く手あまたではあったが、石原は臨床家のこういう申し出は断らない。月に一度、夕方六時に食事をとってから午前零時まで、これを半年間続けるというハードな講義のスケジュールを自ら提案した。自分を自ら講義の約束に縛ったのだ。大学、学会、歯科医師会、業者の講演依頼などが重なる中で、一度も約束を違えることなく、毎回五百から六百枚のスライドを使って、目下の咬合の問題を語った。毎回五時間近い話になるのだが、疲れた様子も見せず「話すと頭の中が整理できよ。ありがとう」と意気軒昂だった。文字どおり、言葉を選んで訥々と話し、質問を求め、また訥々と話しながらしばし沈黙し言葉を選ぶ、これが八月十八日に札幌医大で開かれた日本口腔外科学会の特別講演の準備となり、さらにこの特別講演の記録を元に藍稔の助力を得て開業医向けに「咬合に関する見解の種々相」としてまとめられることになるのである。

「種々相」は、「咬合は歯学臨床各科においてそれぞれの治療目的に応じて重要視されているが、立場の相異によって必ずしも見解が歯学全般で一致しているとはいえない。」という一文で始まる。歯学臨床各科で異なる位相で理解されている咬合というものを俯瞰する、「見解の種々相」とは、そういう意味の標題である。咬合の問題を「共通の基礎」すなわち大局に立って考えようというのである。

たとえば下顎位を表す用語のひとつ、立場によって様々に使われているので、思弁的に語義解釈をすると、大局を見失う。

「centric」という言葉を用いても、centric occlusionは通常咬頭嵌合位、矯正学でいう安定咬合位を意味し、cebtric relationは顆頭の前後的な最後位をあらわしてその位置は別であり、事実centric relationは最後位であってcentricではない。」

あごは、円でも球でもないので、かたちの上で中心などない。顆頭も拳骨様の形態で同様である。頭蓋に対して前後左右に偏りのない下顎の位置、言い換えると歯の型を咬合器へ移し換える際の前後左右に偏りのない位置を中心(centric)と言うべきである。中心位(centric relation)は、このころの定義では、顆頭が最後位で蝶番運動の中心で、かつ自由に動きうる下顎の位置であるが、語義からその位置が中心と思われがちであった。とくに関節に重きを置く考え方では、そういう勘違いが起こる。中心位は、再現性のよい位置で、参照位であるため、中心であると思われやすい。敢えてcentric relation(CR:中心位)はcentricではないと、石原がレトリカルな表現をとった所似である。

「CRは中心ではない」というツボを簡潔に押さえた議論は、「種々相」後、五〇年近くになるが大勢において忘れられたままである。このようにタテ(歴史的)にもヨコ(専門分野間)にも俯瞰した用語の整理ができれば、米国補綴歯科学会がしたように「CR」の定義を二転三転させ、七つにも八つにも増やし、果ては消したり書き込んだり狼狽を演じることにならなかっただろう。擁護派ものを考える道具であって、護符でもご神体でもない。言うまでもなく石原が重きを置くのは目の前の患者である。患者は大学の講座ごとに存在するわけではなく、学派ごとに存在するわけでもない。

札幌医大の特別講演の少し前に、再び柳田尚三(日本歯科大学教授)が聞き手となった石原のインタビュー記事が雑誌に掲載されたが、このインタビューは、石原の「咬合の問題は非常に広範で、とても私などという資格もないわけなのですけれども」とひどく謙遜した語り口で始まる。ここで顎関節症、歯周疾患、補綴的リハビリテーションの大きく三つの学派があることを紹介するのだがm¥、柳田が「N.Brillなんかは・・・、これは、Krogh-Poulsenの派にはいりますでしょうか。」と尋ねたのに対して、「“派”とか、あんまりそういうことはいってはならないと思いますね。学者はそれぞれ自分の立場をもっていますから。」と、思わず柳田が鼻白むような答え方をしている。こういうところが

冗談のなかなか通じない人だった」と言われるのであろうが、「N.Brill教授は今スカンジナビアで神経筋と咬合について『一番活躍に研究している人(石原)」と敬意をもっているから軽々に“派”などとラベリングすることを嫌うのである。

スカンジナビアの大学では、「二〇年も前より咬合科が臨床学科として独立し、咬合に関する教育、臨床、研究が1つの場で行われている。・・・咬合とは、上下知れるの咬み合わせのことであるが、昨年米国の歯槽膿漏学会で神経、筋の機能による咬み合わせと定義されたように、現在咬合に関する神経、筋の生理が非常に重要視される傾向にあり・・・」たんに機械的に位置や形態を論じる時代は終わった、と石原は考えていたのである。

」

カテゴリー

歯科矯正コラム一覧

- 簡単な・身近な・「物理学(ぶつりがく)」「相対運動(そうたいうんどう)」は面白い・・・+80kmー80km=0km

- 「岩国市水道局で水を使っていないのに、 水道メーターの数値が上がると言う事件が起きました。」水道メーターの不正もある様だ・・・職人(しょくにん)さんの手間賃(てまちん)が爆上(ばくあ)がりしている、ので要注意・

- 不思議なオロイド・・・知っていましたか?・・・重力(じゅうりょく)を弄(もてあそ)ぶ・・・イーロン・マスクはニコラ・テスラの信奉者(しんぽうしゃ)です

- 本物の職人さんの「神業(かみわざ)」はやっぱりスゲエ・・・!(学校で教える「常識(じょうしき)」なんて飛び越えろ!)

- 350年前に作られた300倍の「顕微鏡(けんびきょう)」レーウェンフックの驚くほどシンプルな顕微鏡

- 「軟質 PVC パイプを自分で安全に修理する方法」2026/1/30/カッターで指切らないでね ・・・要注意!

- 「【世界は仮説でできている】科学における仮説とはなにか 仮説が世界を前へと進める | ガリレオX(2019年) 第189回」

- こまったものだ!「長岡署が逮捕した30代男性について、県警は16日、誤認逮捕だったと発表した。」この件の被害者とする女性には「説諭(せつゆ)・指導(しどう)」等はしたのだろうか?

- 「汎神論(はんしんろん)」を検索していたら、凄いサイトに出会いました・・・どうも著者は伏せられています・・・

- 2025/11/15/「靖国合祀問題」も正確に理解すべきだ・・・2017年の「副島・菅野」対談は「真実を抉(えぐ)り出して」いる。「政治運動とは何か」。・・・「革マル」から議員さんとか、各地首長になった人たちが結構おられることの意味も考えなければならない・・・