こんにちは!

今回は、エッシャーについてです。

早速見ていきましょう!

マウリッツ・コルネリス・エッシャー(1898-1972年)

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《椅子に座っている自画像》1920年

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《椅子に座っている自画像》1920年

マウリッツ・コルネリス・エッシャーは、オランダの画家です。

病弱

オランダのデーヴバルデンで、5人兄弟の末っ子として生まれました。

父親はオランダの水力工学の技師(日本にお雇い外国人として来日したこともあり)、母親(2番目の妻)は大臣の娘でした。

一家は「プリンセスホフ」というお屋敷に住んでおり、現在は美術館になっていました。

13歳まで、土木技術について学び、ピアノのレッスンを受けていました。

14歳のとき、中学校に通い始めましたが、美術以外は落第点でした…。

美術の先生から版画を教わりました。

20歳のとき、父親の希望で建築家を目指し勉強をしますが、生まれつき体が弱かったエッシャーは、健康不良で、兵役も勉強も断念しました。

メスキータとの出会い

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《メスキータの教室》1920-1921年

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《メスキータの教室》1920-1921年

21歳のとき、ハールレムの建築装飾美術学校へ入学しました。

グラフィック教師だったメスキータに出会い、エッシャーの絵の才能に気付きました。

メスキータとは、その後も交流が続きました。

しかし、46歳の第二次世界大戦中、ナチスのユダヤ人虐殺が激化し、メスキータと妻と息子の3人がナチスによって連行され殺害されてしまいました…。

エッシャーは、メスキータがナチスに連れ去られた後、彼の家に行き、散乱していた作品を集め、生涯大切にしていました。

これらは後にアムステルダム市立美術館に保存されました。

旅先での恋と結婚

24歳のとき、友人2人とイタリア、スペイン旅行に出かけました。

スペインで訪れたアルハムブラ宮殿に衝撃を受けました。

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《妻イエッタの肖像》1925年

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《妻イエッタの肖像》1925年

25歳のとき、旅行中に出会った、スイス人実業家の娘イエッタ・ウミカーと恋に落ち、翌年ローマで結婚し、3人の子供が生まれました。

37歳までローマに住み、この間、小規模の個展を数回開催したり、挿絵を描いたりして、少しずつ名前が知られるようになりましたが、生活費はお互いの両親に頼っていました。

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《カストロヴァルヴァ、アブルッツィ地方》1930年

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《カストロヴァルヴァ、アブルッツィ地方》1930年

毎年春になると、親しい友人たちとスケッチ旅行に出かけました。

毎日歩いて回って、2ヶ月後にスケッチの山を抱えて戻ってきました。

エッシャーは人物画を描くことは稀でした。

制作中に自分の目の前に知らない人がいることに耐えられないため、ごくごく親しい人以外は無理だったとか。

運賃は絵で

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《写像球体を持つ手》 1935年

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《写像球体を持つ手》 1935年

37歳のとき、ムッソリーニによるイタリア政情不安で、戦争の危険を避け、スイスへ移住しました。

しかし、スイスの寒さが嫌になり、ダメ元でアドリア海運宛に、運賃は払えないけど、版画で払う(12枚のスケッチ×4刷=48枚)ので、スペイン行きの船に載せて欲しいとお願いの手紙を出しました。

その2か月後、38歳のとき、当時はまだ無名でしたがラッキーなことにエッシャーの計画は実現し、妻とイタリア発フランス経由の貨物船でスペインへ行くことになりました。

船旅を愛したエッシャーは、船の中では別人のように社交的だったといわれています。

旅の途中、防護用城壁を描いていたら警官がやってきて、スパイだと思われてスケッチを没収されます。

スペインではアルハンブラ宮殿に3日間入り浸りました。

ここは、エッシャーにとって、尽きることのないインスピレーションの泉でした。

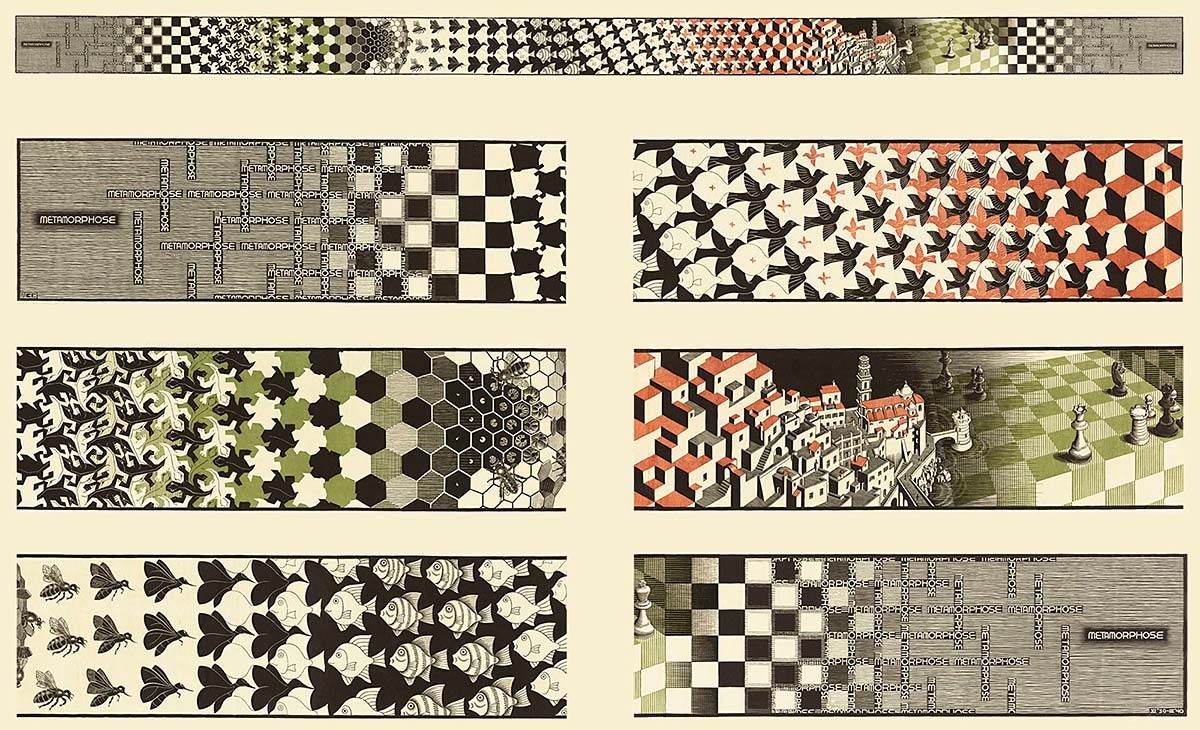

メタモルフォーゼ

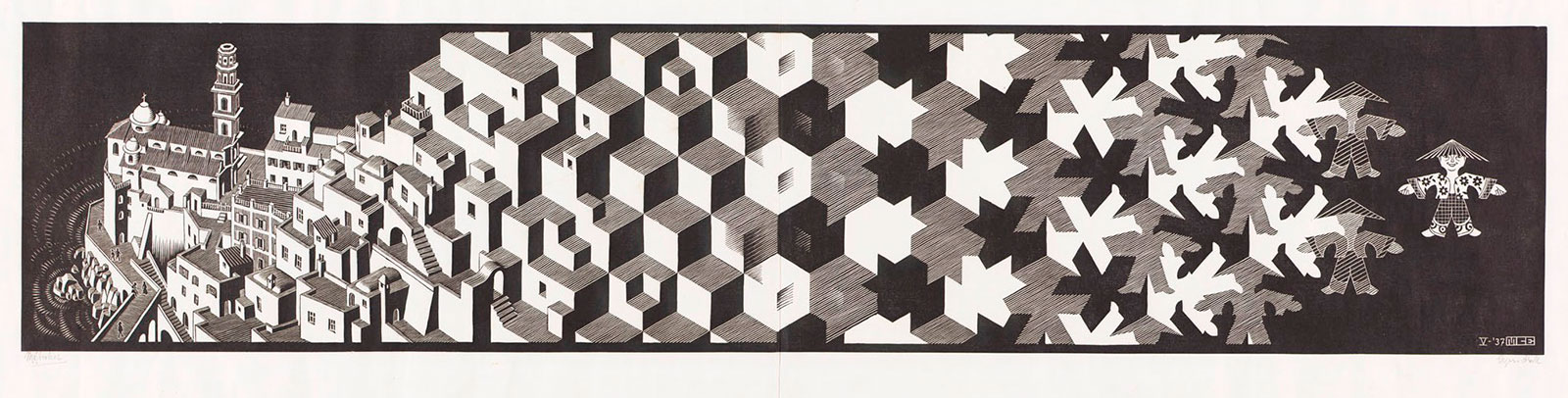

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《メタモルフォーゼⅠ》1937年

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《メタモルフォーゼⅠ》1937年

39歳のとき、ベルギーに移り、上の作品を制作しました。

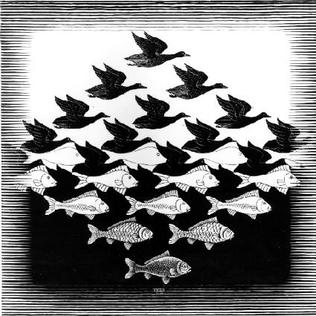

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《空と水Ⅰ》1938年

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《空と水Ⅰ》1938年

美術館に作品を買い上げられるようになりました。

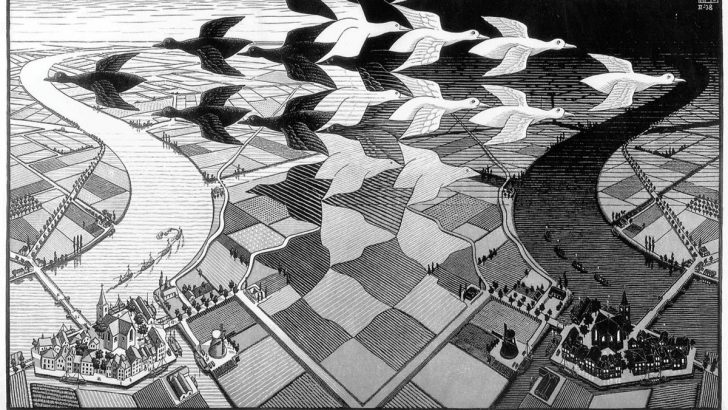

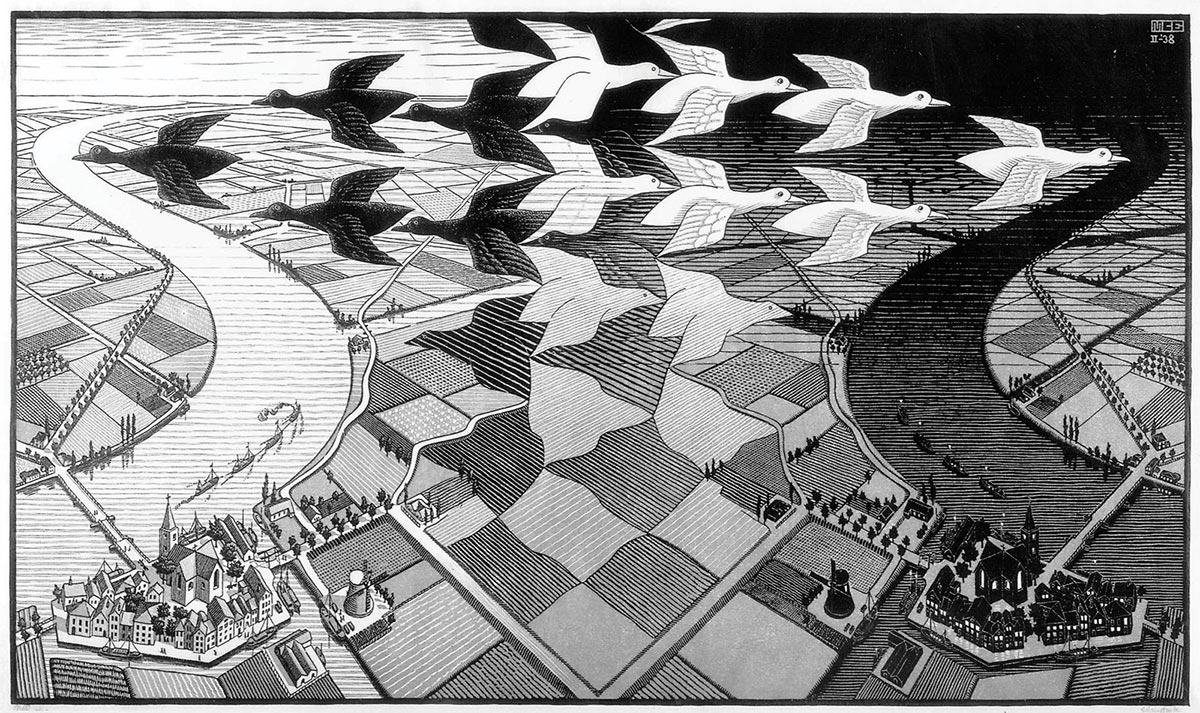

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《昼と夜》1938年

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《昼と夜》1938年

40歳のとき、結晶学者の兄から勧められた結晶学の論文「ゲオルグ・ボルヤ」(繰り返し模様に関する論文)を読み、上の作品を制作しました。

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《メタモルフォーゼⅡ》1939-1940年

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《メタモルフォーゼⅡ》1939-1940年

43歳のとき、オランダのバールンに移住しました。

50歳のとき、メゾチントで制作を始めました。

成功と孤独

53歳のとき、雑誌『タイム』や『ライフ』で紹介され、世界中で展覧会、講演会が開かれました。

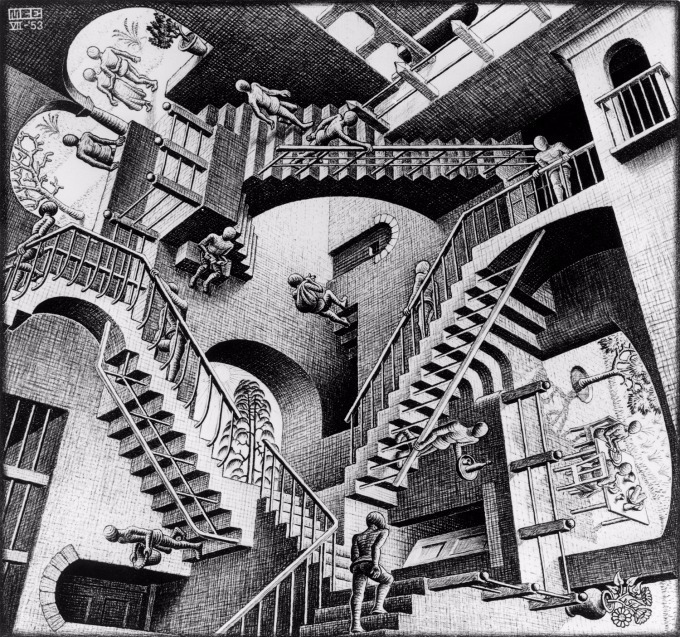

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《相対性》1953年

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《相対性》1953年

エッシャーは、目の錯覚を利用し、実際にはあり得ない空間や、建設不可能な建物を描きました。

0

0

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《滝》1961年

絶筆

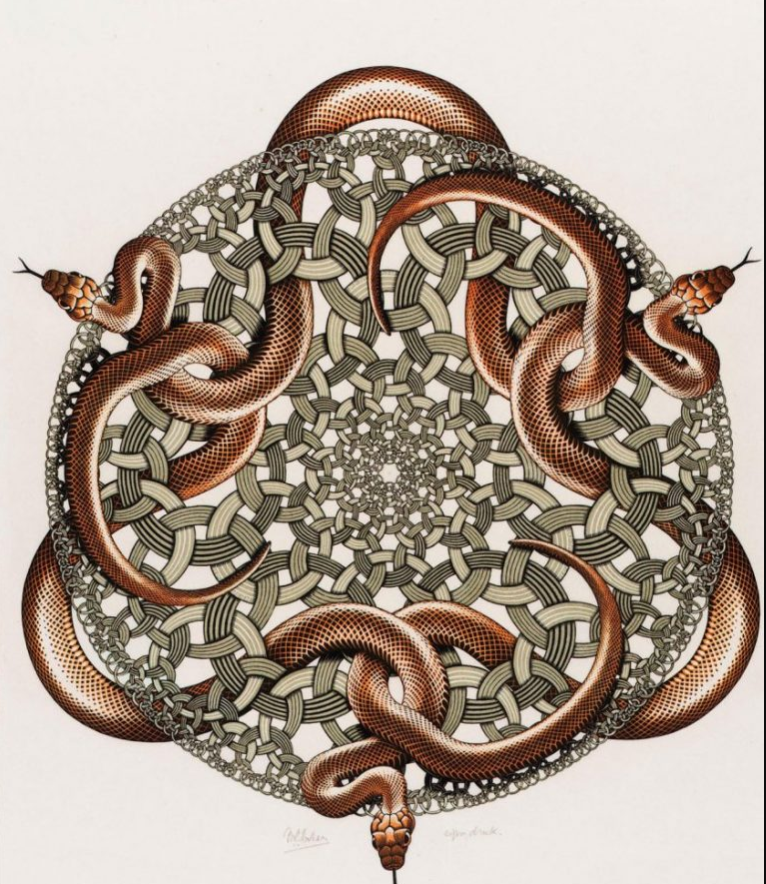

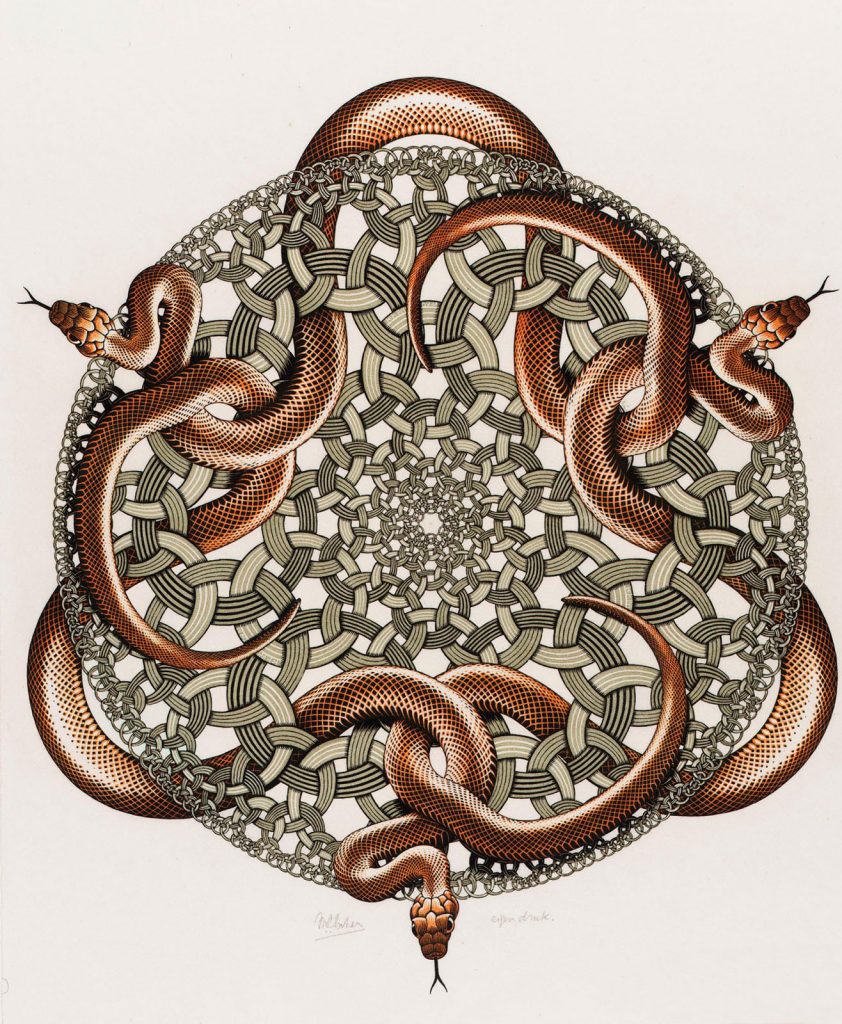

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《蛇》1969年

マウリッツ・コルネリス・エッシャー《蛇》1969年

60代になると、体調を崩すことが多くなり、10回も癌の手術を受けました。

70歳のとき、妻が別れを告げてスイスに戻ってしまいました。

晩年は、健康もすぐれず、家庭もうまくいかず、自分の存在にさえ疑問を持ち始め、最後は芸術家用の養老院で亡くなりました。73歳でした。

上の作品は、エッシャーの絶筆です。

エッシャーは、最後の作品には蛇を描こうとあらかじめ決めていました。

まとめ

・エッシャーは、目の錯覚を利用してあり得ない空間を描いた画家