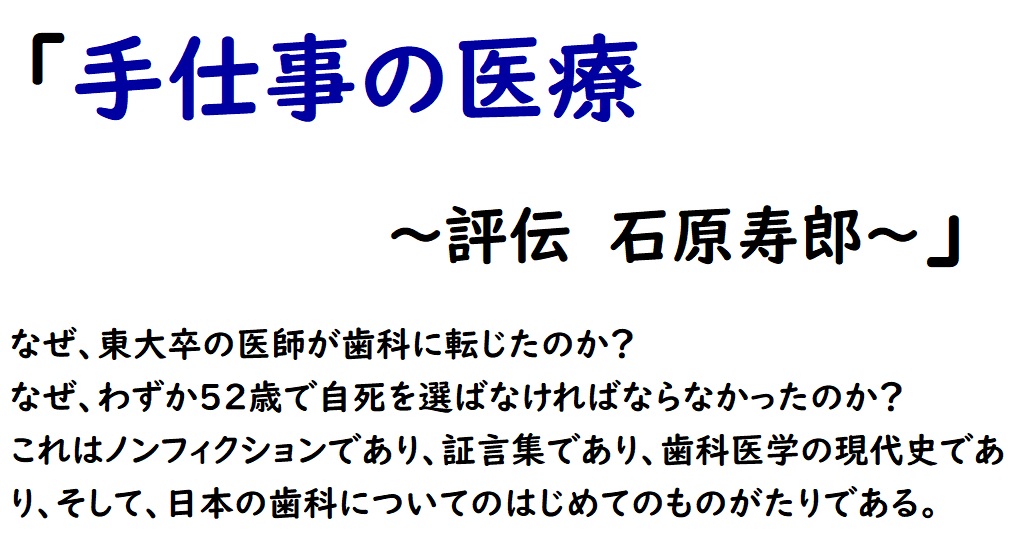

②「手仕事の医療 評伝 石原寿郎( いしはらとしろう) 秋元 秀俊 (著) 」を読む② 一 転向 2024/10/11

『

一 転向

大通りを入ると、嘘のように静かな住宅街だった。代々木の駅からの道順を教えられたときには、代々木の街中のどこに人が静かに暮らせるようなところがあるものかと思ったのだが、山手線と中央線の大きなガードをくぐって、一筋入っただけで、そこはちょっとした山の手の住宅街だった。その昔は、大名・旗本の屋敷地だったのだろう。それが切り刻まれて、ブロック塀の住宅が連なっていた。その一画に、店先に茄子や胡瓜のザルを並べた八百屋があった。巻き上げ式のくたびれた日除けも、キャベツの載せた木箱も年季を感じさせた。いかにも古くからそこで八百屋をやっているという様子の人なつっこそうなオヤジと目があったので、だいたい見当はついていたが、道を尋ねてみた。

すると、その八百屋は、「ああ、あの首括った先生の家だね。」

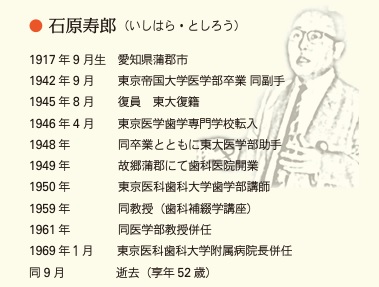

石原寿郎の自死は一九六九年九月。私が石原家を訪ねたのは、二三回忌を二ヵ月後に控えた一九九一年の夏である。東京帝大医学部出の医師にして歯科医専で学びなおして歯科医師となり、クラウンブリッジ学(固定式補綴分野)の第一人者と言われた石原寿郎が、地元では二〇年を経てもなお「首を括った先生」として記憶されているのだ。

この日、私は石原寿郎の未亡人石原和を訪ねて、いくつかのことを確かめたかった。もちろん縁もゆかりもない者が訪ねていくわけだから、私の中には、はっきりとした意図がなければならない。

復員後、東京帝大医学部整形外科の副手に復職した寿郎が、半年も立たないうちに専門学校に編入し、歯科医師に転じた理由は何だったのか。古い同級生の中には、当時の東京医科歯科大学の学長だった長尾優(一九四四~六一年東京高等歯科学校および歯科専門学校校長、東京医科歯科大学学長)が、知己のあった寿郎の父親に頼んだのだろうと憶測するものもいた。長尾と寿郎は親戚筋にあったとか、寿郎の父親は歯科の歴史上にも知られるような人物で、寿郎が歯科を継ぐのは自然な流れだったと話す者もいたが、いずれも根拠は定かではない。父親の痕跡は、わずかに歯科雑誌の主筆であった高津弌(一九一九~一九四〇年『中京歯科評論』、『日本口腔衛生』、一九四五~六五年『日本歯科評論』)が「紺飛白時代の友人」と書き残しているのみである。妻の和は、寿郎が歯科に転じた理由のひとつに、軍医としての従軍体験があったのではなかったかと言う。

昭和十七年に戦時下の繰り上げで東京帝国大学を卒業し軍医になった石原は、北海道旭川の部隊に入り、旭川陸軍病院勤務となった、内地勤務の軍医のもっとも重要な職務は徴兵検査である。村々から集められた青年たちは、褌を外し、素っ裸になって一枚の診査用紙を手に持って講堂に並ぶ。素っ裸で身体検査を受けるのであるが、その列の行き着く最後に軍医が座っている。青年の差し出す診査用紙を受け取った軍医はチラッと目の前にぶら下がった外陰部に目をやって、素っ裸の青年を見上げると判を捺す。一応、梅毒の有無を診査しているということだろう。

「何が甲種合格で、何が乙かって?筋肉がついていれば甲、背が低くて痩せて眼鏡をかけてれば乙、馬鹿みたいなもんだ。そこに医者のハンコがあればいいんだよ。それで甲の判を捺せば、合格即入営だ。入営をいうことは即シベリア行きだが、乙なら内地というわけだ。ひどいもんだよ。」

格別深い意味もなく和が尋ねたことに、寿郎は腹立たしげに嘆いた。シベリア行きというのは和の記憶違いで、出征先は北はソ連国境から三浪はニューギニアに及び、敗戦とともに南樺太の兵士がシベリア抑留になったことを嘆いていたのであろう。軍医というものは、同年代の農家の働き手を死地に向かわせるか否かを決めるために軍隊に配属されているようなものではないか。戦後、シベリア抑留者が背負わされた過酷な運命を知って、軍隊の苦労ひとつ知らず内地勤務の軍医として過ごしたことを自責し、自分t同年代の青年たちが戦地に赴く姿を目に浮かべた。

戦場で軍医たちが求められたのは、傷病兵の治療を短時間に済ませ、一刻も早く原隊復帰させることだった。前線の野戦病院では、治療器具や衛生材料・薬品の不足は当たり前で、医学の知識はほとんど用がない。危険な前線での応急処置は衛生兵の仕事で、戦場では群胃は衛生兵ほどにも役には立たなかった。南方の戦場では、治療の難しい兵隊に昇汞剤(消毒薬)を静注して最期を見届けることを許可するのは仕事だったという。しかし、それを含めて、軍医の存在は兵隊たちを精神的に支えた。そういう話を聞くにつけ、寿郎は罪の意識を強くした。

寿郎は、友人の紹介で帯広の病院に看護師として勤めていた和と見合いをして、終戦の年の三月に式を挙げた。

「私が長唄をやっていたと申しましたら、三味線は打楽器だと思われますか、それとも弦楽器だと思われますか、いきなりそう訊くんですのよ」

見合いの席でのやりとりを和は、昨日のことにように嬉しそうに話した。

若い兵隊を戦地に送る役割を終えて復員した後、大学に戻った寿郎は整形外科の副手になった。当時の医学部における整形外科のポジションは芳しいものではなかった。その時代の東大の整形外科がどのようなものであったか、昭和二一年に卒業して副手いなった津山直一(一九六五~八四年同講座教授)は、「糖時は人気のない科で、あまり人が行かなかった。頭脳より体力でいけそうな科だと思って入っただけの話」と後年、自嘲気味に語っている。後にリハビリテーションという概念を取り入れてから陽が当たるようになったが、この当時、命を左右することの少ない整形外科は、エリート意識をもった帝大の医師が選ぶ診療科ではなかった。しかし、整形は、当時の病院では珍しく人が死なない病棟だった。整形では、滅多に人は死なない。怪我で入院した者は、たとえ障害をもつことはあっても、多くの患者は元気になって、自分の足で歩いて退院するのである。

「内科ってのは、治ったんだかなんだか、はっきり分からない。」これは、妻の和が一度ならず聞いた言葉であるが、整形を選んだ理由を語ったものかどうか、分からない。しかし、この当時の病院というものを想像すれば、なるほどと思われる。

戦後しばらくして、抗生物質が使えるようになって事情は一変したが、それまで病院というところは、安静にして得右葉を摂って、治る病人は時間が治す、時間が治してくれない病人は治らない、そういうところだったと考えていい。

内科が「治ったんだかなんだか、はっきり分からない」だけではない、外科も治しているのか壊しているのか怪しいものであった。たとえば結核に対して、戦前戦中はもちろん昭和二〇年代まで、外科両方が盛んに行われていた。結核外科療法は、気胸療法、胸郭形成術、肺充填術、そして肺切除術の四つが知られていた。気胸療法とは結核病巣が片肺にしかない場合、肺の安静のために肋膜腔に孔を空けて悪いほうの肺を萎縮させる、胸郭形成術じゃ肋骨を切除し、胸腔を変形させて病気の肺の空洞を閉鎖する、肺充填術はピンポン球のような樹脂を病気の肺に詰めるのだが、これは死期を早める結果しか得られない代物だった。肺切除は、文字どおり悪い肺を切除し、胸郭形成術を行うものだが、気管内麻酔のない時代には、ひどく残酷な手術だった。気管麻酔が普及した昭和二〇年代後半には、ストレプトマイシンやバスの登場で化学療法に取って代わられるまでのわずかな時期、肺切除が結核治療の主流になった。

感染症をは鋏とメスで治そうというのだから、体力の回復を待って自然治癒に期待するのと大同小異だった、内科と違うのは、手術の甲斐なく人が死ぬことがあるという事実だ。果たして、手術の効なくか、手術のせいか、分からない。食道や心臓の手術は、ガス麻酔器のなかった日本では、さらに苦しく危険なものだった。医者は命を救うから尊敬されるのではなく、命を左右できるから怖れられるのである。石原は、それを嫌った。

歯医者の適性を云々するとき、ひとはにょく、器用不器用ということを言う。多くの人は、歯医者の仕事のキーポイントがそこにあると考える。たしかに触覚鋭敏な私たちの口の中に手を突っ込んで、小さく硬いはを相手にするのだから指先の感覚で作業するような仕事のようにみえる。少なくともこの時代には、人はそう考えた。

石原が器用だったかと尋ねると、口を開けて奥歯を見せて「ほら、ここをかぶせていただいたのは先生ですよ。二五年経ってもノートラブルです。そりゃあ器用でしたよ」と言う人もいれば、「うまくいかないとインスツルメンを床に投げるんだ。器用じゃなかった」という医局関係者もいる。器用不器用ということを、指先が思ったように動くかどうかという意味だとすれば、おそらく石原はそれほど器用なほうではなかった。

しかし、手を動かしてものをつくることが好きな人にはわかるだろうが、器用不器用とは手先のことを言うのではない。余程思ったように手先が動かないのは別として、ものを上手につくる人は、ちょうど将棋の手筋のように、作業の手順を頭に描いて、その一つひとつすべきことを、先を急がず確実に淡々と処理する。ひとつの作業のために、簡単な道具を工夫する。からだの姿勢や手の位置に気を配る。ものをつくる作業の半分は、道具づくりと材料の準備、つまり段取りだ。手の速さも段取り次第といえる。不器用はその逆で、手順を考えず、仕上がりを急いで、一つひとつの作業を大事にしない。あらかじめ材料をそろえることもなく、出来合いの道具だけで作業ができると思い込み、相手に合わせて姿勢を変え、無理をする。

今のように患者を仰向けに寝せて、高性能の切削器具を使って作業ができるようになったのは、昭和三九年以降のことである。この当時は、患者を椅子に座らせていたし、使う道具が道具だったので、今異常に器用不器用ということが問われた。

当然、思ったように処置が進まないことがある。すると石原は自分自身の不器用さに腹が立った。ところが、手順を頭に描いて、ちょっとした工夫で予測どおりにことが運ぶと、我ながら器用なものだと思うのだった。実際、手仕事を愉しむことと器用ということは、ほとんど同義なのである。

終戦後のものない時代に、和がデパートの交換所で配給のたばことアイロンが交換できるらしいという話をすると、寿郎は、ちょっと待っていろと言って、缶詰の缶に石を詰めて、そこにニクロム線を捲いてアイロンをつくってくれた。缶詰のアイロンは、見かけは悪いし、使い勝手も良くない。炭火アイロンであれば、そのほうが数段使い勝手はよかっただろうが、そうは言えない。古い建具を修理するのはお手のもので、床がぎしぎしと軋むと、床板をあげ煤だらけになって床板の隙間を埋めた。こういうときには、汚れようが疲れようが徹底した仕事をするのだった。クラシック音楽には、狂のつくほど熱をあげていたので、スピーカーを自作したのは言うまでもないが、それがずいぶん長く活躍した。sるときはネクタイを結ぶのが面倒だからとボール紙の芯で、結び目のついた簡易ネクタイを考案して和を笑わせた。そういう意味で、寿郎は器用だった。

「本当は工学部へ進みたかった」という寿郎の言葉を聞いた記憶もある。母親の期待に応えて医学部に進まざるを得なかったが、好きな手仕事がでkそうな整形を選んだのかもしれない。あるいは、手仕事を愉しんでいるようにみえるとき、寿郎は忌まわしい軍医の記憶を忘れようとしていたのかもしれない。

』

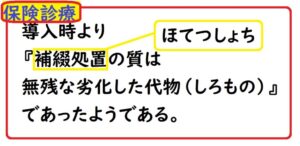

歯科界の重大問題・・・(もう隠さない方が良いのではないのか!?)

カテゴリー

歯科矯正コラム一覧

- こまったものだ!「長岡署が逮捕した30代男性について、県警は16日、誤認逮捕だったと発表した。」この件の被害者とする女性には「説諭(せつゆ)・指導(しどう)」等はしたのだろうか?

- 「汎神論(はんしんろん)」を検索していたら、凄いサイトに出会いました・・・どうも著者は伏せられています・・・

- 2025/11/15/「靖国合祀問題」も正確に理解すべきだ・・・2017年の「副島・菅野」対談は「真実を抉(えぐ)り出して」いる。「政治運動とは何か」。・・・「革マル」から議員さんとか、各地首長になった人たちが結構おられることの意味も考えなければならない・・・

- 財閥の創業者たちの歴史「三井、住友、その他財閥の創業者たちの歴史 ① 白木屋 三井」

- エルメスのバーキン・・・

- 「AIエーアイ」と称する「高度アルゴリズム」を応用した「高額商品」は「今がバブル」なので数年後には「弾けて、消滅する」と言われています。・・・要注意です。2025/10/18/

- これは簡単で、効果絶大です。「コバエ」対策。最近何故かコバエが増殖中・・・

- 「AIバブルは崩壊寸前か?」

- 「高齢者における 口腔内状態が良好な人の口腔フローラが判明」『歯周病は、口腔内マイクロバイオーム全体の 不均衡(ディスバイオシス)によって引き起こされる』

- 昏迷の時代を正しく生き抜くには優れた『直感(ちょっかん)』が必要!魂の対談 【武術から語る人生論 甲野善紀✖執行草舟】・・・珍型(ちんがた)感染症の珍型対策についても言及している