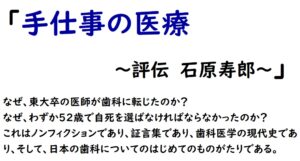

③「手仕事の医療 評伝 石原寿郎( いしはらとしろう) 秋元 秀俊 (著) 」を読む③ 一 転向2 2024/10/12

「 いずれにせよ、医学部に戻って整形の副手になることと、医者から歯医者に転じることは、寿郎にとって同じようなことだった。しかし終戦前に結婚したものの、無給医局員の身の上で別居を強いられていた寿郎が経済的な自立に無関心であるはずはなかった。歯科の専門学校に入り直せば、稼ぎ始めるのはさらに二年遅くなる。終戦直後のこの時代、だれにとっても飯を食うことは容易なことではなく、だれもが先行きを考える余裕をもっていなかった。そうした時代に、家業を継ぐならまだしも、学者になるとすれば、歯科への転身は、どう考えても賢い選択とは言えない。もちろん、そうも考えた。散々悩んだうえでの歯科医師への転身だった。

親の期待を裏切ることも、親思いの寿郎にとっては心境複雑であった。対象十一年に蒲郡で歯科を開業した父親は、頑固な職人肌の古いタイプの歯医者だった。このころの歯医者は、昼は患者の口の中を診て、夜になるとその患者の口の中に入れる技工物を作るために板金や金属細工に精を出すというふうで、職人仕事という趣があった。歯医者は、ハイカラな見かけの割に実入りは良くなかった。子どものころには、治療代の取り立てに行かされたものだった。百姓は保険というものに縁がなく、歯が痛くて歯医者にかかったものの治療代が払えないということは珍しくなかった。しかし、患者の支払い能力など気にもかけず、ついつい手をかけ、必要以上に丁寧な仕事をしてしまう。そんな一途な父の仕事ぶりは、ある種の敬意を懐かせるものだった。

蒲郡に帰ったときに、同じ町に若い歯科医が開業したことが噂になっていたらしい。母親が、「若いから新しい治療をするらしいって評判だがな」と嫌味な言い方をしたせいで、つい口論になってしまった。

「おやじはおやじで、アルゼンだが治っている。それで感謝する患者はいる。父さんには父さんのやり方があるんだから。」

我ながら理屈にはないっていなかった。アルゼンとは歯髄を壊死させるために用いる砒素化合物の亜砒酸製剤のことで、歯の外(根管孔外)に溢出すると厄介な代物であるが、器用な歯科医師にとっては危険なものではなく、下手な麻酔抜髄よりもむしろ結果をよいとさえ言われた。しかし、一般には褒められた処置ではない。それを寿郎は乱暴に、「アルゼンだが治っている」と言ってしまった。アルゼンは、戦後も患者が歯医者の門前に毎朝列をつくるような時代には頻繁に使われたが、昭和五〇年ごろまでには使われなくなったものだ。しかし、とにかく母親が、父の仕事を軽んじるのが許せなかった。和は、ふだん優しい寿郎が、母親に意見する様子に驚いた。

地主の家から歯医者に嫁いだ母親は、寿郎が医師として成功するものと信じていた。当時、旧制高校から帝国大学への神学は無試験で、成績順に好きな学部に入れたので、大学を選ばなければ、八高から帝大に進むことは格別難しいことではなかった。しかし、東京帝国大学医学部だけは格別だった。

寿郎が歯科医専に編入することを電話で知らせると、怜悧で気の強い母親が「ちゃんとしゃあ、歯医者は医者じゃにゃぁが。歯医者は医者じゃにゃぁが」を正気を失ったように嘆き反対したという。

母親は、寿郎が指先を黒くしているのをみて、鍛冶屋のような仕事だと蔑んでいた。和には、姑と競う気持ちがあったのかもしれない。このとき寿郎の決断を精一杯祝福し、支えようと堅くこころに決めた。 寿郎はだれに促されることもなく、自ら歯科医師になることを決めた。

後に、第一補綴の教室員だった小林俊三(一九五五~六二年第一補綴学教室在籍)は、次のようにな言葉を記憶している。

「整形で義手や義足といっても、機能させることはできない。父親の仕事を見て、義歯は立派に機能させることができる。それで歯科をやろうと決めたんですよ。」

振り返って語った言葉だけに、やや理屈が勝っているように感じられるが、「父親の仕事」というところに石原が力点を置いたことにはたしかだろう。言葉にはしないが、医師として生きることを強く自ら否定する決意を固めていた。

その事実関係について、長尾優が補綴歯科学会誌の追悼号で詳しく紹介している。

「終戦の翌年即ち昭和21年の初めであったと思うが、当時東大の歯科口腔外科学の主任であった私の親しい友、金森虎男(ママ)教授の紹介で東京医科歯科専門学校の校長室に私を訪ねてこられたのが、君との初対面であった。」

終戦から間もなくGHQから歯科医師教育を大学側にするとの確認を得た長尾は、自宅の焼失し食料確保もままならないなかで、下谷黒門町の大蔵省に日参して予算獲得に動いていた。一方で、焼け残った校舎を職員総出で整え、さらに大学(旧制)に昇格するために必要な予科を設置するため、自ら霞ヶ浦、土浦と軍関連施設を物色し、ついに鹿島航空隊跡に病院付きの鉄筋二階建て校舎を確保するなど、八面六臂の働きをしていた。お茶の水の校舎は三月の東京大空襲で木造部分はすべて焼失していたが、地下の実習室に診療チェアを配置し、戦時下の昭和二〇年四月に受け入れた新入生もいて、終戦直後、曲がりなりにも学校は機能していた。立派な玄関を入ってすぐのところにある校長室も無事だった。

長尾は、東京医科歯科大学の成り立ちと歴史を詳しく書いた回廊禄『一筋の歯学への道普請』では、石原寿郎について一行もふれていない。三〇年も年下なのだから、無理もない。しかし、最晩年に書いた追悼文では、おそらく字数の制限があったはずだが、どうしても書いておきたかったのだろう、少ない行数の中に、寿郎のこと、とりわけ歯科への転身のいきさつを窮屈に詰め込んでいる。

「その時君が言われるのは『私は東大の医科を出た者だが、生来物を作ることがすきで、それを行(ママ)かして医道に精進してみたいと考え整形外科を志したが、どうも私の初心にぴったりしない点を見出し困っていたが、その内応召などで暇どり、やっと復員してきたのであるが、元々私の父が歯科医で地方で開業しているので、歯科の内容を何程か見知っているので、自分の希望は歯科の補綴学wやったならば、初心を満たすことができるのではないかと思い金森先生に話したら、それなら先生(私9のところに行ってよく相談してみたらと言われたのでお訪ねした次第である。歯科の道を行くためにはどうしたらよいか、御指導願います』との話であった。当時戦後早々で、医者から歯医者になるには、既に一度歯科医学校を卒業しなくては、国家試験をうけることができない規則になっていたので、私は、私共の学校すなわち東京医学歯学専門学校の歯科科に入学する様提言したところ、キミは直ちに私の言うことをいれたので、昭和21年4月からこの学校の歯科科3年に編入したのである。(原文ママ)」

この紹介者の金森乕男(一九三四~五一年東京大学医学部教授)と長尾は、島峰徹(一九一七~文部省歯科病院長一九二八~四五年東京高等歯科医学校長)の両腕になって官立初の歯科学校である東京高等歯科医学校を軌道に乗せた間柄であった。しかし、東大付属病院の口腔外科教授に戻った金森は、歯科医師教育について長尾とはやや異なる考えをもっていた。立場の違いなおだろうか、長尾は医学とは別個に歯学があるべきだという考えで東京高等歯科医学校を運営していたが、金森は医師となってうえで、ひとつの専門として歯科を学べばよいという主張に変わっていた。

歯科には、医師と歯科医師の職業身分を本来同じものと考えるか、別々のものと考えるか、一元論二元論論争というものがある。一元論とは歯科医師も医師とみなすべし、つまり業務権限を眼科医、耳鼻科医などと同様にすべしという主張である。一元論は戦時下の医師不足を背景に、国家のため「一億火の玉」で勢いを得た。大東亜戦争必勝の気運を利して、歯科の大政翼賛会は、医・歯一元融合化を押し出したのである。これに反対したのが東京歯科の奥村鶴吉、正木正らで、概して官立の東京医科歯科大学は一元論、東京歯科大学など私学は二元論という色分けになった。

しかし長尾自身は、東大医学部の出身ではあるが、これといった動機もなく歯科を学んで、小規模な開業を経験したうえで米国へ渡り、ペンシルベニア大学で「本場の補綴」を知って開眼し、二年間補綴歯科学(歯の修復や入れ歯の治療)の実技を学び直した人で、一元論者ではない。長尾の米国留学は、大正六年(一九一六年)で、この時代に米国で歯科医学を学ぶことが長尾のを二元論に決定づけたのであるが、その事情は、後に改めてふれる。

戦前は、医学部の卒業生を歯科医師の二つのライセンスを持つダブルドクターが珍しくなかったのだが、ただ、その多くは口腔外科が専門で、補綴の実作業はその専門の職人である歯科技工士に任せるのが常だった。長尾は、これとは違って自ら実作業を学んで東京高等歯科に補綴科を開設した。すでにそれから三〇年を経ているが、東大医学部を出ていったん医師になった者が、改めて補綴歯科を学び直したいと相談に来て、目の前に座っている。戦争のために振り返る暇もなかったが、自分が選んだ道は、果たして間違っていなかったかと考えさせられる。ところが、目の前に座った一人の青年は、まっすぐこちらを見て、意志堅固で迷いがない。特別の感慨とともに、長尾はむしろ勇気づけられた。

寿郎の転身については、この長尾の回顧譚に、満足しなければならないのだろう。しかし、自分がなぜ、大きな犠牲を払って歯科医師に転身しなければならないのか、寿郎自身が自分自身にうまく説明できてはいなかった。寿郎は、たしかにその意味を探していた。

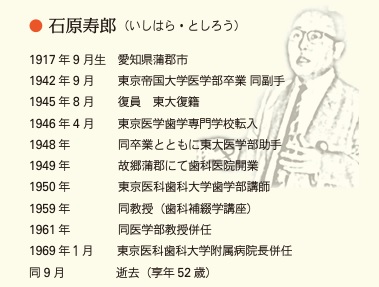

石原寿郎は、昭和二一年の四月に東京医学歯科専門学校の三年に編入した。

昭和三年に設立された官立の東京高等歯科医学校は、戦時の臨時医専設立と同じ昭和十九年に医専を併設して東京医学歯学専門学校と改称していたが、終戦後の昭和二一年八月に、予科を併設して官立大学(旧制)となる。本科の専門課程が始まったのは昭和二四年で、その年に専門学校は廃止された。終戦直後に戦前の学制のまま歯科大学が設立されたのは、歯科医学教育を大学レベルにすべしというGHQの強い後押しがあったためである。

専門学校の三年に帝大出の医者が編入してきたのだから、興味津々、ただの医師が歯科大学に編入してきたのとはわけが違った。戦後の混乱期のことだから、年齢は様々だが、その中でも飛び抜けて年かさのいった編入生だった。この時期、着るものがないので復員したままの将校服に将校鞄だったが、その格好は嫌でも同級生たちの注目を集めた。その編入時の自己紹介で、石原寿郎が歯科医師への転身の理由を次のように語っている。

「歯は目で見て自分で治して、そうして、効果がわかる。内科みたいな、かたちのないものは、

治ったんだか、治ってないんだが、訳が分からない」

同級生の染谷成一郎(一九五一~東京都新宿区で開業)は、石原が自分に言い聞かせるように、訥々とした語り口でそう語った様子を昨日のことのように鮮明に覚えていた。それは若い専門学校生たちにとって、予想外の言葉だったのだろう、その場に居合わせた幾人かの同級生の記憶に、その言葉はかっきりと刻まれた。だれにも、その言葉の意味はわかった。7しかし、だれにも納得できたわけではなかった。

終戦直後、医師という資格がインフレ状態にあったことを忘れてはいけない。

ひとつは、臨時医専という戦争の残り滓である。二万人近い死傷者を出したノモンハン事件を契機に、隊付き軍医の不足が問題視され、昭和十五年、七帝大六医大にrんじ医学専門部が設けられた。さらに昭和十八年、臨時非常措置として公立の七つの女子医科専門学校が設置された。これがいわゆる臨時医専で、終戦とともにすべて廃止されたが、学校は廃止されても卒業生は出る。卒業生は繰り上げ卒業で医師となった。また医専を併設した昭和十九年、東京医学歯学専門学校では歯科医師を医専の三年に編入させる医学科が設けられた。先に述べた一元論が国の制度を動かした結果である。この編入一回生は終戦の混乱期、学制短縮措置(昭和二〇年勅令第二一六号醫師免許の特例に關する件)により昭和二〇年の九月に卒業して、インターンはおろか国家試験もなく医師免許を与えられた。旧制中学を卒業して歯科の専門学校に入った者が、この混乱期に医専に転じてわずか一年余りで医師免許を得てしまったのである。

終戦直後には、兵役を解かれた者ばかりでなく、朝鮮、台湾、樺太、満州から引き揚げてくる医師が続々と内地の都市部に集まった。数字だけを見ても、医師の数は昭和十六年の六七,六一二人を戦前のピークとし、それがわずか三年後の昭和十九年には一一,一三六人まで急減、そのまた三年後の昭和二二年には戦前の数をこえて七〇,六三六人に増加している。

大量の臨時医専卒の医師が世に出た翌年、東京歯科大学とともに官立のこの東京医科歯科大学、翌年に大阪歯科大学、日本歯科大学、日本大学歯学部、合わせて五校の明治・大正期に始まった歯科医専・専門部が旧制大学として発足した。この時点では、まだ旧制の大学である。戦後のかなり長い期間、この旧制五大学の卒業生が、わが国の歯科の分野を左右する存在となる。東京医科歯科大学は官立大学とはいえ、戦時中に専門学校をなったばかりでの大学昇格なので、古い私立四大学の教員らは、やや軽んじて「お茶の水」と呼んだ。

この年、昭和二二年に学校教育法が制定され、新制大学制度に変わって翌々年に福岡県立九州歯科大学が発足、国立学校設置法が制定され、翌年大阪大学にも歯学部が発足し、昭和二〇年代後半には大学出の歯科医師が続々と誕生したのであるが、彼らは自分たちの少し年上の医師の中、旧制の中学卒で十分な教育を受けることなく医師となった者が相当数いることを知っていた。

歯科医師の教育と資格について、医師と一元化に扱うべきか、別物として扱うべきか、官立大学の設立をめぐって戦前・戦中から議論があったが、戦後、歯科大学の設立に伴って、議論の余地なく歯科医師は医師とはまったく別の資格として定着していく。学問も資格制度も欧米のかたちを真似るわが国では、その歴史的な必然のないところでかたちができあがる。こうして、歯科医師自身が、たんなる職業の資格ではなく、医師に準ずる歯科医師という社会的身分を強く意識し、「医師でない医師」という歪んだアイデンティティに悩むことになるのである。

専門学校時代の寿郎は、ただただ勤勉な学生で、深夜まで実習室に一人残っていることが多かった。同級生らが専門学校の二年で修了していた実習を居残ってしていた。同級生の平沼謙二(一九六三~九八年愛知学院大学教授)は、その姿に歯科を学ぶ強い意志を感じて驚いたと語っている。こうして専門学校を卒業したのは、寿郎三〇歳の春である。在学中に産まれた長女は二歳になっていた。卒業にあたって学長の長尾は自分の大学に勤めることを勧めた様子だが、寿郎は卒業するといったん東大の金森教授の医局の助手になった。同時に、「お茶の水」の補綴学教室にもしばしば顔を出すような生活が始まったらしい。俸給をもらうようになると、弁護士事務所の二階にあった学生時代からの下宿を引き払い、五年にわたる別居生活に終止符を打って、代々木に居を求めた。

この年の暮れ、父親が大量の吐血で倒れた。義兄、弟、そして自分の三人とも医者だったが、為す術はなかった。歯科医師になっていた寿郎は、ほんの繋ぎであるが、父の没後、愛知県蒲郡の歯科医院を継ぐことになった。

長尾は、突然、帰郷の挨拶に訪れた寿郎は「甚だ遺憾だが御気の毒に堪えないと思うが、然し考え様によっては不幸を或るいは善い方向に向けることが出来ると思うから、私の言う提案を実行に移して貰いたい。その案は、①学校で習得した歯科医術を少しもくずさずに患者に遂行すること、②父よりもよくハヤリッコになること、この2つの条件を充たした上で上京して欲しい、これを遂行すれば、君の将来目標としている補綴学を進める上でその間のブランクは決してマイナスとはならない。(原文ママ)」と語って「堅い約束を交わして袂を分かった」という。

その後、わずか一年で東京に戻るのであるが、自宅の歯科医院で働いたこの一年のことを、寿郎は、「頭で考えるんじゃなく、実際にやってみることが勉強になった」と繰り返し語っている。自宅歯科医院の傷だらけの木製の技工台はワックスを吸って光っていた。帯環金属冠をつくるための圧延ロールと圧印用の鉄床、義歯をつくる蒸和釜、使い込んだ器械のその一つひとつがいとおしかった。妻の和も、金冠を磨き、蒸和釜でゴム床を焚きあげる仕事を手伝った。姑は厳しい人で、嫁の和が台所に入ることを喜ばなかっただけに、石原の家の働き手として認められることは嬉しかった。いまでもゴムの焼けた臭いを嗅ぐと、技工室で働いているような錯覚にとらわれる。

翌秋に上京した寿郎は、東京駅に着くとその足でお茶の水の校長室に長尾を訪ねた。

「先生から言われた2つの条件を完全に実施した上、その間家計も完全に整備したから再び勉強できるようにして戴きたい。」

習ったことを曲げずに診療し、父のときよりも患者を増やしたと報告したのである。長尾は、喜んで補綴学教室い受け入れ、歯科の研究業績のほとんどない寿郎を講師に抜擢した。

寿郎が帰郷した昭和二四年の三月末日をもって長尾紅潮の専門学校は廃止され、旧制大学予科の募集も停止、翌月から新制東京医科歯科大学の専門課程が始まっていた。翌年の九月、上京するや否やまだ実績のほとんどない寿郎を講師に任用したのは、教員が不足していたという事情はあったものの、特別な計らいと言ってよいものだった。

この同じ年に、もう一人、寿郎より一つ年上の男がこの大学の講師に任用された。この後、寿郎と深い因縁をもつことになる総山孝雄(一九六〇~八二年東京医科歯科大学教授)である。

総山が東京高等歯科学校を卒業し同校口腔外科の副手になったのは、昭和十三年四月、二一歳のときであった。身体が大きく柔道をはじめスポーツならなんでもしたという総山は、その年の十二月に徴兵され近衛歩兵第三連隊の二等兵となった。本人の書くところによれば「雑巾掛けとビンタで散々苦労し」たが、ほどなく幹部候補生試験に合格し、陸軍通信学校で「八カ月間徹底的に鍛えぬかれた。」「祖国愛に燃えて青春のエネルギーのありったけを注いだ」錬成を経て、通信将校として南支那(中国南部)に派遣され、さらに仏印(インドシナ半島)進駐に加わり、太平洋戦争開戦に伴って、タイ、マレー、シンガポールと転戦し、通信中隊長大尉としてスマトラで終戦を迎えるまで、じつに八年近く兵役に服した。

スマトラ駐屯の三年半、現地のバタック族に魅せられて、余暇のすべてを民族学に費やした。日本の敗戦を機に、インドネシアでは民族主義勢力が独立を宣言するが、進駐してきたイギリス軍と旧宗主国オランダ軍は降伏した日本軍をこの独立派と戦わせようとした。しかし、振り返れば、大東亜解放は日本の戦争目的そのものだったではないか。総山は、軍の特命を受けて、独立派との衝突を避けるために謀報と謀略のスマトラを東奔西走。インドネシア解放青年組織との争いで数千人のインドネシア人の死者を出したテビンティンギ事件では日本軍渉外部の代表として事態の収拾役を果たした。最終的に、この独立派に日本の多数の将兵が身を投じたとされる。

この独立戦争を戦って内地に戻ったのは、終戦から一年を経た昭和二一年八月、内地は、進駐軍一色だった。とりあえず郷里の岐阜の美濃に身を寄せ父親とともに診療を始めたが、恩師中村平蔵の強い勧めで上京。しかし、軍歴のために国立の大学には戻れず、檜垣麟三(一九二九~東京高等歯科医学教授から専門学校を経て一九六〇年東京医科歯科大学退官まで教授)の下で非常勤講師として勉強を続けながら、東洋女子歯科医学専門学校の教員となった。本郷台の校舎を空襲で失ってかたちばかりの分散授業を続けていた東洋女子歯科医専は、昭和二二年の文部省による(もちろん多分に駐留郡公衆衛生福祉部による)歯科学校の評価でBランクの烙印を受け、翌年からの学制募集を停止、自動的に廃校となる運命になるのだった。

「津田沼の旧陸軍兵舎跡地の仮校舎へ移転して間もない昭和21年12月1日に中隊長で復員された総山孝雄先生は赴任してこられました。・・・・・・『高等歯科』始まって以来の秀才と噂の高かった」総山は、早速教育計画を立てて特訓を始めた。「1年間のブランクを取り戻さねばと、4年生全員が寮に入って、寒い夜、暖房も無く裸電球の教室で授業を受けた」

こうして総山の指導した東洋女子歯科医専は、初の歯科医師国家試験から廃校までの三年間、本邦ナンバーツウの国家試験合格率をあげて注目を集めたのである。

その総山が、第一次公職追放解除によって東京医科歯科大学の保存学教室の講師に任用されたのが石原寿郎と同じ年だが、この年の六月に朝鮮戦争が始まり、世の中は特需景気に沸く。しかし、総山は、講師に任用された直後、数年来の無理がたたったものか肺結核を発病し、二年余りの療養生活を余儀なくされる。もっとも療養中も、学会誌などへの投稿は続け、昭和二五年二二編、昭和二六年十二編、昭和二七こそ完全休養となったものの、昭和二八年には十四編の記事・論文を発表している、異能の人である。

兵役に八年近く、それがまた教職に就いた矢先に療養を強いられ、高等歯科を出て十一年の回り道をした総山のケースは特別だが、専門学校を出た絲瓜大学の教員は多かれ少なかれ、それぞれの戦争と戦後を経験して職を得ていることを念頭に置かなければならない。

石原の話に戻るが、そこに投下傘のように大学に舞い降りた石原は、周囲の専門学校出の教員たちからみればやはり異分子だった。なぜ、医学部から歯科にやって来なければならないのか、所詮は落ちこぼれであろうと陰口をたたかれるのであった。鶏頭牛後だという者もいた。医学部の劣等教員よりも歯学部のトップがいいという処世術に長けたやつに違いないという陰口である。

いつもの悪い癖だが、私は和夫人の話を聴きに来て、話を聴かずに、いつの間にか自分でつくったものがたりを得々と話してしまっていた。気がつくと、窓辺に西日が差し込んでいた。

「石原が偉い偉いって皆さんがおっしゃるんですが、どう偉いんですかってお尋ねしても、教室の方はどなたも教えてくださらないんです。でも、今日は分かりましたわ。皆さんがお分かりになってらっしゃらなかったのね。」和夫人は、いたずらっぽく微笑んだ。

ほんとうは内緒にしておかなければならないんでしょうけど、と言いながら、ひとりの大学院生の話を始めた。

「あなたがおっしゃるとおりなんです。大学院生だったKがひとりでここに来たことがありました。」和夫人は、一人の現役の大学教授の名前を呼び捨てにして、語り始めた。

「Kと二人で部屋に入って、二人ともひと言もしゃべらないんです。」襖を閉めても、話している様子がない。何か不吉なことが起こりはしないか、ずいぶん気を揉んだ。

二人は黙りこくったまま、座卓を挟んで対峙していた。

石原の前で首を垂れたままKは、ひと言も説明しようとしない。

医学部を受験する気持ちは変わらないと言ったまま、黙りこくってしまった。

「君は、医者というものに何か特別の思いがあったのか。」

首を振って否定するでもないが、何か言おうとするでもない。首を深く垂れて動かないのは、目を合わせたくないだけのためなのだろう。Kは、悪さが見つかって父親の前に引き出された子どものように小さくなっていた。短躯の割に下を向いているのを観察しながら、自分がこんな冷徹な見方ができるものだと驚いた。なぜ、この男を院生にしたのだろう。院生になって半年も経たないうちに、要領がいいだけの男だということがわかった。それを見抜けなかった自分が情けなかった。

この男は、医師というライセンスに対して、考えるのも馬鹿馬鹿しいほど幼稚で俗悪な憧れをもっている。医師が扱う人の命というものは、歯科医師が扱う人の生活というものと、実は「まったく同じものなのだと言ってやるべきなのだろうか、そんな言葉が通じる相手ではない。

「ボクだって、いま受けりゃ受からないかもしれないよ・・・・・・、勝手にしろ」

ほとんど腹立ちまぎれに、口をついて言葉が出てしまった。

「勝手にしろ」と、寿郎の大きな声が聞こえてしばらくすると、Kは何も言わずに帰っていった。

このとき、石原自身、歯科医学という学問について、気持ちがぐらりと揺らぐような錯覚を覚えた。Kが帰って、和夫人が部屋に入ると、「どうしても医学部を受けたいのだそうだ。つまらん。」と言うなり、立ち上がって書斎に入ってしまった。ほどなくベートーベンが聞こえてきたので、もうそれ以上、尋ねるわけにはいかなかった。

寿郎が、自室に篭もってレコードをかけるときは、独りにしておいてくれ、という意思表示であった。和を呼んでいっしょに聴くときは、寿郎は多弁だった。たとえばクライバーのコンセルトへボウをかければ、これはモノラルだがどうしてステレオのように聞こえるのかという音響学の話から、ほらここは村人との語らいだよ、雷鳴がとどろいているだろと表題音楽というものについて解説し続けるという具合だった。普通、これをやられたらきっとうるさくてたまらないが、寿郎のは不思議にそうではなかった。

八高時代の親友の正村隆は、大須の音楽喫茶に誘われて、“田園”を十回も聴かされたという。“シンフォニー七番”は、寮の食堂のラジオで聴かされた。チャイコフスキーの“悲愴”を聴かせたいと、松坂屋ホールのレコード演奏会に誘われたこともあった。正村には、指揮がだれでも同じようにしか聞こえないのだが、寿郎はその違いをどうしても分からせたいという親切心を抑えられないようだった。

襖の向こうでは、“シンフォニー六番”が流れていた。

石原は、大学院生のKが、医学部を受験すると言い出したことに腹を立てていた。いや、腹を立てるというよりも、悩んでいたというべきで、そのためにこの日、自宅にKを呼んだのだが、訪れたKを見て、話す言葉が見つからなかった。ほかの学生にそうするように、レコードでもかけて、オペラの話でもしてやればよかったのだが、そんな気持ちの余裕がなかった。

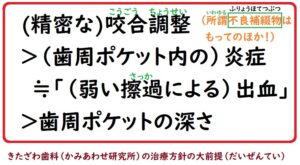

教室には、幾人か専攻生がいた。専攻生はいわば働き手の研究生で、働きながら研究者になることはできたが、カリキュラムはない。大学院のほうは、講座の教授が責任をもって研究者教育をする。当時は、歯科医学の研究者を育てるという感覚が強かった。研究者を育てることに人一倍熱意をもっていた石原にとって手塩にかけた院生を失うことはつらかった。しかし、それ以上にようやく歯科の大学院を終えようという者が、歯医者を辞めて医者になりたいと言い出すことが情けなかった。医者の医療というものが、患者に対して大きな権力をもっているのに対して、歯科の医療は生活の視線をもつものだ。研究者を育てるときに、この歯科の優位性を伝えることはほとんど不可能に近い。それを事実として突きつけられてしまった。

Kの五期前、教室の最初期に二人の大学院生を採って苦労した。ライバル心は、稀に抜き差しならない不仲を生むことがある。その競争心が、研究や臨床に向かってくれるならいいのだが、終始いがみ合いで、研究もまともに進まなかった。研究者には基礎医学を学ばせる必要があるので、歯科臨床の面白さを教えることはどうしてもなおざりになる。このために、目的のない競争が生まれる。結局、勉強熱心なほうを外に出す結果になった。もう金輪際、二人の院生は採らない、熱心な学生一人しか採らないと心に決めた。それが、またこの始末だ。

医者になると言い出したKは、結局、医学部受験に失敗して石原に身の振り方を相談し、一年間、外部の病院に出た後、助手として採用することになった。そのKは、石原の没後、しばらくしてある国立大学の教授となった。

」

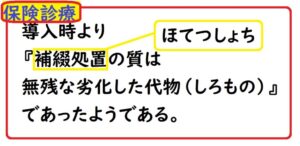

歯科界の重大問題・・・(もう隠さない方が良いのではないのか!?)

カテゴリー

歯科矯正コラム一覧

- 350年前に作られた300倍の「顕微鏡(けんびきょう)」レーウェンフックの驚くほどシンプルな顕微鏡

- 「軟質 PVC パイプを自分で安全に修理する方法」2026/1/30/カッターで指切らないでね ・・・要注意!

- 「【世界は仮説でできている】科学における仮説とはなにか 仮説が世界を前へと進める | ガリレオX(2019年) 第189回」

- こまったものだ!「長岡署が逮捕した30代男性について、県警は16日、誤認逮捕だったと発表した。」この件の被害者とする女性には「説諭(せつゆ)・指導(しどう)」等はしたのだろうか?

- 「汎神論(はんしんろん)」を検索していたら、凄いサイトに出会いました・・・どうも著者は伏せられています・・・

- 2025/11/15/「靖国合祀問題」も正確に理解すべきだ・・・2017年の「副島・菅野」対談は「真実を抉(えぐ)り出して」いる。「政治運動とは何か」。・・・「革マル」から議員さんとか、各地首長になった人たちが結構おられることの意味も考えなければならない・・・

- 財閥の創業者たちの歴史「三井、住友、その他財閥の創業者たちの歴史 ① 白木屋 三井」

- エルメスのバーキン・・・

- 「AIエーアイ」と称する「高度アルゴリズム」を応用した「高額商品」は「今がバブル」なので数年後には「弾けて、消滅する」と言われています。・・・要注意です。2025/10/18/

- これは簡単で、効果絶大です。「コバエ」対策。最近何故かコバエが増殖中・・・