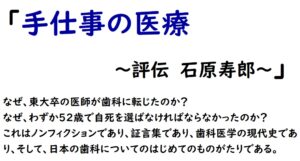

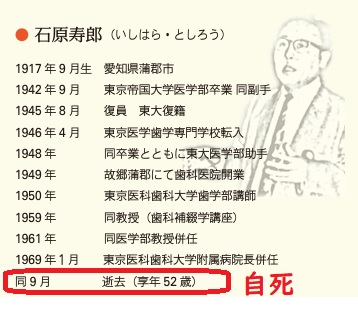

⑤「手仕事の医療 評伝 石原寿郎( いしはらとしろう)秋元 秀俊 (著) 」を読む⑤ 三 ギージーの嘘 2024/10/16/1

「三 ギージーの嘘

やや専門的な話をしなければならない。

昭和二八年の座談会を企画したと思われる大西正男(一九六〇~七八年まで東京医科歯科大学予防歯科学講座教授)は、戦争期に米国で進んだ細菌の形態学の研究を例に、米国の研究について穿った見方を紹介している。自然科学は実証的な研究とともに、それを体系化するときに「何%かの嘘が入ってくる」というのだ。大西は、そこからさらに飛躍して、「石原先生のギージーの話ですけれど、ギージーがあんなうまい嘘を言った・・・(笑声)あそこまで出来るわけがない、というやつなんです」と、石原の発言を促す前に楽屋噺を引用している。おそらく大西は、この「ギージーの嘘」を話題にすることを頭に描いてこの座談会に臨んだのだろう。

「四十年位前にギージーが顆路、切歯路から色々批判はあるとしても非常に明確な作図法で、いわゆる軸学説、咬合局面学説をつくりましたが、それが非常にはっきりしていて鮮やかな見せ物であったために、・・・」今なお咬合の理論体系は、ギージーを超えられない。ギー時以後、その軸学説が虚構であると言われながら、軸学説を超える下顎運動理論は出ていない、こう石原は解説する。ギージーを批判sて、口の中に何も入れないであごの動きを調べたのではだめだと、咀嚼運動の研究を提起した研究者は少なくなかったが、その人たちの咀嚼運動理論は実際に補綴物にどう反映されるかというところにまでは至らなかった。そのためにギージーの「鮮やかな見せ物」が「見せ物」と分かっていて、いまなお超えられないのだと石原は語っている。

やや専門的になるが、ギージーを知らない人のために石原に代わって解説しておく。

一九〇八~一九一〇年にアルファレッド・ギージーが体系化した軸学説の特徴は、下顎を横に動かす運動について、あごを右に動かす場合は右関節の後ろに、左に動かす場合は左関節の後ろに回転軸を仮想し、その軸の傾斜を各人各様のものとしたところにある。この各人各様の位置と傾斜を求めるために、ギージーはスノウ(G.B.Snow)によって考案された顔弓(フェイスボウ)と呼ばれる洋弓形の道具を利用して、下顎の動きを耳の前に付けた垂直の板と前歯の前に付けた水平の板に描かせる技法を確立した。右に動かす場合は、垂直の板を左の耳の前に、左に動かす動きは同様に右の耳の前に垂直の板を付けて、あごの関節が前後方向にどのように動くか弾筆(スプリング仕掛けの鉛筆)で描かせる(平衡側矢状顆路)。水平の板は、下の前歯の少し前に置いてあごを左右に動かしたときの水平的な動きを描かせる(側方切歯路、その形状からゴシックアーチを呼ばれることになった)。同じ年、ベネット(N.G.Bennett)はあごの関節の、従来、あいまいに考えられやすかった下顎の立体運動を三次元的に明解に示した。そしてギージーは、この描記された軌跡から遡って下顎運動の軸を見出し、咬合器をゆくりあげた、上下の入れ歯の接触関係をつくるために必要な、人間のあごの動きをシュミレーションできる咬合器である。ギージーに至る咬合器の進化が、それを可能にした。軸学説は、精密な作図を元にした理論であると同時に、実測と製作技術をつなぐ実用的なセオリーだった。

ギージーの軸学説が、画期的だったのは、縦横二つの描記板に描かれた軌跡から回転仮想軸を導き、その仮想軸を使ってあごの動きを机の上の咬合器というシュミレーター装置に移し替えられるようにしたことにある。患者のあごの動きを分解して再現できる咬合器を机の上に置いて、そこで入れ歯をつくることができるようになったのである。これで患者の口の中の型をつくった模型を咬合器に付けて郵便馬車で送りさえすれば、遠く離れたところでも患者のあごの動きにぴったり合った入れ歯をつくることができるようになった。

ものがたりの話の腰を折ってギージーの軸学説を詳しく紹介したのは、石原が没後その権威者だと言われることになった咬合学という学問について、石原が次のように語っていたことを紹介したいからだ。

やや時代は下るが、石原は次のように表現している。

「Gysiは軸の存在に対して立ち入った実験的な証明をすることなく巧妙な見通しをもってこれを予想し、有軸運動との仮定をもとに理論を展開したのである。しかし全部床義歯については、彼の理論と咬合器とは、非常に簡略な術式を与え臨床上に多くの場合満足な結果が得られたし、他にこれにとって代わるべき理論体系も出なかった。」

米国では、ギージーの咬合器はそれほど高い評価を得てはいなかった。むしろ、その使いやすさのために新しいハノウ(R.L.Hanau)の咬合器を優れていると考えられていた。

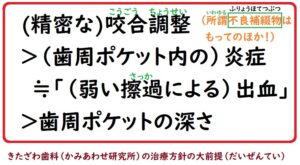

しかし、「Hanauを起点とする米国流の下顎運動理論をGysiとは別個のものとみなす向きもあるが、これは・・・Gysi説のあいまい化された亜流に過ぎず、臨床術式は別として、原理的には独特のものではない」と石原は言い切る。そして口の中にものを入れた状態の下顎運動、すなわち咀嚼運動の研究が起こると、ギージー説は決定的な批判にさらされることになるのだが、たしかに観察事実からすれば破綻しているにもかかわらず、それでもギージー軸学説を覆すだけの理論は出現しない。補綴物の実作は、科学的な観察研究からではなく、むしろきれいな仮説と設計図によって導かれている。人間の咀嚼運動の観察研究は、入れ歯(補綴物)をいかに設計するかという実作上の技法に役立つものとしては、当時も今も、ほとんど成果をあげていないのである。たとえて言えば、山谷の水の流れをいくら観察しても容易に治水はできないが、ダムの設計仕様書ひとつで、当座の治水はできる。そのダムが自然の摂理を知らないために、何十年という単位でみれば、自然災害を大きな人災に変えるに過ぎない代物であるとしてもである。ダムの構造設計は、山谷の水の流れを忘れて、アイデア次第でいくらでも遊ぶことができる。

石原没後のことだが、わが国では咬合学というものが複雑な理論体系となって今に至るまで混乱を極めることになる。

「ギージーは、咀嚼のうちから顎運動を切り離して研究し、しかも咬むことと無関係の顎運動の成績からいきなり実際の咀嚼にジャンプした。つまり、一番やり易い、ところをやってしまって、あとは、これはかなわんぞというので投げたのでしょう(笑声)。(原文ママ)」先程の座談での大西の発言である。大西は、公衆衛生の学者だけあって乱暴にこう言い切っているが、この二〇年後、わが国の歯科では、空っぽの口の額運動どころか、机の上の咬合額が一世を風靡し、咬合学の全盛期を迎える。さらに大西の指摘から四〇年後になって簡易な咀嚼運動の計測が一時流行するものの補綴の実用には非力で、六〇年後には歯科医師は模型を咬合器にマウントすることを忘れたにもかかわらず、マウントの基準である中心位について論じるという奇妙な咬合学が歯科医師を悩ませ続けるのである。

この座談会が行われたのは、昭和二七年の暮れ、石原がお茶の水に勤務し、研究生活に入ってまだ二年余りの時である。司会の高橋新次郎は「補綴学教室というものが、・・・教室全文が予備的実験を四方八方からやっていて、それを上のほうから体系付けていくというようなことが必要なので・・・」、石原君がそういう役割を担え、と言わんばかりの調子で言う。

「大勢の人が一緒に仕事するという場合には、皆が納得するような原理を持つことが必要で、非常に強力なリーダーが欲しい。」大西もまた高橋を示し合わせたように、そのリーダーは歯科以外の広い分野を見渡せる人でなければならず、「たはり臨床家でなければいかん」と言う。二人はそう語って、石原のほうを見たに違いない。

もちろん、「はい、そのように頑張ります」というような返事はしていないが、後に石原は教室のあらゆる研究をひとつの目標に向かって体系的計画的に進めることを常とした。石原の没後、補綴歯科学会誌の追悼特集号に、教室を代表して井上昌幸(一九六九~九七年歯科補綴学教室助教授)が寄せた追悼文に、研究計画をスケッチしたメモが掲載された。それが、体系的な研究計画を象徴するものととらえられ、石原の研究はすべて「秀れた機能を果たす歯冠補綴物をどのようにして作るか」という一筋の目標に向かっていたと、教室を代表して井上は書いた。

しかし、石原が思い描いたのは、ここで高橋や大西が言うような強力なリーダー像ではなく、また新たな原理を打ち立てることでもなかった。もちろん「石原咬合論」というよなものでもない。たしかに、クラウンブリッジの基礎から臨床までの体系化をこの五年でやろう、下顎運動はこの五年だ、と何かといえば五ヵ年計画で、石原は研究の目標を明確に掲げて教室員にその目標を意識させた。総合的な研究計画を立てて、院生や専攻生に研究テーマを振り分けたのは、ごく当然のおとであった。これは一人ひとりの研究が、どのような臨床目的につながるか、自覚させることへの腐心であって、いわば教室員たちのために掲げた目標であり研究計画だった。

一定の期間が過ぎれば目標は切り替える。「教室の責任者ですから、それは当たり前ではないですか」きっと石原は、そう言ったに違いない。

」

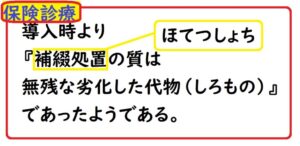

歯科界の重大問題・・・(もう隠さない方が良いのではないのか!?)

カテゴリー

歯科矯正コラム一覧

- 350年前に作られた300倍の「顕微鏡(けんびきょう)」レーウェンフックの驚くほどシンプルな顕微鏡

- 「軟質 PVC パイプを自分で安全に修理する方法」2026/1/30/カッターで指切らないでね ・・・要注意!

- 「【世界は仮説でできている】科学における仮説とはなにか 仮説が世界を前へと進める | ガリレオX(2019年) 第189回」

- こまったものだ!「長岡署が逮捕した30代男性について、県警は16日、誤認逮捕だったと発表した。」この件の被害者とする女性には「説諭(せつゆ)・指導(しどう)」等はしたのだろうか?

- 「汎神論(はんしんろん)」を検索していたら、凄いサイトに出会いました・・・どうも著者は伏せられています・・・

- 2025/11/15/「靖国合祀問題」も正確に理解すべきだ・・・2017年の「副島・菅野」対談は「真実を抉(えぐ)り出して」いる。「政治運動とは何か」。・・・「革マル」から議員さんとか、各地首長になった人たちが結構おられることの意味も考えなければならない・・・

- 財閥の創業者たちの歴史「三井、住友、その他財閥の創業者たちの歴史 ① 白木屋 三井」

- エルメスのバーキン・・・

- 「AIエーアイ」と称する「高度アルゴリズム」を応用した「高額商品」は「今がバブル」なので数年後には「弾けて、消滅する」と言われています。・・・要注意です。2025/10/18/

- これは簡単で、効果絶大です。「コバエ」対策。最近何故かコバエが増殖中・・・