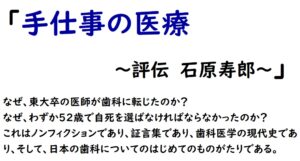

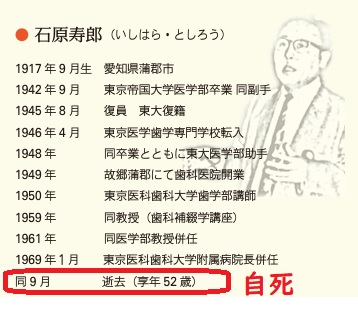

⑥「手仕事の医療 評伝 石原寿郎 秋元 秀俊 (著) 」を読む」 四 鋳造冠(ちゅうぞうかん) 2024/10/16/2(導入時より『補綴処置の質は無残な劣化した代物(しろもの)』であったようである。)

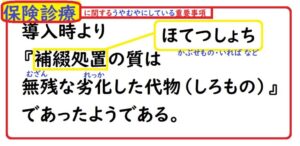

導入時より『補綴処置の質は無残な劣化した代物(しろもの)』であったようである。

『・・・しかし、保険診療の広がりは、元々問題の多かった補綴処置の質を無惨にも劣化させた。「おびただしい数の不良金属冠が患者の口腔内に入っており、多くの害悪を残しているということは、残念ながら否定することができない。国辱的金冠などと強い言葉で非難する人もいる程である。・・・』

「

四 鋳造冠

この時代の医療を語るとき、皆保険前夜という事情を抜きには語れない。

昭和二五年六月から始まった朝鮮戦争で経済はにわかに活況を呈し、この朝鮮特需が三年続く。その後、いったん景気は落ち込むが、翌年からは神武景気と呼ばれる空前の好景気が始まるのである。この好景気を背景に、社会党の左右両派の再統一、そしてそれに刺激されて自由党と民主党の保守合同が起こり、いわゆる五五年体制ができあがって、社会保障の充実が叫ばれた。昭和三一年の初め、自由民主党の鳩山一郎首相は、施政方針演説において、「全国民を包含する総合的な医療保障を達成することを目標に計画を進める」ことを打ち出した。皆保険の宣言である。

経済企画庁は白書で「もはや戦後ではない」と宣言したその年、厚生省は初の白書で「経済復興が一応軌道に乗り、『戦後は終った』というかけ声さえある今日、真剣に社会保障制度の本格的拡充という課題と取り組まなければならない」と牽制した。できたばかりの経済企画庁と厚生省では、同じ国の政府と思えないくらい奉ずる国家観が違った。

この渦中、皆保険化を前にして主要な歯科の診療が次々に保険で給付できるようになっている。

昭和二四年に部分入れ歯の維持に使う両翼レスト付クラスプ、翌年に同じく部分入れ歯に使うパラタルバー、その翌年には金属を鋳込むためのクリストバライト埋没材、入れ歯の土台部分のプラスチックとなる常温重合レジン、そして14カラットの金合金によるインレー、翌年歯槽膿漏の歯を動かなくするための仮の固定、翌昭和二八年には部分入れ歯の歯にひっかける14カラット鋳造鉤、そして金パラジウム銀合金が保険に導入される。

こうなると世の歯医者は「入れ歯は、保険じゃ出来んよ」と患者さんを断ることは難しくなった。補綴処置が曲がりなりにも、ほぼ保険でできるようになったのである。健康保険加入者は着々と裾野を広げた。しかし好景気が続くと、社会保障には軋みが生まれる。好景気でインフレが進むが、保険の報酬はいったん決まると簡単には改定されない。散髪屋は、組合で話し合って一年のうちに一〇〇円から一二〇円、一五〇円、さらに一八〇円と三度値上げするが、健康保険の診療報酬はそうはいかない。日本歯科医師会(佐藤運雄会長)は、日本医師会(谷口弥三郎会長)と足並みを揃えて昭和二六年末に、全国保険医総辞退を決議して診療報酬の一点単窩引き上げを求めた。

昭和二七年には日本医師会がついに一時的に保険医総事態を実施。会長が入交直重に替わった日本歯科医師会は総辞退のジェスチャーをするに終ったが、「汚職を糾繹し保険経済を救え」「歯科医の生活は既に限界に達した」と墨で書いたプラカードを掲げて白昼東京の街をデモ行進した。

翌昭和二八年に金地金の統制が撤廃されたことにより、厚労省は昭和三〇年、金を用いる補綴処置に「差額診療」を解禁した。補綴物に金合金を使った場合、保険で給付できる14カラット金合金と、実際に使用した金合金の差額を患者から徴収する特例を国が認めたのである。こうして歯科診療には、皆保険化のはるか以前から、保険の中に材料差額が組み込まれる特殊な構造がつくられたわけである。

注:昭和三〇年保険局長通牒(保険第五三号)

昭和二六年の夏、米国からしか医療界のリーダー五人が日本を訪れている。占領軍の公衆衛生福祉局長サムス大佐(C.F.Sams)は、その回想録で、サンフランシスコ講和会議直前の昭和二六年の夏、二ヵ月間の日程で「米国の有名医学校から優れた教授団を日本に招き・・・・・・、日本人の教授たちに医学関係で特に問題になっていることや、特定の科目の教授法などについて助言した」と、彼の発案による使節団についてふれている。

この使節団を迎えた側、お茶の水の長尾優にとっては期待外れだった。

「来朝したのは5人の米国一流の歯科医人であったが、上野の学術会議会場にて・・・、つまり討論会のようなものが開かれ、私もそれに参加したし、また彼等も前後して各大学を視察しに来たが、正直なところDr.Paffenberger以外の者は、特別われわれ大学マンに印象を残してくれた何物もなかった、・・・つまりこの一行は米国歯科医師会での一流人であったかも知れぬが、研究者としてまた教育者として接した場合、ただ何となく物足なさを感ぜしむる結果であった。」

長尾は、専門学校の大学化に際して、GHQ民間情報教育局の意識の高さに敬意すらもっていた。この二年前、米国教育使節団は、産業界における財閥解体、土地所有制における農地改革と並ぶ根本的改革を日本の科学・教育の分野にもたらした。そのひとつは研究倫理だった。「証拠に対する謙虚、事実を集積する忍耐、発見を分かち合う心」という科学研究の倫理観は、「競争社会アメリカ」についての彼の固定観念を覆すものだった。スポーツの争いがスポーツマンシップによって支えられているように、競争原理は高い倫理観によって支えられているものなのだ。この高邁な研究倫理が、二年前の使節団によって日本にもたらされた。それと何か同質の衝撃的なものがもたらされるという期待が長尾にはあったのだろう。

使節団の五人の中には、米国クラウンブリッジ学会(AACB:American Academy of Crouwn and Bridge)の設立者の一人、ティルマン教授(S.D.Tylman)(AACB会長一九五九~六〇年)も含まれていた。ほか、ロヨラ大学教授で米国歯科医師会会長のオピス教授(H.W.Oppice)(ADA会長一九五〇~五一年)、ペンシルバニア大学教授で米国歯科医師会次期会長のエニス教授(L.M.Ennis)(ADA会長一九五一~五二年)という顔ぶれなのだが、米国の歯科大学が学術的な研究教育ではなく実学に軸足をおいているために、長尾にすればひどく期待外れだった。

石原が、大学の第二補綴学(継続架橋学)教室の運営を任されたのは、このころである。第二補綴学教授の後藤京平(一九五〇年まで東京医科歯科大学教授)は研究肌の人ではなく、石原を助教授にして早々とその任を譲り、自らは非常勤講師となって、東京駅前で開業する道を選んだ。

昭和二九年当時、すでに国民の六六%は何らかの医療保険に加入していて、さらに保険加入が難しいと思われていた零細企業の従業員についても、市町村長や当時「国保マニア」と呼ばれた政治家たちが国保(国民健康保険)に取り組むことを熱心に進めた。歯科を受診する患者が、ほぼ例外なく保険証を手にしてやってくる時代になった。

しかし、保険診療の広がりは、元々問題の多かった補綴処置の質を無惨にも劣化させた。「おびただしい数の不良金属冠が患者の口腔内に入っており、多くの害悪を残しているということは、残念ながら否定することができない。国辱的金冠などと強い言葉で非難する人もいる程である。」

数年後の、石原の言葉である。ここで国辱的金冠と非難されているのは、歯頸部がぴったり合わず、オーバーハングになっているようなバンド冠のことだ。そのころ「お茶の水」では、この国辱的金冠をまだ教えていた。敢えて、こういうのは、早々と方針転換した私学の教員が、官学を馬鹿にしてこう言い始めるからである。

なぜ、バンド冠が国辱的金冠とまで言われるのか。アメリカ人が敗戦国ニッポンの政治家や経済人の口の中にこの金冠を見つけて悔蔑的に評することがあったので、だれかがこう呼んだのだが、その悔蔑がどのような歴史を背負っているのか、日本の歯科医師が気づくことはなかった。この金冠が、二〇世紀前半の米国の歯科医師たちの自尊心を奪い、歯科医師を生物医学の片隅に追いやるスティグマ(烙印)となった事情については、のちにふれる。

補綴物が次々に保険で製作できるようになる中で、石原は鋳造冠の研究に取り組んでいた。鋳造冠とは、ろうで精密な形をつくり、その型に溶かした金属を流し込んで鋳込んでつくる冠(クラウン)のことである。従来は鋳造するのは、かみ合わせの面だけで、これを金属の板と接ぎ合わせるものだったので、周りもかみ合わせ面も一塊で鋳造するものを「ワンピースキャスト」と呼んだ。のちに部分入れ歯の金属部分を一体鋳造するときに使った言葉が、一個のクラウンでも使われていたのである。で、このワンピースキャストのクラウンは、バンド冠など従来のクラウンとどう違うのか。いろいろ議論はあるのだが、石原は言う。

注:かみ合わせ面だけを鋳造または圧印し、ほかは板状の金属を使う嚼面鋳造冠または嚼面圧印冠のこと。後者はモリソン板冠とも呼ばれた。歯をほとんど削らないキャップ状のものは無縫冠、俗にバケツ冠と呼ばれた。

「問題の本質は、金冠の歯頸部を正しく合わせることであって、板金加工か、鋳造かということはそれに付随した問題であろう。」

本質をズバリと言い切るところが石原の学者としての魅力である。

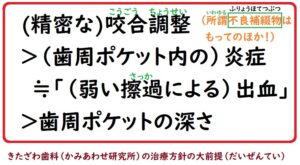

歯頸部とは、歯のまわりの歯ぐきとの境目で、ここの刺激によって炎症が起きる、あるいはここが不潔になると歯周病の原因になるらしいということは当時から議論されていた。実はそれ以上に、過去にこのクラウンの周囲の不潔が敗血症を引き起こし病巣感染の原因になると嫌疑をかけられていた。

そこで歯ぐきに害を及ぼさないクラウンをどうつくるかということが、ひとつの大きな研究の柱であった。

ただ、バンド冠でも歯を削って丁寧につくれば歯頸部の適合は得られる。

「従来より正しいバンドクラウンをつくり得ることが補綴専門家としての誇りでもあった」石原もこのように言う。一方、鋳造冠については、歯頸部の適合の問題が解決していなかった。

もっとも早く鋳造冠に転換したのは駿河台にある日本大学で、昭和三二年には、早くも教育を鋳造冠に切り替えた。これは海軍病院を辞めて日大の客員教授となっていたビーチ(Daryl R.Beach)(横須賀米海軍病院勤務一九五二~五七年、日本大学歯学部客員教授一九五八~六四年)の熱意によるものであった。

日大では、昭和二八年に、横須賀米海軍病院歯科医師のビーチが夏季ポストグラジュエートコースを開き、ここに戦前ハーバードで学んでボストンで開業していた眞鍋満太も加わった。眞鍋については改めてふれるが、日本歯科医専の学長中原市五郎は海外留学を推奨して、俊英とみたら米国留学を勧めたが、眞鍋はその昭和初期留学学生の一人である。

昭和三三年には、日大はビーチともにベル(Wallance Bell)を臨床客員教授に迎えた。ビーチは、着任早々、亜砒酸失活法とバンドクラウンは排し、院内実習のリクワイヤメントを大改造した。これを応援したのは後に保険用銅合金の推進派としてこのものがたりに登場する理工学の永井一夫、そして後に日大総長となる鈴木勝(一九六九~八四年日本大学総長)らである。

ビーチは学生たちに向かって言う。「バンドクラウンはやってはいけません、アルゼンは使ってはいけません、治療はすべてアポイントメントシステムで行わなければいけません。」

こう言えば簡単だが、当時の教員は得意の手をすべて封じられるのだからただごとではなかった。ビーチは、清潔と生理的調和を説き、口腔を一つの単位とした診断の重要性、治療計画、歯髄を温存したアマルガムレストレーション、そして当然のように鋳造冠を標準とした。大学内では、これに教官らが抵抗し、学生たちが「ビーチゴーホーム」とでもをするなど一時騒然となったが、永井らの強力なバックアップで米国式の修復歯科学と診療哲学の導入が一気に進んだ。

ビーチは、大学院に入った清藤尭士、東海林芳郎、舘野常司に個人的に奨学金を与えて援助し、三人はアシスタントとしながらビーチに師事した。翌年には保母須弥也、阿部晴彦が同様にビーチに師事するが、こうして育った開業医がアメリカンモダンデンティストリーの紹介者として昭和四〇年以降、大きな影響力を発揮するのである。わが国の戦後モダンデンティストリーの源流は、だれを裁く措いてもビーチに始まる。

これに対してお茶の水すなわち東京医科歯科大学は、どうであったか。

お茶の水には、フルブライト交換教授としてニューヨーク大学のランダ教授(Joeph Landa)(ロシア生まれのユダヤ人で、ニューヨーク大学補綴口蓋裂治療主任教授、一九五五~五六年に来日)が来日していた。しかし、軍医ビーチと違って、ランダ教授は科学的研究の基本を伝えようとはしたが、義歯が専門ということもあってモダンデンティストリーの紹介者ではなかった。

ランダ教授が米国に帰って二年後の昭和三三年、石原は米国の補綴学会誌にLandaの名前を見つけて、同僚の林都志夫(一九六三~八四年歯科補綴学第三講座教授)に声をかけた。

「今月のジェービーディー、ご覧になりました?」

勉強熱心さという点で、石原とは比較にならないが、林もランダ教授の論文くらいは、斜めに目を通していた。なにしろランダは、お茶の水にいた一年余り、総義歯の授業を担当し、林はこの授業で通訳の訳を担っていた。総義歯は、ランダプラス林だったのだが、学生にはすこぶる評判が悪かった。何がといって、林は大事なところになると、誤魔化す。自分も学生も大体想像のつく総義歯の製作法に関する部分はよどみなく訳すのであるが、ちょっと込み入った話になると、翻訳を飛ばし、むにゃむにゃと経を読むような日本語になるのだった。

石原のいう今月の「ジェービーディー」には、ベネット運動についてその臨床的価値を重視する論文と、無用だとする論文の二つの対照的な論文が同時に掲載されていて、その無用論がランダ教授のものだった。ベネット運動に注目したほうは、オーラルリハビリテーションに着手しているアイザクソン(D.Isaacson)だった。

やや込み入った話になるので、話の筋を外れるがベネット運動について説明しておく。

ベネット運動とは、あどを左(右)に動かすときに、右(左)の関節が前下方に出ながら、同時にあご自体がほんのわずか横滑りする現象をいう。一九〇八年にベネットが報告し、ギージーの顎運動理論にもとりいれられているが、わずかな動きであるため臨床的には無視されてきた。これを数年前(一九五三年)に、ルシア(V.O.Lucia)が奥歯ですり潰すときの関節の動きとして注目したことから改めて関心を集めるようになった。アイザクソンは、その延長線上で、精密に記録することを試みた。

アイザクソンは「ベンネット(ママ)運動路描記装置を考案して、ベンネット運動路を記録し、得られた運動路に沿って、咬交器(ママ)上の石膏模型の動きを規制できるよな装置(Gnathograph)を考案した」

林は、ベネット運動の無用論と有用論の二つの論文を掲載した編集長のバウチャー(C.O.Boucher)のコメントを引用している。「ジェービーディー」では、バウチャーが毎号、掲載されたすべての論文について短いコメントを書いていた。この号で、バウチャーは、二つのrン分に甲乙を付けてはいないがアイザクソンの論文に、「器械的描記装置による描記図は必ずしも顎骨自体の運動を示すものと考えてはならないこと、つまり描記の結果を過信しないこと、・・・・・・機械で得た結果は単に特徴をあらわしているだけで、決して実体ではないことを戒めている。」

解剖学的に議論したランダに配軍を上げたわけではないが、機械的計測が標点として記録したものか、下顎頭のどの点の動きを記録したものか、実体だと勘違いしてはいけない。林は、このバウチャーの指摘に満足した。今日の常識から振り返ると、このバウチャーの指摘は適切で、ランダのベネット運動記録無用論も当を得たものと評価されるだろう。しかし、時計の針は逆回りに廻り始めていた。数年後のことだが、教室の長谷川成男とともに下顎運動研究史をまとめる際に、石原はベネット運動について、アイザクソンを知るまで「平衡側顆頭の内側移動」と解釈していた自分の誤りを認めて、アイザクソンの実証研究を詳しく紹介し、「作業側顆頭の運動路が下顎運動解析の鍵」であると強調することになる。

以上、フルブライト交換教授ランダの後日にふれたが、いま振り返るとランダに満足することができない時代の空気が支配していたのである。

お茶の水の東京医科歯科大学と駿河台の日本大学歯学部は、神田川を隔てて目と鼻の先にあるのだが、官立と私立、帝大医学部の流れと古くから開業医を輩出した専門学校をいう深い溝があって、情報の交流は驚くほど乏しかった。歯科では最も伝統のある水道橋の東京歯科大、戦前に多数の留学生を輩出して歯科医療の近代化をリードした飯田橋富士見町の日本歯科大も駿河台の日大同様で、官立のお茶の水との間は、地形状の外堀以上に深い堀によって隔てられていた。

ビーチとともにポストグラジュエートコースの講師を買って出た眞鍋満太は、日本歯科医専から戦前に米国に留学しハーバード大学で教鞭を執った終戦直後のわが国でもっとも影響力をもった歯科医師である。帰国して銀座四丁目の教文館ビルで開業していたが、マッカーサーが厚木の飛行場に降り立った日に「独り同飛行場に車をはせて・・・リッジレー中佐(当時)と対面」したとされ、ここからリッジレーとの関係が生まれたと言われている。長尾が紹介するこの逸話は、やや疑わしいが、少なくとも終戦の年の九月初め、GHQが横浜からお濠端の第一生命本社に移動した翌日に、眞鍋は占領軍の指名を受けて厚生省渉外担当官(職名は大臣官房事務取扱嘱託)となり、その後、占領下で文部省視学委員を務めた。

終戦直後に眞鍋は焼け残った陸・海軍病院を占領軍用に接収するためにGHQ公衆衛生福祉極超の医官サムス大佐(C.F.Sams)とともに全国を回った。さらに歯科医専の存続を評価する視学委員の一人として歯科医官リッジレー大佐(D.B.Ridgely)とともに全国の歯科医専を視察した。

サムスは進駐早々に失敗しでかした。自分の側から厚生省を訪れたことが、大きな失策とされたのである。本人もそれをおおいに反省、「征服者の上級参謀将校が被征服者側にのこのこと表敬訪問に出かけるなどというころは、どう見ても当を得た行為ではなかった。」その「表敬訪問」から十七日後、ダグラス・マッカーサーは天皇の体面と自尊心を十分に考慮しながらも、自分から皇居に出向くようなことはせず、アメリカ大使公邸に天皇を招いたのである。ここで撮影されたのが、天皇とマッカーサーが並ぶあの有名な写真である。この失策をきっかけにサムス大佐は、意図的に「征服者としての威厳」を示し、日本人から畏敬を受けようという作戦に変更した。意図的に征服者としての威厳を演じたサムス大佐と肩を並べて行動した眞鍋が、監査される専門学校側の人間にどう受けとめられたか、それは言うまでもない。一開業医が、国の医療政策に大きな影響力をもったため、眞鍋については、その権威を賞賛する評と同じくらいに、人品を貶める評がある。

施設も教員も不足がちだった学校側は、どこも校舎はバラックで、食べるものがなくて校庭を芋畑にしていた時代である。東京医学歯学専門学校は、戦災をくぐり抜けてわずかに残った本館校舎だけで医学科と歯学科の両方を存続して大学に昇格させようとしていた。

「(医学、歯学の両視学委員の)査察が来るごとに、大騒ぎをして、掃除をしたり、ペンキを塗ったり、教官、事務職員ともに総動員して働き、いわば人事を尽くしてひたすら無事に査察が通過するのを祈っていた」

校長長尾優の回想である。長尾は、後に眞鍋の功績が少なからぬものであったと評価しているが、しかし進駐軍とともに監査に来た開業医の眞鍋を、どのような思いで遇したか、本心、快く思わなかったことだけは間違いない。

」

カテゴリー

歯科矯正コラム一覧

- 350年前に作られた300倍の「顕微鏡(けんびきょう)」レーウェンフックの驚くほどシンプルな顕微鏡

- 「軟質 PVC パイプを自分で安全に修理する方法」2026/1/30/カッターで指切らないでね ・・・要注意!

- 「【世界は仮説でできている】科学における仮説とはなにか 仮説が世界を前へと進める | ガリレオX(2019年) 第189回」

- こまったものだ!「長岡署が逮捕した30代男性について、県警は16日、誤認逮捕だったと発表した。」この件の被害者とする女性には「説諭(せつゆ)・指導(しどう)」等はしたのだろうか?

- 「汎神論(はんしんろん)」を検索していたら、凄いサイトに出会いました・・・どうも著者は伏せられています・・・

- 2025/11/15/「靖国合祀問題」も正確に理解すべきだ・・・2017年の「副島・菅野」対談は「真実を抉(えぐ)り出して」いる。「政治運動とは何か」。・・・「革マル」から議員さんとか、各地首長になった人たちが結構おられることの意味も考えなければならない・・・

- 財閥の創業者たちの歴史「三井、住友、その他財閥の創業者たちの歴史 ① 白木屋 三井」

- エルメスのバーキン・・・

- 「AIエーアイ」と称する「高度アルゴリズム」を応用した「高額商品」は「今がバブル」なので数年後には「弾けて、消滅する」と言われています。・・・要注意です。2025/10/18/

- これは簡単で、効果絶大です。「コバエ」対策。最近何故かコバエが増殖中・・・