⑧「六 中心感染(ちゅうしんかんせん)」2024/11/4/up

⑧

「

六 中心感染

先の銅合金の座談の補綴学会側の出席者は、河邊以外に矢崎と青木貞亮(一九一四~一六年シカゴ・ロヨラ大学にて歯科レントゲン学、一九一六~日本歯科医学専門学校教授、一九三二~三八年日本補綴歯科学会会長)だったが、矢崎と青木の二人は大正初期の米国留学経験者である。近代の歯科医学は、ほぼアメリカからの輸入学問であると考えていいが、戦争直後の日本の歯科医学は、この時期の留学経験者がリーダーとなって牽引した。同時代の米国留学経験者は、画家として名を知られ日本歯科大学の学長となる中原實(一九一五~一八年ハーバード大学、フランス軍歯科医を経て日本歯科医学専門学校教授、一九四一~八四年日本歯科医学専門学校および日本歯科大学理事長、一九六二~六八年日本歯科医師会会長)、藤城真次(一九一七~二六年米国在住、ハーバード大学助教授)、山本啓三郎(オレゴン大学、ポーランド開業、一九二一年帰国)、そして東京医科歯科大学の学長・長尾優(一九一六~一八年ペンシルバニア大学)らであった。時代はやや後の昭和初期になるが、眞鍋満太(一九二二~三五年ハーバード大学シニアコースの後ボストン開業)とともに聖路加国際病院の長谷川慶蔵(一九二七~二八年ノースウエスタン大学)、そして戦後の歯科医療に大きな影響を与えた臨床医として眞鍋と双璧をなす原田良種(一九二八~三一年セントルイス・ワシントン大学)の名を挙げておかなければならない。

ここで戦前の留学経験者の名前をずらずらと並べたのは、昭和三五年以降現在につながる日本の歯科医療を形づくる戦後の留学生たちとは異次元の存在として、記憶にとどめていただきたいからである。この人たちが米国に滞在していた時代、すなわち二つの大戦に挟まれた三〇年間(一九一〇~四〇年)は、米国の歯科医学は暗黒の時代だった。この時代の留学経験者は、自覚すると否とにかかわらず、歯科医学というものを理不尽な日陰の存在として経験している。

長尾は、この暗黒時代の初期に精緻な補綴技術を米国の東海岸で学んだ一人である。

「大正5年の初め頃であったと記憶するが、山形朔郎君を招いて、新帰朝のアメリカ歯学の話を聞いた事があった。・・・米国における歯科技術の進歩せる標本の一つとして、ピーソー氏式可徹架工義歯の模型を見せてくれた。私はその標本を手に取って見た一瞬、落雷に打たれたような気持ちがしたのを今も忘れ得ない。」それを機録に長尾は山形と深く交わり、その年に渡米、ペンシルバニア大学地下の技工室で、夜遅くまで独りで「石膏を流し、金を削り、義歯床を磨くなど・・・、それは学問でもなければ、独創性も生じない、全く技術を練る修練以外の何物でもない。だが、これを覚えなければ、歯科医として立って行けない。あおの山形君に見せられた模型で、脳天に一撃を喰らった時の気持ちを一掃するには、是が非でも習い挙げなくてはならない、と歯を食いしばる気持ちでおった。」「歯学というものは、全く変な専門で、多分に人に知られない困難さがあるもので、これこそやった者でなくてはわかるものではない。」

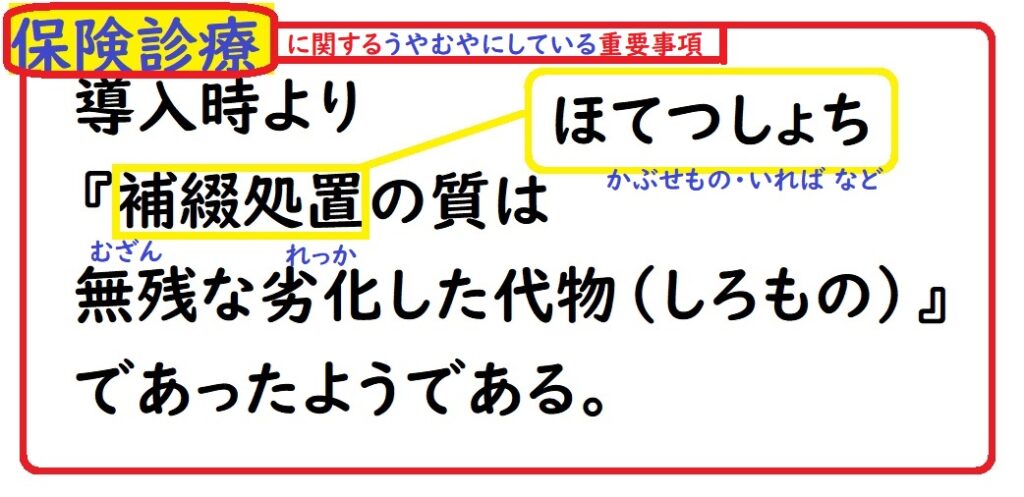

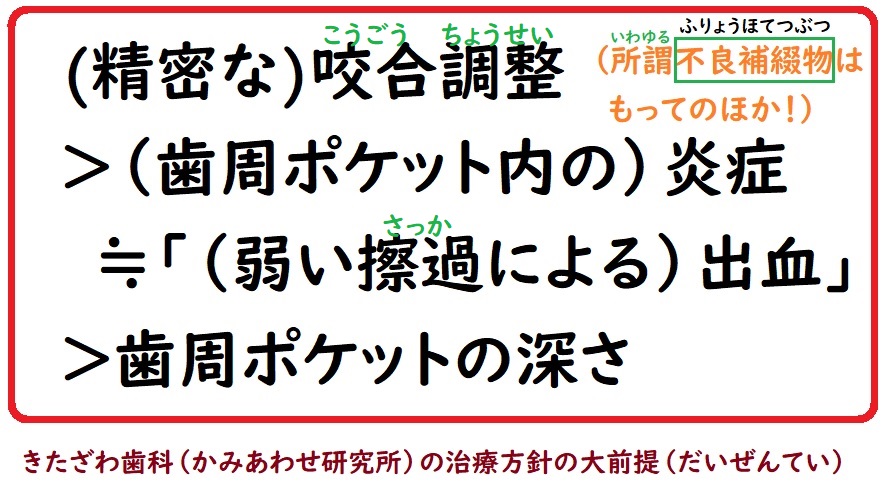

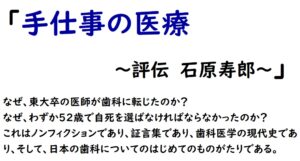

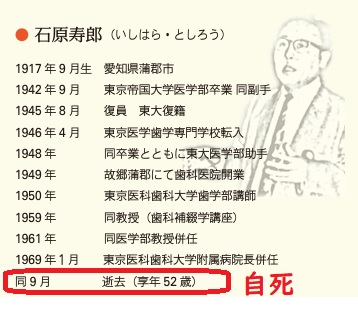

ここで歯科医学の暗黒時代と呼んでいるのは、一九一〇年のハンター(W.Hunter)のセンセーショナルな講演をきっかけに、北米大陸の医療界に広がった中心感染説(focal infection theory)という、今で言う都市伝説のような迷信の支配した時代である。北米では、関節、皮膚、眼にはじまり精神疾患に至るまで原因のわからない描記の原因として、修復された歯が疑われ、歯髄処置をする歯内療法学が大学教育から消え、内科医の判断による抜歯が優先された三〇年間があった。石原の評伝に直接のかかわりをもたらない中心感染説にページを割くのは、このものがたりの主題である歯科医師という専門職の特殊性のよってきたる根拠を明確にしておきたいからである。昭和三五年以降にわが国の歯科医療界を席捲するモダンデンティストリーは、米国直輸入のものだが、ここでは歯科の暗黒時代の記憶がすっかり抜け落ち、何のこだわりもなく、診断に頭を悩ますこともなく、歯を削ってきれいに修復する能天気な歯科診療がいまにまで続いている。

戦前の留学経験者の存在にスポットライトをあてたのは、ちょうど文学に第一次戦後派と呼ばれる戦争期の体験を根拠に小説を書いた一群がいたように、歯科医学にも米国の歯科医師たちが暗黒時代から抜け出すために費やした労苦を身にしみて学んだ第一次戦後派と呼ぶべき人々がいた。これに対して戦後の留学生は、わずかな例外はあるものの、暗黒時代の洗礼を受けていない。

この米国の歯科暗黒時代を知るには、いくらか歴史を振り返っておく必要がある。

むし歯になった歯を治療する医療(operative dentistry)は、十九世紀後半に発展し、ほぼ十九世紀末までに体系づけられた。しかし、この学問体系の時計の針は、一九一〇年からほぼ三〇年間、あたかも呪いにかけられたかのように、止まったままになるのである。

一八四七年にトゥルーマン(E.Truman)が根管充填材としてガッタパーチャを紹介し、一八六四年にバーナム(S.C.Barnum)がラバーダムを考案し、一八七四年にはウッツェル(A.Wizell)が無菌的防腐的根管治療を報告、一八八七ねんにはケルス(C.E.Kells)が即時根管充填法を提案したとされる。そして、ブラック(G.V.Black)が、むし歯になった歯を修復する際の適切な削り方を体系づけたのは一八九一年で、このようにむし歯の歯を抜歯せずに治療して保存する術式は十九世紀末に完成した。

ほぼ同じ十九世紀後半、様々な感染症の原因菌が次々に明らかになっていた。コッホによる炭疸菌、結核菌、コレラ菌の発見、そしてジフテリア、ペスト、赤痢と、ほぼ二〇年の間に怖ろしい病気の原因となる細菌が次々に発見された。顕微鏡によって口の中に多くの細菌がいることも観察されていたが、コッホに師事して口腔細菌学を興したミラー(W.D.Miller)は、口の中の細菌がさまざまな全身の病気の感染源になっていると注意を喚起した。実際、痛みのある歯の歯髄を除去して歯を保存する根管治療が広まるにつれ、歯性病巣感染の事例が増えたものと考えられる。

歯性病巣感染とは、むし歯やむし歯の治療部位が感染源となって、皮膚、関節、腎臓などに炎症が起きる病気のことで、治療をした歯の根の先に膿が溜まって、そこから細菌が血中に入って、口から遠く離れた臓器に重大な炎症を生じるものと考えられた。一九〇〇年には英国王立医学協会で口腔由来敗血症(oral sepsis)がテーマに採り上げられた。一九〇四年に米国のビリングス(F.Billings)は関節炎などの慢性の苦痛を取り除く治療法として扁桃摘出や無髄歯の抜歯を提案している。しかし、そこまでは医学的な議論の枠内の議論である。慢性病巣が遠隔臓器に炎症を起こす病巣感染の考え方そのものは、古くからあり、それが顕微鏡で見える口の中の細菌という具体的な姿とつながったに過ぎない。

しかし、一九一〇年に英国の医師、ハンターがモントリオールの大学で行った講演から一転雲行きが怪しくなった。後に、この講演が“中心感染に火をつけた(ignited the fires of focal infection)”とされる。翌年、この講演は英国の医学誌Lancetに掲載されるのだが、そこではゴールドの充填物、ゴールドキャップ、ゴールドブリッジ、ゴールドクラウン、ゴールドの義歯が、“敗血症の山の上の金の霊廟(a mausoleum of gold over a mass of sepsis)”だと非難の的にされたのである。それはゴールドクラウンとブリッジによってさまざまな全身の病気が引き起こされていると、米国のゴールドまみれの歯科医療を告発するに等しいものだった。

とくに関節リウマチや皮膚炎のように原因のわからない病気は、歯の病巣が原因であろうと疑われることになった。当時、病気の原因といえば細菌というのが医学界の新しいトレンドになっていたため、歯や扁桃の病巣から溢れた細菌が血流を介して遠くの臓器に病気を起こすという病巣感染論を拡大解釈したセオリーが勢いを得た。同じころ、心疾患(細菌性心内膜炎)で死亡した患者の心臓から口腔レンサ球菌が発見され話題になった。ローズナウ(E.C.Rosenow)は歯の根管治療が遠く離れた臓器に致死的な病気を起こすことがあるとして、これを中心感染説(focal infection theory)と名付けた。原因不明のからだの病気の多くは、口の中の細菌が血流を通して局所に到達し、引き起こしているものだという学説である。

この学説が勢いを得て、ほぼ四半世紀の間、米国の歯科医師たちは、抜歯の判断を内科医に譲り渡していたのである。たとえ歯の痛みを解決して精度の高い根管治療をしたとしても、あるいは慎重にギャップのないゴールドクラウンで修復したとしても、患者が関節の痛みで訴えれば、内科医の抜歯の判断が優先された。事実は、学説そのものの信頼性に力があったというよりも、むしろ歯科医師たちが過剰反応したということだったかもしれない。

近代西洋医学が、病気の原因を特定し治療するという夢を実現しはじめたまさにそのときに、歯科医師は病因を見つけて治す側ではなく、病因をつくる者として指弾され、それを始末する技術者に貶められたのである。内科医は明確な根拠はなく、すべての失活歯(歯髄に血流がなく、歯髄に生活反応のない歯)の抜歯を歯科医に対してあたりまえのように指示するようになった。病巣感染が疑われる病気が何かあれば、あるいは患者の訴える不調の原因がわからないといだけで、内科医は怪しい歯を見つけ出して抜歯を勧める。一九一〇年から四半世紀の間、歯の根の治療(歯内療法)と歯の周囲組織の治療(歯周治療)は見る影もなく衰退し、歯科医師自身も、問題のある歯の保存に悩むことをやめて躊躇なく抜歯するようになった。悪霊に呪いをかけられたように、歯科医師たちは中心感染説の虜になった。そして歯科医師も抜歯ブームの尻馬に乗ったのである。一九四〇年までの二〇年間に、中心感染に関して発表された文献は二、〇〇〇を超える。

欧州では、二つの大戦にまたがる戦争の時代、兵隊の歯痛は戦意を殺ぐものとして嫌われたが、このことも抜歯を最優先とする歯科治療に加勢した。どうせ戦場では、抜歯異常の治療はない。戦争期には、痛みの出た歯を抜歯することを多くの人は苦もなく受け容れた。この時代、英国では四〇代以上の人の半数は歯がなかったという。

西洋医学で、近年まであらゆる病気に有効な処置として血を抜く瀉血が行われていたが、同じように病因のわからない不具合を改善するために歯が抜かれた。抜歯が増えれば、その代わりに入れ歯の需要は増えるわけだが、それで補綴の技術が発展すると考えるのは早計である。

この時期の後半にワシントン大学(セントルイス)に留学した原田は、帰国後の講演で補綴の技術の衰退を嘆いている。タッガート(W.H.Taggart)が遠心鋳造機を開発して精密鋳造技術を確立したのは一九〇七年だが、それから四半世紀、すなわち歯科医学の暗黒時代に補綴の技術はどうなったか。

「鑄造術はタツガート氏時代の嚴密さから、方法の普及と逆比例に、エジプト時代の鑄造術と何等選ぶ處のない退歩の跡を示し、他方共一般化に依って金箔充填は『インレイ』に依って其領地を侵され、固定架工義歯の嚴然たる位置は、ワンピース鑄造の局部義歯に依って占領されつゝある状態である(原文ママ)」

この当時、失った歯を補綴するブリッジの処置では、土台にする歯の歯髄を除去することは避けられなかった。このために歯髄を除去する処置と補綴処置は、切っても切れない関係にあった。

一九四〇年ごろになってようやく中心感染説を見直す実証的な研究が出始めるが、その無知の嵐がすっかり収まるには、さらに一〇年がひつようだった。

グロスマン(L.I.Grossman)は、一九三九年に根管治療の勉強会(Root Canal Study Club)を立ち上げた。この中から、ベンダー(I.B.Bender)やセルツァー(S.Seltzer)はじめ大戦後に歯内療法学を復活させるメンバーが育った。終戦を前に、根管治療の専門家が米国歯内療法学会(AAE)を設立し、不遇の時代を細々と生き抜いた一握りの学者たちが、歯内療法を復活させるたのである。そして戦争が終わって空前の経済的活況が続いていた時期、ついに米国の医学分野で中心感染説の見直しの空気が広がった。きっかけはステロイド系抗炎症剤の登場だった。

ミシガン大学のイースリック(K.A.Easlick)をヘッドにしたプロジェクトチームによる中心感染の報告書が米国歯科医師会雑誌に特集として掲載されたのは一九五一年の六月である。

初期の固定性の入れ歯(橋義歯、ブリッジ)は、橋脚になる歯の神経を必ず除去しなければならなかったが、その処置の結果、歯根の先に膿をもつような例は少なくなかった。いやむしろ多くの場合に、ブリッジの橋脚となった歯の根の先には病変ができていたのかも知れない。病巣感染を疑われ、抜歯を求められれば、従うしかなかった。この状況を変えたのは、エックス線診査だった。口の中にエックス線フィルムをセットして歯の根の周辺を撮影する口内法エックス線撮影で鮮明な画像がえられれば、嫌疑を晴らすことができるのだ。口内法エックス線写真の改良によって、病変の有無を確実に診断できるようなったのである。専門的に根管治療をする歯科医師は、このエックス線写真によって生き延びることができた。

元々、病巣感染は、むし歯を処置した場合や腐敗した根管内容物や感染歯質を漫然と取り残すような処置をした場合に起こるものだった。鮮明なエックス線写真が得られるようになって、たとえいったん感染した歯を保存しても、根管内を確実に清掃し根尖を封鎖すれば、病巣感染を引き起こすことがないという事実が立証され、次第に歯内療法が理解されるようになった。病巣感染を大げさに拡大解釈するきっかけになった細菌性心内膜炎も、心臓弁に傷や欠陥がなければ細菌の固まりがくっつくものでないことがわかった。二〇世紀初頭の細菌培養検査は、ひどく不正確なもので、培養中に検体が検査者の唾液によって汚染されるようなことも珍しくなかった。中心感染説は、歯の治療が命にかかわる重みをもつことに過剰反応した歯科医師によって信じられた根拠のない風説だった。

歯を保存する歯科医学は、米国ではこのような歴史を背負って、戦後になってようやく息を吹き返した。処置歯を唾液から隔離するラバーダム防湿ひとつとっても、それはたんなるゴムシートではなかった。エックス線写真の、その鮮明な画像は歯内療法を行うものが背負うべき神聖な十字架のような意味をもつころになったのである。

しかし、幸と言うべきか不幸と言うべきか、わが国にはこの疫病が広がることはなかった。痲疹を経験しないまま成人してしまう子どもがいるように、わが国の歯科医療は瀕死の病を経験しないまま今に至っている。

再び前節の、矢崎が若い総山に言い放った一言に戻る。

「今日この保険でやっている臨床家が、インレーの窩洞をどれほど正確に作っているか、恐らく正確に作っている人はいないという評判だ。」

苦し紛れの嫌味なのだが、インレーの窩洞を正確につくると言ったとき、矢崎の念頭にあったのは、おそらくインレーの原田と異名をとる原田良種の金インレー処置のプロセス全体の厳密さだった。名前は同じインレーでも、総山のインレーと孕だのインレーでは天と地ほどに違うと、矢崎には思えた。総山のインレーを見てはいけないので多分に誤解なのだが、総山は常々「日本の保険医量の中で行っても採算のとれるような間接法(の開発を目指した)」と、何かと言えば経済性を優先する、他方、原田は保険診療をしないことで有名だった。矢崎には、経済性優先の総山の姿勢が受け入れ難いのだった。ここには矢崎も含め、戦間期の米国に学んだ第一次戦後派と戦後の復興を第一義に考える総山の大きな隔たりがあった。

銅合金論争のきっかけとして総山の「鋳造冠の作り方」を紹介したが、このタイトルがものがたるように、この論文の主題は「鋳造冠」だった。鋳造冠の教育については、石原がぐずぐずと踏み切らなかったことにふれたが、ぐずぐずしていた石原が、この総山の論文には、機敏に反応した。石原は、この総山の「作り方」本を強く意識して、翌年末『鋳造冠』という本を上梓した。出版元は材料メーカーの而至化学工業(現在のジーシー)なので、いまふうに言えば利益相反が疑われ、学問業績としては軽く扱われかねないものだが、それが真逆で、この本は、鋳造冠を普及させたいなら最低限ここまでの労は惜しむなと、石原が厳しい注文をつけた学問的良心を体現したような本なのである。

「印象材の進歩・・・・・・超硬石膏の出現・・・・・・クリストバライト埋没材・・・・・・高速切削法・・・高性能の切削材・・・・・・。この点から見ると鋳造冠はもはや実用段階に入っているといってもよいであろう。」と前置きしながら、歯頸部の適合とわが国の経済的な事情を理由に「なお解決すべき点が若干残されている」として書き下ろしたのがこの本である。

バンドクラウンを廃してキャストクラウン(鋳造冠)を推奨するのは、病巣感染がきっかけだったはずではないか。そのとき、歯頸部の適合をいい加減にして鋳造冠の普及は許されない。そうストレートには書いていないが、そういう信念のようなものが伝わってくる。支台形態と支台形成について根拠をあげてよりよい方法をイラストと写真を多用して解説するところから始まり、総山がフルブライト留学の成果として誇る間接法については、石原は印象から技工まで、考えられる材料、必要なステップすべてに、吉田の金型適合試験などの直近の実証的根拠をあげ、最後は適合状態の評価研究に至るまで、今得ることのできる鋳造冠の臨床について、水一滴も濡らさぬという姿勢が貫かれている。

それでもなお、歯頸部の印象については、満足できる適合が得られたわけではなかった。

石原の教室では、木綿糸で歯の周りの歯肉を外に拡げて歯を削り(歯肉圧排による歯冠形成)、仮の歯頸部にストッピングやシリコーンなどを塗って膨らませて歯肉を押し拡げ、歯と相似形のアルミキャップを器にしてラバーベースを使って一次印象、その上から二次印象という手の込んだことをやっていたが、手間がかかる割に必ずしも満足できる印象が得られるわけではなかった。従来から精密な型取りに用いられていた薄い銅板(カッパーバンド)で削った歯を緊密に取り巻いて、そこにラバーベースを流し込む方法をひと工夫すると成績が良くなることを見出して鋳造冠の教育に動き出すまでには、もう少し時間が必要だったのである。

総山が、教授になってからのことであるが、原田はただでも恐い顔をひときわ厳しくして「いくら官立の教授かもしれんが、あんなのは歯医者じゃない」と吐き捨てるように言ったことがある。原田にとっては、歯医者であることが誇りだから、歯医者を指して「歯医者じゃない」と言うのは、人を「人でなし」呼ばわりするにも似たもので、最大級の批判にあたる。もっとも総山のほうは、「歯学は医学の一部門である」とさらりと言い切る一元論者だから、「歯医者じゃない」と評されても一向に気にならない。第一次戦後派にとって、総山は異次元の存在だった。

原田が「あんなのは歯医者じゃない」と原田会(丸森賢二、山根通裕、森克栄など原田良種一門の勉強会)の場で吐き捨てるように言ったという話は、大の総山嫌いの森克栄(一九五八~六九年東京医科歯科大学専攻生、最初の二年間渡米後、米軍基地病院勤務を経て再度専攻生となり、退学後開業)の証言なので、かなり偏りがあると考えるべきだが、原田がスライス式インレー窩洞を推奨する総山を認めるはずはなかった。この森は、米国の歯内療法を復活させたグロスマン勉強会のベンダーの知遇を得たという意味で、昭和三〇年代前半の私費留学生としては例外的に第一次戦後派の『流れを汲む。当時、グロスマンが根管内容物の細菌培養検査とペニシリンという医学生物学的手法に傾斜を強めたのに対して、ベンダーは根尖孔(歯根の先の神経や血管の出入り口)を封鎖して歯の中と外の交通を遮断し、エックス線写真で炎症の有無を評価する方法を追究していた。グロスマンの細菌検査に対して、ベンダーはエックス線検査である。こうして鮮明なエックス線写真こそが、歯科医師という専門家の格を決めるという森の信念が生まれる。

森は、帰国後、東京医科歯科大学の専攻生の身分のまま、週の半分は田園調布の原田歯科診療院で働くことになるが、復員後ほどなくして原田に師事した丸森賢二(原田歯科診療院に技工担当で勤務し、夜間開業しながら榊原勇吉が一九四七年に設立した横浜歯科臨床座談会に参加。一九六六年から主宰し、口腔衛生を第一義においた診療を全国に広めた)と山根通裕(一九五五~七〇年原田歯科診療院に勤務、のち世田谷区の玉川田園調布に開業)らは、第一次戦後派の流れに位置するという点で森の先輩格であった。昭和四〇年代に、丸森は子どもの生活に目を配り、とくに食生活とブラッシング習慣の改善に熱を入れるが、その使命感にあふれた活動はまぎれもなく第一次戦後派の血を引いたものだったと言えるだろう。

同じ第一次戦後派でも、眞鍋は原田とは好対照で、米国流の合理性や効率性を重んじた。眞鍋は、先陣を切ってアメリカンモダンデンティストリーの紹介役を担ったという点で、他の第一次戦後派とはスタンスが違う。

終戦後二年に満たないころの眞鍋の発言だが「一體學校で金冠の適應症を教えているのか、それとも卒業後は忘れてしまうのか、單純窩洞に於いても抜髓して金冠を装着しているのを相當數見る。このような事も齒科醫自身が時間を空費し、物質的にも浪費である。患者側から言っても浪費である。患者側から言っても時間、金錢の空費の外に確實でない根管處置による中心感染等を起こすこともある。(原文ママ)」

眞鍋は、ここで小さく詰めるだけでいいようなむし歯のために、大げさにゴールドクラウンをかぶせるような過剰な修復処置が横行していることを批判しているのであるが、たんに時間とお金の無駄というだけでなく不必要な根管治療が中心感染のリスクを高めると警告している。当時の日本には、抜髄が病巣感染のリスクになるという考え方はほとんど知られていなかった。治療介入によってむしろリスクが高まるという米国流の合理的発想をもって、眞鍋は警鐘を鳴らしたのである。

同合金問題の台風の目になる総山についてふれておく。

多くの歯科大学の優秀な学者が、医師ではなく歯科医師である自分のアイデンティティにぐずぐずと悩むことがあったが、総山はそうした悩みとは完全に無縁だった。歯科医学者の多くは、悶々として仕事の領域が口の中の小さな歯に狭く限定されていることに悩む。基礎系の学者はまだいいのだが、臨床系の学者は歯科が医学から分かれていることに悩む。しかし総山は違った。

総山はフルブライト奨学金の試験に合格し、昭和三一年の夏から二年間インディアナ大学に留学している。この時代の留学経験者は、とにかく彼我の絶望的なまでの経済格差に打ちのめされ、考え方かた服装まで何から何までアメリカ基準になって帰国する者が多かったが、総山は違った。総山は、戦後日本の復興に役立つ材料と技術を物色し、それを持ち帰ることを強く意識し、事実そのようにした。

青年期に戦争と敗戦を経験した同世代の者は、一八〇度の環境変化を経験しているのだが、この人物は例外的に一直線に生きた。

南方戦線に派遣された日本軍の将兵は、欧米列強の植民地支配からアジアを解放し、大東亜共栄圏を建設するという志をもって戦地に赴いたのだが、そのような建前は戦争の現実にことごとく打ち砕かれた。しかし総山の場合は違った。スマトラ駐屯の三年半、時間をみつけては現地のバタック族との交流に努め、後にその民族学的研究をまとめるほど現地に溶け込んだ。敗戦後は、戦争中に培った現地人脈を活かしてインドネシア独立派との衝突を回避し、独立を助けるために命がけで闘った。総山は連合軍支配下の敗戦日本軍の司令塔を説得し、日本軍渉外部将校としてアチェ人との衝突を回避し、謀略と掠奪、殺戮のデビン事件を和解に導き、インドネシア独立運動を支えたという自負をもって帰国した。日本の無条件降伏という無惨な頚窩を伴ったとはいえ、アジア諸国の欧米からの独立は達成された。欧米列強からアジアを解放するために二〇代のすべてを費やした。復員しても公職追放の憂き目に遭い、さあこれから自分の専門を活かして日本の復興だと大学に戻った矢先、闘病生活を強いられた。しかし病床の総山は自分自身の信念を疑うどころか、一段とその信念を強めた。総山は東京医科歯科大学教授退官後、堰を切ったように太平洋戦争とインドネシア独立にかかわる著作を出版している。歯科の関係者の間で話題にされることはなかったが、それは戦後民主主義に対抗する著作で、欧米列強からのアジアの解放に血と汗を流した当事者として、その存在証明を歴史に書き残しておきたいという使命感に溢れていた。

留学先では、運良く彼の学位論文の英訳が、日本人として戦後初めて「米国歯科医師会雑誌」に掲載されたため、至るところで厚遇され、さらに留学中には精密鋳造に関する研究を「米国補綴歯科学会誌」に発表した。帰国後、有木ネート間接法の用具一式を開発して、間接法インレーの普及に務めるが、総山にとって銅合金問題は、この破竹の勢いで巣s堰生む途上でたまたま蹴飛ばしてしまった小さな石ころに過ぎなかった。

カテゴリー

歯科矯正コラム一覧

- 350年前に作られた300倍の「顕微鏡(けんびきょう)」レーウェンフックの驚くほどシンプルな顕微鏡

- 「軟質 PVC パイプを自分で安全に修理する方法」2026/1/30/カッターで指切らないでね ・・・要注意!

- 「【世界は仮説でできている】科学における仮説とはなにか 仮説が世界を前へと進める | ガリレオX(2019年) 第189回」

- こまったものだ!「長岡署が逮捕した30代男性について、県警は16日、誤認逮捕だったと発表した。」この件の被害者とする女性には「説諭(せつゆ)・指導(しどう)」等はしたのだろうか?

- 「汎神論(はんしんろん)」を検索していたら、凄いサイトに出会いました・・・どうも著者は伏せられています・・・

- 2025/11/15/「靖国合祀問題」も正確に理解すべきだ・・・2017年の「副島・菅野」対談は「真実を抉(えぐ)り出して」いる。「政治運動とは何か」。・・・「革マル」から議員さんとか、各地首長になった人たちが結構おられることの意味も考えなければならない・・・

- 財閥の創業者たちの歴史「三井、住友、その他財閥の創業者たちの歴史 ① 白木屋 三井」

- エルメスのバーキン・・・

- 「AIエーアイ」と称する「高度アルゴリズム」を応用した「高額商品」は「今がバブル」なので数年後には「弾けて、消滅する」と言われています。・・・要注意です。2025/10/18/

- これは簡単で、効果絶大です。「コバエ」対策。最近何故かコバエが増殖中・・・