⑨「七 ゆきづまり」

「七 ゆきづまり

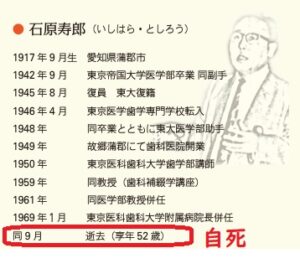

石原は、このころ言いようのない学問的焦燥感を抱えていた。

石原は、咀嚼能力の研究を重ねてきた。補綴治療をする以上、治療結果の評価をしないわけにはいかない。その妥当性を評価し、咀嚼能力が改善されることが、さらにどのような影響を身体に及ぼすのか。どの程度改善すれば、意味があるのか。学問は、そのような広がりをもらなければならない。そうした評価が何らかのかたちで、普遍性につながる。しかし、歯科では、咀嚼能力評価の必要性をだれも理解しない。咀嚼能力が分かったところで、それがどういう意味をもつのか、と言われる。

そのころよく、国電のお茶の水のホームをゆっくりと歩くいし石原の姿が見かけられた。石原には、歩きながら考える癖があった。お茶の水側から聖橋のほうへゆっくりと歩いていたかと思うと、今度は反対にお茶の水橋のほうへ戻ってくる。長いホームを再び聖橋に向かって歩いている。

「患者が満足しているものを、改めて計測して、どうすんです。」

「数字にすることが科学じゃないよ。」

この分野は、治療技術学で、その目的を問わない。自分たちの治療行為の意味を問い直そうとしない。

「歯科という分野は、学問をすることを拒んでいる。」

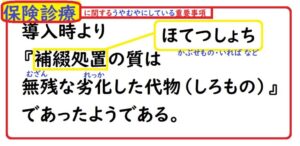

あまりにも冬眠の年月が長すぎたのかもしれない。十九世紀の学問が中心感染説の冬の時代を経て、そのまま二十世紀の半ばにつながっているのだ。歯を保存する治療は、長い眠りから覚めたが、補綴学は技術の体系であって、それに釣り合うような学問の体を成していなかった。

銅合金問題の端緒となった総山の論文「鋳造冠の作り方」が出た昭和三三年の夏、石原は阪大の河村洋二郎(一九五九~八五年大阪大学歯学部教授・口腔生理学)に呼ばれて、初めて体系的に下顎運動について話す機会を得た。阪大歯学会を任された河村が、石原を東京から招いたのである。新しい研究が次々に成果を挙げている保存ではなく、入れ歯屋と揶揄される補綴から若い石原を呼んだのにはそれなりの意図があった。

弓倉繁家によって大阪大学歯学部が設立されたのは昭和二六年、その翌年に医学部から歯学部の講師に転任した河村洋二郎は、この阪大歯学会の翌年、弱冠三八歳にして大阪大学の教授になる。石原も助教授ながら、若くして実質的に教室を任されていた。

河村は、阪大歯学会に石原を招いた意図について「従来歯科学は形態学的な面を中心として・・・、それがため機能的な面が軽視されすぎ、勢い学問的ゆきづまりを招いている感がある」とし、「臨床の問題を例にとってみても、噛めないとか、・・・義歯の具合が悪いとか良いとか、しゃべりにくいとか。患者が訴える問題の多くは機能に関したものでありますし、歯科では患者が死亡することは少ないのですから、・・・生理学を中心とした臨床的討論も必要」と述べている。

これと同時に「大阪というところは東京に較べると学問的刺激が少ないようです。たまには東京の方々に来ていたゞいていろいろと学問的な討論をすることは非常に有意義だ」と挨拶している。ちょっと東京を持ち上げすぎのように思えるが、東海道線初の電車特急「こだま」が東京大阪間を六時間五〇分で走るようになるのはこの年の十一月のことで、七月十二日の阪大歯学会に出るには、前日十一日の朝九時に東京駅を出て夕方の四時半に大阪につく特急「つばめ」を利用しなければならなかった。わずか五年後に新幹線の「ひかり」が四時間、その翌年には三時間一〇分で東京と大阪を結ぶのだから、この時代の世の中の移り変わりの速さは途方もないが、昭和三三年の東京と大阪の距離はまだ遠くのんびりしたものだった。

この「つばめ」には出版社の若い編集者が同行し、この講演の内容は、その年の十二月の雑誌「歯界展望」に「下顎運動の補綴学的な考え方」としてまとめられた。

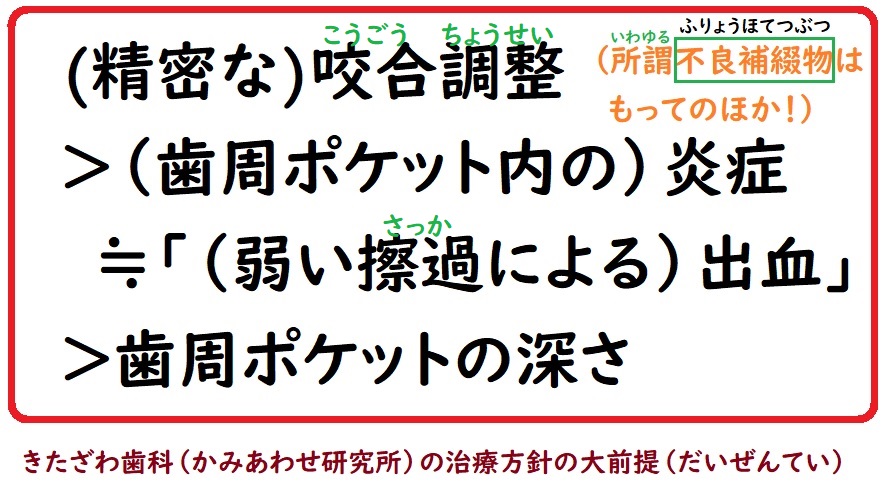

石原寿郎は、没後「咬合学」の権威として歯科医学の歴史に名を残すことになるが、この阪大歯学会の講演をまとめた論文が、歯のある人(有歯顎者)の補綴のために下顎の位置や咬合様式の重要性を論じた「咬合学」の最初の総説となる。ここではまだ、「咬合学」という言葉は使われていないが、「有歯の顎運動は残存歯列自体が下顎の運動を指導し、各個人に応じた一定の運動様式が大体決まっているので、・・・新しく作られる冠、橋義歯は多くの場合既存の歯牙による下顎運動と正しく協調するするものでなければならない」と、すでに後のクラウンブリッジ咬合学の要点となるところを論じている。総義歯の場合は、人工の歯の形によってあごの運動が決まるので、正しいセオリーに従って入れ歯のかみ合わせをつくればよい。これに対して有歯顎者の場合には、各個人の運動様式を知って、それに合わせなければならない。総義歯に機械的な整合性が求められるのに対して、有歯顎では個体に適応することが求められる。

「冠の咬合面は単に模型的、典型的な歯牙形態を再現するだけでは充分な咀嚼機能は発揮できず、・・・機能的な形態を与え下顎の咀嚼運動をマッチするようにしなければならない」

ここで石原は、米国で注目を集めつつあったオーラルリハビリテーションを紹介している。オーラルリハビリテーションとは「有歯顎の咬合関係や上下顎の位置関係が、咬耗や歯周疾患のやめに乱されたとき顎位の恢復とともに全歯列の咬合関係を主として冠、橋義歯で再構成するものである。」ほとことで言えば、全部の歯の人工的な作り直しである。米国の先進的な歯科医師がオーラルリハビリテーションに着手したのは、歯を残して治療することが徐々に広まった大戦後のことである。悪くなった歯を歯内療法や歯周治療で保存し、歯の位置や傾きを矯正処置で修正し、そのうえで従来の部分入れ歯の代わりに、鋳造技術を使った固定式の橋義歯(ブリッジ)を使う。ブリッジの橋脚になる歯は、この当時はすべて歯髄をとって失活歯としていた。この抜髄という処置で、歯根の先に病変ができた。これが病巣感染を引き起こすと疑われたのだが、口内法エックス線写真の精度が上がって、感染源の有無の診査が可能になった。無菌的な根管治療をすれば、病巣感染を招くことがないと理解されるようになり、鋳造冠(クラウン)や固定式の義歯を使ったオーラルリハビリテーションが可能になったのである。

このオーラルリハビリテーションでは、抜歯していればという中心感染説時代の治療法ではなく、歯を保存してクラウンやブリッジを用いることになるのだが、このとき入れ歯の人工歯のかたちを論じていた「咬合」という学問に、大きな飛躍が求められることになった。機械的な整合性から、個体固有の顎運動に対する適応という一八〇度の転換である。

クラウンを橋脚にした金属のブリッジは、歯によって支えられる。歯は線維組織(歯周靱帯)によって骨の中で宙づりにされているのだが、その線維組織には鋭敏な感覚受容器が備わっている。ガラスのように硬い鋭敏な感覚器に支えられているために、歯はからだの中でもずば抜けて感覚が鋭い。このため肉食獣はその牙で子どもを咥え、オスメスが互いに愛を伝えることができのである。

歯を抜いて入れ歯を入れるそれまでの歯科治療に比べると、固定式の補綴は、患者の満足度は高かったが、同時に取り外しのできる入れ歯とは比較にならない厳しい患者の評価に晒されることになったのである。

こうして義歯の咬合ではなく、ヒトの咬合という概念が、クローズアップされるようになるのである。これによって補綴処置の考え方が、歯のないところを人工的に補うだけのものではなく、歯列全体の治療に変わる。すなわちフルマウスの治療の始まりである。

スカイラー(C.H.Schuyler)がオーラルリハビリテーションの例に挙げたのは、酸蝕で歯がすっかり溶けてなくなってしまった人の歯の回復だった。強酸を扱うメッキ工場で働く人は、歯がすっかり溶けてしまうことがあった。一種の労働災害である。この場合に、歯を元どおりの形にするには、あごの位置を先に決めなければならない。

「全部床義歯の場合と同様に上下顎の位置関係の調整と新しい咬合様式の設定とが必要である」

石原のこの総説は、咬合学を予言するとともに、歯を残す時代に興ったオーラルリハビリテーションというヒトの歯の咬合面の再構成について、初めて紹介した記事ともなった。言い換えると、このとき石原は、下顎運動の研究について、固定式補綴物の咬合という臨床目的を明確に意識したはずである。

パンキー(L.D.Pankey)とマン(A.W.Mann)、そして、それと競うようにスチュアート(C.E.Stuart)がオーラルリハビリテーションについてまとまった報告をするのは、ほぼこの二年後のことである。

全部自分の歯だと自慢する人でも、ある程度年を重ねると、金属冠がかぶっている歯があったり、歯周病のために歯が傾いたり、あるいは根の治療をして修復された歯などあって、すべて健康できれいな歯の状態を保っている人は少ない。歯周病のケアが普及していなかったこの時代、何本もの歯を失ったまま放置して、あごの位置がずれてしまった人が多かった。むし歯や歯周病がない場合でも、歯ぎしりで全部の歯がひどく磨耗してしまって、あどの位置が不自然になっている人もいた。歯の根の治療が普及したために、たくさんの金属冠がかぶっている人も多かった。この場合には、全部の歯の根は健全で、歯のかみ合う面が失われている。このように抜歯されずに治療した歯が口の中にたくさん残るようになって初めて、歯のかみ合わせをあごの動きと調和するように回復することが課題になってきた。

歯がそれなりにそろっている人の補綴治療は、治療前のあごの位置を尊重して、それに合わせるのが常だったが、何らかの事情で正常なあごの位置関係がわからなくなっている場合、金属冠やブリッジなどでかみ合わせを回復する際に、まず上下のあごの位置関係を正常な状態にする必要がある。有歯顎者なのに、あごの正しい位置から見直しをする必要があるのだ。

オーダーメイドのスーツであれば、からだに合わせて仮縫いをして仕立てるわけだが、ここで、お客の片方の肩が極端に下がっていたとしたら、その姿勢に合わせて仮縫いをするのではなく、まずお客の姿勢を矯正してからスーツを仕立てる。そういう考え方である。

石原は、翌年「オーラルリハビリテーションとは」と題した短い記事で、訳語はまだ定められていないが、としながら、「有歯顎の全歯列を主として歯冠補綴物及び橋義歯によって再構成し、形態的機能的に正常な新しい咬合状態をつくりあげること」とこれを定義づけている。

オーラルリハビリテーションあるいはほぼ同義で使われるオクルーザルリコンストラクション(咬合面の再構築)という言葉は、創刊間もない「米国補綴歯科学会誌」でたまに見かけるものだった。しかし、それは多様な技術を要し、根管治療や矯正治療については、わずかに理解する歯科医がいるだけの当時の日本では、到底実行可能なものには思われなかった。

このようなオーラルリハビリテーションという考え方は、一九三八年ごろ米国で提唱されたものらしいが、トラブルを起こした歯が保存され、補綴技術も高度になり、とくに精密鋳造技術の完成度が高まったことによって初めて現実味を帯びていた。

では、そのオーラルリハビリテーションの進め方は、どうするのか。

「リハビリテーションはクラウンブリッジの技術及び基礎理論を中軸とし、一方では矯正学に基づく咬合理論と、全部床義歯学に基づく顎位の決定法と咬合平面、咬合彎曲の決定法を参考とし、他方では歯槽膿漏治療法における負担軽減と咬合平衡の理論を加えて総合的に行われる最も複雑高度な補綴法」

歯科に馴染みのない人には、専門用語の羅列のように見えるだろうが、正にそのとおりで、ここで紹介されたオーラルリハビリテーションは歯科の専門各科のデパート、専門各科総動員の治療法なのである。その処置は、ときに補綴前に矯正治療によって適切な歯軸を得ることや、ゴシックアーチや描記法による中心位の判定、いまで言うプロビジョナルデンチャーにあたる咬合是正用の仮義歯の製作、プロビジョナルストレーションといわれる暫間被覆冠など、スカイラーによって提唱され、シュワイツァー(J.M.Schweizer)やチノッティー(W.R.Cinotti)らによって臨床例が示されたものである。当時の日本では、どれひとつとっても簡単にできることではなかった。

石原は、短い紹介文を「リハビリテーションは補綴領域において今後最も研究すべき発展途上の新分野である」と結んでいるが、米国の出版物で臨床術式は紹介されるものの、患者ごとの咬合様式をどのように評価し、どの程度それを修正し、どうなれば適応するものか、なにひとつわかっていなかった。ここでも寿郎は、学問的な焦燥感を強くした。

寿郎は、休みの日には和に誘われるまま、気軽に買い物に付き合うことがあったが、和と歩いているとき、寿郎はいつも考え事をしているので、前を見ているようで見ていない。水たまりは避けないし、うっかりすると歩道の段差につまずき、電柱にぶつかりそうになる。自分ひとりで歩いているときは、そうではなああいのだろうが、和といっしょだと安心して考え事に熱中してしまう。

石原の言葉を使えば、「正しい補綴物をつくろうとすれば、診断の点でも、設計の点でも無限に疑(ママ)が出てきて、教えることもできない。」何もわかっていない。わかっていないことを疑問に思わず、わかった振りをして教える。そのような技術の伝承が歯科治療の体系をつくっているのだ。

石原は、昭和三四年の暮れ、大阪に同行していた雑誌の編集者から、ひとつの企画を持ちかけられた。「基礎と臨床」を対談形式でしたいただけないかという提案である。石原は「形態学ばかりで機能が軽視されとる」という河村の歯切れのいいもの言いに、すこぶる好感をもった。河村は、この歯科の分野にめずらしく、科学的な問題をざっくりと自分の言葉で論じることのできる人だった。

昨年、阪大を訪れたとき、石原は壁にさりげなく掛けられている小磯良平の油絵に、目が吸い寄せられた。その手術着の医師を描いた絵に、すっかり見とれてしまった。大阪帝大教授で心臓外科医の小澤凱夫博士を描いた一枚だった。小澤博士は、後で聞いたところによると河村の恩師で、小磯画伯の娘婿であった。石原は、毎月、画翠(現在のレモン画翠)で「みずゑ」を買って帰るのを愉しみにするほどの洋画好きで、それだけに洋画の好き嫌いははっきりしていた。ゴッホ、ルノアールは何が何でもいいが、ユトリロはダメだと言い切った。白い壁がいや、写真のようなバースがいや、絵に温度がないのがいや、人が人形だよ。好き嫌いを超えて、こういう絵を認めたくないというのだった。画家は目だよ。オペラを批評するときには、「僕は耳人間だからね」と言うくせに、絵を見るときは目だという。石原は、「言葉じゃない。感性だよ」とも言った。当然、小磯良平はいい。河村は、自身油絵をよくした。それも石原が好意をもった理由だったかもしれない。一度ざっくばらんに河村と話がしてみたかった。

「よっしゃ、羽田から発つ前の晩にしようや」

石原が自分から電話すると、二つ返事で決まった。河村は、儀礼的なものの言い方をしない。話が早い。羽田から米国行きの飛行機に乗るために東京で前泊するので、そのときを利用しようやと、トントン拍子に話が決まった。河村は、米国ロックフェラー財団のフェローに選ばれ、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)医学部の客員教授となることが決まったばかりで、その渡米前に会うことになった。

しかし、石原が楽しみにしていたこの対談で、二人の話はひどくすれ違った。

「私はいつも人にいわれるんですが、お前は咀嚼の研究をしているけれども、一体かめる場合と、かめない場合とどれくらいの実際違いがあるのか、それがわからんことには、咀嚼をやってもしょうがないじゃないかと、それをいわれると、まったく私は一言もないわけなんです。・・・そのためにですね。何か歯科というものの根本的な意義に対する懐疑がついてまわるんです。」

「人にいわれる」と言っているが、ここで石原を問い詰めているのは自分自身だろう。いうまでもなく咀嚼能率の研究は、咀嚼の低下がどのような健康上の支障をもたらすか、咀嚼の改善がどのような健康上の利益をもたらすか、その医学的な実証を目的にしているのだが、簡単にきれいな結果は出ない。歯科の人たちはそんなことにはお構いなしだ。表現はナイーブなほどに屈折している。科学者としての高い倫理観をもちながら、青年のように赤裸々に悩みを吐露している。

「歯学の重要性ということを、もっと歯科医も社会も認識しなくてはいけない。非常に功利的ないゝ方のように見えるけれども、決してそうじゃなくて、自分たちのやっていることの意義をはっきり自分で認識する・・・」べきだ。歯科の重要性を社会にもっと理解してもらいたいというのは、多くの歯科医師が言うことだが、石原は、そうは言わない。学問としての歯学の重要性を歯科医も社会も認識しなくてはいけないと言っている。あまりにも歯科医が、自分たちの学問の重みを認識していないと言っているのだ。

石原が歯学の根拠を医学的な文脈に求めようとするのに対して、河村はそもそも歯学のことを念頭においていない。歯学がどうこうということは眼中にない。医学部の生理学から歯学部に横滑りしてきて口腔生理学という新しい講座を担当している少壮の教授だが、まったく背伸びするところがない。

「ものをかんで味わって食事をする、これは、われわれの生きていくうえにおいて、非常に大切なことなんですね。食べるということがわれわれにとっては楽しくいいことになっているわけですね。」

生理学が相手にするのは日々の楽しみだ。河村は、心底楽天的な表情でそう語った。しかし、こう言い切ることは簡単ではない。脳外科医をこころざしながら、口腔生理学という新しい学問分野を世界に先駆けて創始するまでには、人知れぬ苦悶があったことを、河村は後年語っている。医学を語ればこそ、医学部出の若い教授は評価を受ける。この時代に無学な者でも言えることを、平然と言うことは、勇気の要ることだった。現在でも、同じだろう。「医学」を求める石原に対して、河村は「食べるという日常生活の言葉で応えているのだ。石原に向かって、日常生活の楽しみを陰気な医学の話にもっていくのはやめようじゃないか、実体のない抽象的な生命の話に還元してしまうのはもったいないじゃないか、と言っているのである。生命医学が絶対的な時代に、生命医学から距離をおいた自分の科学者としての立ち位置を語っているのである。

後年、咀嚼運動の神経生理機構の解明をはじめ味覚の神経生理など河村が切り拓いた学問分野は広いが、そこでもアミノ酸の味覚受容の解明によって「うまみ(UMAMI)」という五番目の味覚を確立するなど、表現力豊かな言語感覚をもって、普通の生活の身近な楽しみに終生重きをおいた。「UMAMI」は、今でも英語の辞書にも載るほど、国際的な認知を受けている。

しかし、このときの石原に、それを受け容れる余裕はない。

「もちろん、その意義は十分あるわけですけれども、しかし何か私、歯科の学生だとか、それから教室の若い人たちを話していても感ずるのですが、それよりもう少し積極的な切実なものがほしいと思う。食べる楽しみということばかりでなくて、たとえば千葉大学で出された業績のように口の中の状態が悪くて咀嚼できない人に、食道癌が多いというような問題ね・・・ムシ歯でものがかめない人の体重の増加が少ないとか・・・」

ここで石原が医学におもねっているのは、「教室の若い人たち」に対する気持ちの深さ故だろう。博論が仕上がりもしないのに医者になりたいなどと言い出したのは出来の悪い大学院生Kだけだったが、他の優秀な教室員のだれも咀嚼能率の研究を進んで引き継ごうとするものはいなかった。生米をかみつぶして篩にかけるようなことは歯科医師のすべきことではないと言わんばかりの陰口を耳にしたこともある。

「歯科用ユニットは、いわば手術台ですよ。そこで生米を食わすんだからね。」

あからさまに医者になりたいと言い出したのはKだけだが、若い人の中にどこか医学と比べて歯学を軽んじる空気を、常日頃から感じていた。「もう少し積極的な切実なものが欲しい」と自分で話しながら、切実なものがあるから医療として確立しているのだ、どこかおかしな理屈だということは感じていたが、そう感じながらも本気で「教室の若い人たち」の研究の動機づけとなる医学的な意義を探し求めていた。石原自身がそうであるように、歯科の臨床では、自分の手を動かしてかめなかった人に喜んでもらうというような心持ちを味わうことができるのだが、この喜びを教室員と共有することは難しかった。手仕事の医療の喜びは、各人の気持ちのもちようであって、教育できるものではなかった。医学的な文脈に翻訳できるような根拠を求めなければならないのだった。

一方は、歯科が癌にかかわることを期待して語り、他方はおいしいことが一番やと言う。誌上に文章化する際にほぼ標準語に変わっているが、元のやりとりには文章以上の落差があったに違いない。河村の軽さを楽しむところが、いかにも科学者らしい。河村には、元々、会話のテンポのよさを楽しむところがあるが、それに対して石原が熱を込めて、しかも訥々と語るので、余計に二人の話がかみ合わない。

おいしく食べることや、自然に微笑むことや、おしゃべりをすることを大事にしない歯学というものがあるとしても、そんなもん、ナンボノモンや。ここまで深刻な歯学者らしい歯学者の悩みに、さすがの河村も返答に窮してしまう。

「やはり、生理学の立場で、生理学わしがやっているんだと、何も歯科学のために生理学をやってるんじゃないと、これはいろいろな人があっていゝわけなんですけれども・・・。」

河村は、もうこう言う以外にない。

対談が進むにつれ、石原自身も自分が焦燥感に駆られて前のめりに話していることに居心地の悪さを感じていた。根拠もなく「歯科は命を救うことができる」と語ることが「命」を抽象的な空虚な概念に貶めてしまう。石原は、話している自分に嫌悪すら感じた。

人にとって食べることよりも切実なことなど、そうそうないのだが、ここで石原が「切実なものがほしい」と言うのは、もっと重大なこと、言い換えると医学的なエピソードが欲しいという意味に他ならなかった。

「養老院に行って、全然義歯を入れていない人たちの健康状態を調べると何ら正常と変わらないという結果が出る。・・・ことが複雑だから、そう簡単にはいかぬにしても、一歩でも直接的な関係というものが見出せていけると思うんですよ。そういう点が歯科ではやられていないのは遺憾ですね。」

話しながら、自分の言葉が嫌だった。「直接的な関係」とは、歯科の治療と医学的な指標との直接的な因果関係のことである。たしかに歯科では、不思議なことに、だれもが全身状態との直接的な因果関係を強く求めながら、だれもそのような研究をしてこなかった。それどころか石原の咀嚼能率の研究の意味を理解する者も少なかった。咀嚼の研究がなければ、咀嚼の改善は評価できない、咀嚼の改善が評価できなければ、咀嚼の改善が患者の健康にどのような結果を招くのか、それを立証することもできない。

歯科の治療学は、治療技術学にとどまっている。半世紀の長い冬眠の前の十九世紀であれば、それでよかった。しかし二〇世紀半ばの学問が、それでいいはずはない。

「現代の補綴学は、ちょっとさしさわりのあるいい方かもしれませんが、非常に古い学問であっても、テクニックの面が非常に広い範囲を占めていて、治療方針、臨床術式に実証的根拠が少なく、経験的なものが多い。・・・科学的な考え方の上では、やはり証明されていない点が多いといえます。したがって正しい補綴物をつくろうとすれば、診断の点でも、設計の点でも無限に疑(ママ)が出てきて、わけがわからなくなってくるし、教えることもできない。それでも何とかやって行かなくてはならない。」

この対談の翌月、日米安保条約が衆議院で強行採決され、安保改定は国論を二分する騒ぎになった。

朝食のテーブルで開いた新聞に、一人の大学教授は強行採決に抗議して大学を辞めたことが報じられてた。寿郎の脳裏には、大向こうから見る歌舞伎の舞台の光景がよぎった。見栄を切った絶妙の間で、成田屋と掛け声が入った。

「岸さんって、ちょっとひどいんじゃありません。」

和の声で、フト我に返ると、寿郎は深く考えずに思いついたそのままの言葉で返事をした。

「あれはね、團十郎なんだよ。」

歌舞伎の通である寿郎が團十郎と呼ぶのは七代目市川團十郎である。その後、どういう話だったか定かではないが、岸信介は戦犯も戦犯、東条内閣の商工大臣で、A級戦犯被疑者だったのが、追放解除からたちまち保守合同で幹事長になると、あれよあれよで総理大臣、そしてこの強行採決だ。

「悪役というのはね、もう完全に演技なんだ。團十郎を襲名した以上は、暴れる、怪我する、スキャンダルを起こす。團十郎も蟄居謹慎になるのさ。」

そう言いながら、連日の国会前の騒ぎを思った。学生たちはいい。そうは言えないが、正直、うらやましいと思った。

石原は、「何かと歯科というものの根本的な意義に対する懐疑がついてまわる」と、語っていた。世の中の大きな変化を感じるたびに、この思いは強くなった。石原が、短い研究生活を自らの手で閉じるまで、残すところ、わずか九年あまりである。

安保改定の自然成立後、きな臭さの残る岸内閣が総辞職してできた池田内閣が所得倍増をスローガンとし、「月給二倍論」を唱える。いかにもキャッチーな表現である。実際この後七年間で一人当たり実質国民所得は二倍増をなるのであるが、このものがたりも、ここを区切りに現在と地続きになる。

」

カテゴリー

歯科矯正コラム一覧

- 簡単な・身近な・「物理学(ぶつりがく)」「相対運動(そうたいうんどう)」は面白い・・・+80kmー80km=0km

- 「岩国市水道局で水を使っていないのに、 水道メーターの数値が上がると言う事件が起きました。」水道メーターの不正もある様だ・・・職人(しょくにん)さんの手間賃(てまちん)が爆上(ばくあ)がりしている、ので要注意・

- 不思議なオロイド・・・知っていましたか?・・・重力(じゅうりょく)を弄(もてあそ)ぶ・・・イーロン・マスクはニコラ・テスラの信奉者(しんぽうしゃ)です

- 本物の職人さんの「神業(かみわざ)」はやっぱりスゲエ・・・!(学校で教える「常識(じょうしき)」なんて飛び越えろ!)

- 350年前に作られた300倍の「顕微鏡(けんびきょう)」レーウェンフックの驚くほどシンプルな顕微鏡

- 「軟質 PVC パイプを自分で安全に修理する方法」2026/1/30/カッターで指切らないでね ・・・要注意!

- 「【世界は仮説でできている】科学における仮説とはなにか 仮説が世界を前へと進める | ガリレオX(2019年) 第189回」

- こまったものだ!「長岡署が逮捕した30代男性について、県警は16日、誤認逮捕だったと発表した。」この件の被害者とする女性には「説諭(せつゆ)・指導(しどう)」等はしたのだろうか?

- 「汎神論(はんしんろん)」を検索していたら、凄いサイトに出会いました・・・どうも著者は伏せられています・・・

- 2025/11/15/「靖国合祀問題」も正確に理解すべきだ・・・2017年の「副島・菅野」対談は「真実を抉(えぐ)り出して」いる。「政治運動とは何か」。・・・「革マル」から議員さんとか、各地首長になった人たちが結構おられることの意味も考えなければならない・・・