⑫「十 運動軸(うんどうじく)」・・・「手仕事の医療」(てしごと の いりょう)

「

十 運動軸

「で、どうやってそのヒンジアキシスを求めるんですか」

「パボーネのスライドにあったでしょ。」

山下は、得意気だった。人のからだの仕組みからシュミレーション装置をつくるのではなく、シュミレーション装置に合わせて補綴処置をしようとすることにナソロジーの本質があると山下は言う。机の上から新しいジェービーディーをもってきて、写真を示した。ルシア(V.O.Lucia)の論文だった。

「コンパスで紙の上に円弧を描くとき、中心の針は動かないでしょ。」

「そりゃ、針が動いたら円になりませんよ」

「反対に、円弧を描いて針が動かなければ、そこが円の中心です。これを実際のあごでもやるわけです。一種のフェイスボウですが、これを下顎の前歯部に固定します。そうして患者のあごを開閉口させる。このときに口を開けるとあごが前に出てくる人がいるので、出て来ないように保持して開閉口させます。フェイスボウの最後方に左右には針がついていますから、この針が回転中心になる、つまり動かない位置を探すんです。」

フェイスボウは、それまではあごの奥行きを測るだけの装置だったが、一方を下の歯に固定してあごを動かす。当然、耳のそばの針も動くのだが、その針が動かない点を見つける。

「おそらく本当のところは、見つけるというより確認でしょう。」

山下は、シニカルだった。石原教授が言うことに、どこかシニカルなニュアンスを加える。

あごを後方に押しつけてヒンジアキシスを見つける。実際には、針はいつまでも一点にまとまらないのだが、うまく下顎を誘導すれば、つまり後ろに押しつけて開閉口させれば、ヒンジアキシスが見つかる。後にこの器具はヒンジロケーターとなる。

コーエン(R.Cohen)が考案したというチンキャップと太いゴムバンドからなる訓練器具の写真を、石原が山下たちに見せたことがある。

「これで訓練するようです。これで五~六分練習させるとターミナルヒンジが採れるようです。面白いですね。」

その訓練の考え方に、感心しているような口ぶりだった。太いゴムバンドであごを思い切り後方に押しつけて蝶番開閉の訓練をする。その運動が上手にできるように訓練してからターミナルヒンジアキシスを求めるのだという。山下には、ヒンジアキシスを見つけるというより、どう見ても人間をヒンジアキシスに押し込める拷問のように見えた。写真の男は、拷問を受けているにしては不似合いも笑っていた。フト、山下はその写真の男が、あごをゴムバンドで後ろに強く引っ張られながら、フェイスボウを咥えさせられて無理に口を開けているために、口角が上に引かれて、一見笑っているように見えることに気づいた。

「従来から上顎に対する下顎の水平的に正しい位置は中心位centric relationとして定義され、・・・・・・これは周知の如く下顎が緊張することなく自由に側方に運動しうる範囲で顆頭が最も後ろに退いた位置」と、されてきた。「グナソロジー学派」は、これを補綴物製作上の便宜から単純に「最も後ろに退いた位置」にしたに過ぎない。

「蝶番理論は、咬合器の開閉軸に対する上顎模型の正確な位置づけを臨床技術化しているだけであって、下顎は簡単なバイトによって位置決定をしているの過ぎない」

あごを後ろに強く押しつけると、当たり前のことだがあごを開閉しても前後関係が変化しない。その位置で少し口を開けて柔らかくしたワックスをかませて上下の歯の関係をかたどるか、蝶番運動だから少し口を開けても狂わない。そのかみ痕のついたワックスをガイドにして模型を咬合器に付ける。その位置は原理的に中心位である。その正しいあごの位置を咬合器に移し替えれば、咬合器の上でつくった上下の歯が、口の中でもうまくかみ合う。なんだか狐にtままれたような解説である。

「蝶番運動軸と咬合器の開閉運動軸を一致させておけば、咬合器上で咬合の高さを変えても中心位に狂いが起こらぬという臨床上の利点がある」

蝶番運動を確認したら、針の先の皮膚にワンポイントのタトゥーを入れる。タトゥーを入れたら、ヒンジアキシス探しを毎回やる必要はない。ヒンジアキシスは生涯不変である。そういう仮説が信じられていた。

蝶番軸の仮説を基準に使って上下のあごの関係を咬合器に移し替えるところは実用的だが、それが適切な位置がどうかは、むしろ議論のあるところだろう。補綴の専門家の間でも、この中心位の考え方は、何がなんだか、さっぱり分からないというのが正直なところのようだった。

石原は、下顎運動研究の第一人者と目されていたために、補綴学の先輩から、いろいろと尋ねられるのだが、「グナソロジー」なるものを説明しようにも入れ歯の製作方法ではないのだから、共通の言葉がない。

「いや、下顎運動の理解としてはギージーを一歩も出ないんですよ」と言うと皆安心した。

たしかにナソロジーの主張を下顎運動として考えると難しいが、臨床テクニックとして使えるところを使えばよい。山下は、山田に教えながら、自分の考えが整理されていくことを幾度となく経験した。

「患者ごとに厳密に、ヒンジアキシスのポイントを見つけるわけです。ナソロジーには、下顎運動理論はないんです。患者ごとに厳密に測定して、それを咬合器に反映するところが肝ですね。」

これはあごの横の動き、側方運動のことをいっている。咀嚼のときにあごは横に動くが、ギージーの軸学説はあごを横に動かすときの回転軸を左右の関節の後ろに想定して、それをもとに上下の人工の歯がどのように接するかを理論づけ、人工的な歯のかたちを確立した。しかし歯に固定する補綴物では、咬合器上にあごの動きを再現して、そこで補綴物をつくりたい。ドイツのフィッシャー(R.Fischer)が、下顎の開閉は蝶番運動軸、横の動きは蝶番運動軸を横に回転させる軸を左右の関節の後ろに想定した理論を発表し、患者ごとに関節と歯列の位置関係に応じて咬合器を調整する考え方を発表した。これがその後の、調節性咬合器というものを生んだのだが、マッカラムはほぼ同じ時代に、蝶番運動軸を提唱したものの、あごの横の動きに関する運動理論を考えなかった。ナソロジーのグループは、運動理論は考えずに、あごの横の動きを咬合器に反映させる装置を考案した。ナソロジーのユニークさは、理論ではなく装置にあった。

山田は、別の写真を探して山下に示した。

「これも同じような装置ですが、描記板がたくさんありますね。別の目的に使うのですか。」

山田はもちろん、山下も実物に触ったことはもちろん見たこともなかった。当時のわが国の研究者にとっては、米国から船便で送られてくる雑誌がほとんど唯一の米国の補綴学の情報源だった。

下顎の横の動きを咬合器上に再現するためにスチュアートは、ヒンジアキシスを求めるときよりも格段に複雑なフェイスボウを考案した。この装置は上あごのフェイスボウに針を固定して、下顎の歯に固定したフェイスボウを六枚の描記板に付けて、その動きがあごの動きを記録するという仕組みである。

論文中の小さな写真では、何がどうなっているのか、想像がつかないほど複雑にみえた。何のための装置なのか、皆目理解できなかった山下は、思い切って石原に尋ねた。

「顆路、とくに側方顆路を記録する装置ですよ。原理はゴシックアーチを同じですが、顆路を記録するために口腔外に描記板を置いたわけですね。」

石原教授の説明は、いつも簡明で筋が通っていた。

ゴシックアーチを描かせる原理と同じだが、上あごと下あごの装置は針ではなくボールベアリングで接していて、描記板はすべて口の外に設定されている。あご全体の動きだけではなく、顆頭点の動きを記録することが特徴だ。水平的なあごの動きを口の先の描記板に、顆頭点の動きを耳の横の描記板に記録する。この装置は形状からパントグラフと呼ばれたが、この装置で記録した患者の関節とあごの動きを咬合器上に再現する。そのために両側の顆路を患者ごとに調整できる咬合器(全調節性咬合器と呼ばれた)が考案された。

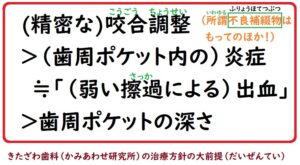

補綴に利用するあごの関節の動きを顆路というが、そのうち関節の前後に動くときの傾きが入れ歯をつくるために重要で、これを矢状顆路角という。動きの前後でワックスをかませることによって顆路角を知ることはできるが、前後左右に動かしたときの関節の動きを正確に知ることはできなかった。入れ歯づくりでは、必要がなかったのだが、歯に固定する大きな補綴物をつくろうとすると、関節の精密な測定が必要になってくると考えられた。

元来、補綴学というのは入れ歯の学問だが、これが「入れ歯学」ではなく、あごや筋肉を含む「ナソロジー」になるという。これはなるほど進歩というものだろう。いくらか複雑な装置を必要とするのは、むしろ当然のことのように思われた。

この種の装置が、実際に日本にもたらされるのは昭和40年代であるが、だれもが複雑な装置に歯科医療の進歩を実感した。技術の進歩が日常生活を変えたという意味で、この昭和四〇年前後の数年ほど急激な変化がもたらされた時代はかつてなかった。ソ連のガガーリンが人類初の宇宙飛行に成功して帰還したのは昭和三六年の四月、昭和三三年に一六%だったテレビの普及率は、翌年四月の皇太子様ご成婚を契機に急上昇し、昭和三八年には九一%となった。富士重工は昭和三三年にすばる360を発売し、トヨタ自動車は昭和三六年に小型大衆車パプリカを発売した。いずれも爆発的な人気を博した。この時期、サラリーマンはボーナスの度に、テレビ、冷蔵庫、洗濯機を次々に家電製品を買いそろえた。

歯科医療の診療現場にも、機械化の波が押し寄せた。歯科用機械メーカーの吉田製作所は昭和三三年代に世界の先駆けを競うようにエアタービンハンドピースを開発したが、昭和三〇年代後半に、これが爆発的に拡がった。森田製作所は昭和三八年に診療用チェアをベッド状にした水平診療を提案する診療ユニット「スペースライン」を売り出した。ビーチのアイデアを実現したものだった。

ナソロジーは、歯だけを治療していた歯医者が、あごお関節や咀嚼筋を含めた機能を診る医者になろうとする学問運動だった。そこで使った蝶番運動軸理論になんんら新味も独創性もなかったが、この最終蝶番軸の臨床技術は、教科書にも紹介されるようになって米国の補綴分野で受け容れなれるものとなった。ナソロジーの蝶番理論は、大戦後十五年を経て米国の補綴学界で広く地歩を固めつつあった。しかし、石原は、あごを後ろに押しつけて得た点を基準点とするという蝶番理論の独自性が受け容れられたことは考えなかった。石原は、蝶番運動理論について「むしろ古く広く行きわたった考え方として常識的に漠然と容認しているように思われる」と受けとめた。そもそも咬合器の関節部は、十九世紀末からずっと蝶番式なのだから、下顎に蝶番軸があるというのは、昔からの素朴なイメージだった。

しかし実証的な研究者は、蝶番軸理論にノーを突きつけていた。

「積極的に下顎運動を研究している人達によって実験的に根拠のある反対意見が出されているのでは非常に興味深い」

第一に左右の関節は高さも前後の位置も左右でずれているので、左右の関節の軸は一本にならない。次に蝶番軸を実測すると実測のたびに位置が変わった、さらに多くの人は、わずかに口を開いただけであごが前にずれるので、口の中に固定用の副木を入れた時点で最後方の蝶番軸ではなくなってしまう。

ただ石原は他の補綴学者とは違うところを見ていた。

「では、本来の蝶番運動軸は存在しないかというと、我々はそうは考えない。」

下顎運動の研究から考えれば、「グナソロジー」から新しく得られるものはほとんどない。しかし、ややひねくれた言い方になるが、蝶番運動軸理論にはただひとつ従来にない考え方がある。蝶番運動というのは、顆頭の運動を前後的な滑走運動と開閉の回転運動に分解できるものと考えるのだが、「グナソロジーの蝶番運動軸」は、漠然と顆頭の運動をとらえるのではなく、下顎の関節の動きを顆頭上のあるひとつの点で表現できるという仮説なのである。従来の蝶番軸は、顆頭のどこでもいいかの点であって、それが回転軸となる。つまり任意の点の話だった。これが「グナソロジー」では、特別の軸があると考える。

従来、「漠然と顆頭といわれていたものを、一つの機能的な意味をもった特定点に考えを収斂させていき、測定と解析をより正確化、明確化させた。」この点には「大いに敬意を表したい。」臨床術式としては、「グナソロジー」が見出したとされる特定点は、下顎運動の軸としては破綻しているのだが、特定点があるとした仮説そのものは魅力的だ。「グナソロジー」において注目すべきところは、この「特定点」だと、石原は考えた。

すでに佐久間の研究で、「顆頭付近の点は大体1~2mmの巾をもった顆路様の運動範囲内におさまることがあきらかになった。」顆路様とは、その特定点の動く路、すなわち咬合器の顆頭間軸が動く軌跡に似たという意味だ。この軌跡について「この際問題となるのは顆頭上の一特定点、つまり蝶番運動軸においてこれが一つの巾のない曲線に収斂するか否かである。」

驚いたことに、石原はナソロジーを初めて紹介するその時に、その中心原理である最終蝶番軸仮説を批判し、のちに全運動軸と呼ぶことになる運動軸を見出すことを予言しているのである。

「顆頭上の一つの特定点があり、その点は、理想的な矢状面内運動では、すべての運動範囲に対して曲線として対応し、立体的なすべての運動範囲に対しては、ひとつの曲面として対応する。」

「グナソロジー」の言う最終蝶番軸は、動かぬ軸であって下顎運動にはかかわらない。しかし、このような特定点があるなら、「我々は下顎の顆頭の運動をこの点の運動で代表させることが出来、下顎運動様式の再現と解析が可能となる。」

「我々は以上の仮説を立て、・・・実測によって確かめるべく研究を進めている。蝶番軸の真の解決はこの道によって行うほかないと思う。」

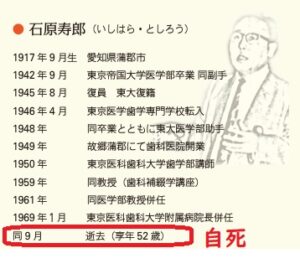

この特異点を、石原教室の大石忠雄が新鮮屍体の解剖所見から見出し「顆頭安定位」と名付けるのが昭和四二年、河野正司(一九九三~二〇〇八年新潟大学教授、副学長)が、実測によってこの軸を見出し「全運動軸(キネマティックアキシス)」と名付けるのはこの仮説から約五年を経た昭和四三年のことである。

ちょうどスロープを丸太が転がるように、回転しながら前下方に曲面を描いて滑り降りてくる軸がある。顆頭内にあるその軸を見つければ下顎運動の解析は一気に可能になる。しかし、顆頭と呼んでいる下顎の関節部は、拳骨のような形をしていて、内向きに傾いている。高さも前後の位置も、左右対称ではない。丸太がスロープを回転して転がり落ちるときに丸太が跳ね回って軸を成さないならば、もう再現も解析もできない。「グナソロジー」は、いったん丸太が一番奥まったところできれいに回転すれば、あとはその軸を信じて疑わないのだが、ほんとうは、あごを横に動かし、前に動かすときにどういう歯の形態と接触にすれば関節に矛盾しないかということが分からなかった。それがもっとも重要な問いだったはずだが、「グナソロジー」はその問いには答えをもたない。

ギージーはかつて関節のしかるべき点の開閉・前後運動時の軌跡を「顆路」と呼んで重視した。その彎曲形態や傾斜度が繰り返し研究されたが、関節の解剖学的形態や生物学的な見方が拡がるにつれてギージーの機械仕掛けのような下顎運動の考え方は軽視され、「下顎運動に対する我々の考え方を曖昧化し、不可知なものにし、・・・我々は下顎関節をただ漠然と何等かゆうずう性のあるものとのみ考え」るようになってしまった。

しかし下顎運動の学説史、すなわち咬合器の機能を歴史的に考察すると、「グナソロジー」は、ギージーに及ばないのである。

石原は、学部の学生相手の講義でも、自分の研究の関心事をまるで研究仲間に話すように熱を込めて話した。

「昨日、実験していましたらね、ワックスバイトをかませましたら、三人に一人はわずかに前方位になるんですよ。最後方位に引っ張って訓練してから採るんですが、そのままかんでもらうと前に出ます。まあ、数を見ていませんから大きなことは言えませんが、ターミナルヒンジアキシスというのはなかなか難しそうですね」

石原の講義は、自分のいま現在の問題意識をそのまま学生たちと共有しようとする現在進行形の講義だった。

「開口時に移動しながら回転する軸があるかどうか、それを想像で議論していてはいけない。あるとするなら、見つかるはずです。今、この特定点を見つけようと研究しているわけです。」

石原は、学生に対しても教室員に対するのとまったく同じように接した。学部生の講義でも、教えるというよりは、いっしょに考えるという態度で、学生にはすこぶる人気があった。

「教育というのはね、ちょっと油断すると権力になってしまう。考え方を強制することがある。」

教壇に立つ教室員に、こう注意した。

その魅力的な講義に憧れて入局する者もいた。後に移動と回転に分解できる顆頭上の特定点すなわち全運動軸を見出した河野は、当時歯学部の学生時代の石原の講義に強く惹かれた一人である。

「いいですか諸君、口腔内の支台歯に適合するクラウンが鋳造法によって製作できるようになった。これからは対合歯と咬合をどのように作るか、・・・それには下顎運動の研究が必要です。」

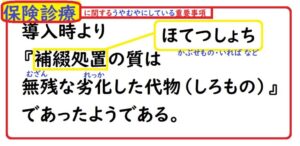

河野ら学生に向かってこう語ったのは昭和三七~三八年ごろと思われるが、この言葉とは裏腹に、下顎運動の研究は一時休止し、鋳造冠の普及のために東奔西走することになる。保険診療の拡大によってクラウンの処置が増え、当然のようにバンド冠の処置が増えるとともに歯ぐきに接する部分の適合不良が当たり前になり、バンド冠に由来する歯周病が看過しがたい状況になっていた。容易に適合が得られる鋳造冠の臨床手法を開発することこそが喫緊の課題であった。これに銅合金問題が加わって、教室内の研究は、補綴技術に傾いた。クラウンブリッジ学の鳥瞰図を描いて、歯冠補綴物を外側と内側に分けるという石原の説明に従えば、歯冠補綴物の内側に軸足を置いたのである。

ドルの持ち出し制限が緩和されると、若者が続々と羽田からアメリカじ飛び立った。後にナソロジーの紹介者となる保母須弥也が、日大歯学部を卒業して渡米したのは昭和三六年、この年の夏にフェアバンクスで開かれたアラスカ歯科医師会年次総会には、清藤堯士、舘野常司らが出かけて、トーマス(P.K.Thomas)のワクシングテクニックを学んでいる。また金属焼付ポーセレン冠の開発に従事して世界的な成功を収めることになる歯科技工士桑田正博が愛歯技工士養成所から米国に単身派遣されたのは昭和三七年、同年、東京歯科大の若い医局員で私的に実験用の犬を飼育してインプラントの実験をしていた懸田利孝(一九七二年日本歯科インプラント学会設立に尽力し、復会長)も、欧米各国を廻るインプラント研究旅行に出ている。昭和三九年、東京オリンピックの年の春、ようやく日本人の海外渡航が完全自由化されるが、その後の海外渡航事情は天と地ほどに変わるのである。

渡米した桑田正博は、偶然に金属焼付ポーセレンの開発者キャッツ博士(S.Katz)に出会って、真空焼成金属焼付ポーセレンの開発改良研究に参加することになった。自分の足で歩いてさまざまな長石を探し、自分で調合し、繰り返し自分で焼いて試し、実用に足る金属焼付ポーセレン冠(桑田自身は一貫してセラモメタルクラウンと表記している)の製作法を確立した。

焼付ポーセレンを知り尽くした歯科技工士として桑田は一躍、時代の寵児となり、一九六四年(昭和三九)には米国各地で、翌年にはスウェーデン歯科医師会(Swedish Dental Society)の招待をきっかけにして欧州各地を講演に呼ばれて廻った。

金属焼付ポーセレンクラウンとは、精密鋳造でつくったクラウンの表面に、陶材を盛って再度焼成する。伝統工芸の七宝焼と同じ要領であるが、これに色を付けてさらに焼いて、エナメル質の透き通った白い歯と区別がつかないクラウンをつくる。精密鋳造だけでも精度要求に応えることには高度なテクニックを要するが、そこにセラミックを焼き付けて自然な外観をつくるのである。

歯科技工士という職業は、この後ほぼ四〇年間にわたって、この金属焼付ポーセレンクラウンのアーティスト、すなわちセラミストとして華々しい活躍の舞台を得るが、セラミストという専門職は、桑田に始まると言っても過言ではない。陶材器の本場日本から来た技術者というイメージも多分に幸いした。さらに、国家資格としての歯科技工士という他の国に先んじて日本が整備した資格制度も桑田の立場を利した。そして何よりも、そのテクニックの蓄積がものを言った。

一九六五年二月にシカゴのヒルトンホテルで開かれたミッドウインターミーティング一〇〇年祭では、別室で実演解説する桑田の手元のクローズアップをメイン会場の数台のテレビに中継するという目新しい手法で耳目を集めた。米国インディアナ大学の大学院を終えて、そのまま講師をしていた保母須弥也は、日大の同輩小山正宏とともに講演会場を訪れ、日本人のそれも若い歯科技工士が、ひとり米国の聴衆の注目を集めていることに我が目を疑ったのである。

保母は、帰国するとすぐに北正朋を中心とする福岡の歯科医療管理学会の十人足らずの集まりに呼ばれて焼付けポーセレンを紹介する講演を行った。ポーセレン焼成炉の販売を手がける東京歯科産業がこれに注目し、すぐに東京で大々的な講演会を開催したのだが、この講演会が衝撃的な評判を呼んだ。キャッツとインディア大学のジョンストン教授(J.F.Johnston)とコネチカット大学のマンフォード助教授(G.Mumford)は、緊密に情報を交換しあう関係にあり、保母もまた留学先で間近に金属焼付ポーセレンの臨床研究を見る機会があった。ポーセレンに高い関心をもっていた保母は急いだ。帰国後間もない六月に、すばり『金属焼付ポーセレン』という書籍を出版した。本文わずか八五ページ、その半分は作業ステップの写真という簡単なものではあるが、おそらく世界で始めての金属焼付ポーセレンに関する成書である。大学院を出てから一年足らず、帰国後四ヵ月足らずの早業だった。

米国において焼付ポーセレン用の白金系のメタルが商品化されたのは、これを遡る七年ほど前一九五八年ごろだが、普及は早かった。保母は、「一九六二年頃の調査ではすでに歯冠補綴物の1/3を金属焼付ポーセレンが占める」と書いているが、同じところで「実際に患者の口腔に装着できるような段階に達したのが、最近の4年間であるという」とも書いている。額面どおりに読めば、最初に臨床老いようされてからわずか一年で歯冠補綴物の1/3を占めるまでに普及したことになる。いくらなんでも、これは大げさだろうが、急速に普及していたことは間違いない。ただし、品質は粗悪で、依然としてピンレッジと呼ぶ針状の金属突起で陶材を留めるテクニックとどっちを選ぶかという程度のもので、そこに桑田の開発した真空焼成法が注目される理由があった。

翌昭和四一年には野心あふれる開業医が保母の周りに集まって保母研修同好会が発足する。村岡博、大矢政男、大津晴弘を中心に、そこに矢澤一浩、佐藤文悟、成島盈治、市川公らが加わって核になったこの同好会が、ナソロジーの日本上陸の橋頭堡となるのである。

欧州をまわった昭和四〇年の年末に、桑田は一時帰国したが、それを聞きつけて、いの一番に桑田に連絡したのは石原だった。

石原の関心は金属焼付ポーセレンではなかった。金属焼付ポーセレンの開発をきっかけに、桑田はスカイラー、ストラバーグ(G.Straussberg)、ワーグマン(S.S.Wagman)など名だたる補綴専門医と極めて親しく議論する関係にあった。いずれもナソロジーとはグループが違うが、同様に咬合(osslution)という概念を重視する補綴線も二である。しかも桑田は、北欧の補綴関係者とも親交をもっていた。

しかし、帰国した桑田は、思いがけず居心地の悪い日々を送ることになる。愛歯技工士養成所創設者の鹿毛俊吾(一八二四年に後に愛歯技工専門学校となる歯科技工士養成所を世界に先駆けて設立した歯科医師)の庇護と援助を受けて渡米し、苦労の末、一躍スターとなって、故郷に錦を飾るつもりで帰国した桑田を待っていたのは、「出るな、語るな」と、強く自重を求める学校からの圧力だった。米国とはまるで勝手が違った。著名なドクター・スカイラーでさえ、ディスカッションとなるとまだ若く英語の上手くない桑田に向かって質問をした。桑田も、臆することなく、それに応じた。肌の色が違っても、専門知識を共有する者同士、お互いに敬意をもって話し合うことができた。日本では、そういう態度は思い上がりだと言われる。大学も出ていない一介の若い歯科技工士が歯科医師に講演すること自体が出過ぎたことだと、学校関係者は一様に桑田が人前で話すことを諫めた。帰国してからというもの、日々周囲からの重苦しい圧力を感じることになった。

石原は、桑田が帰国してしばらくすると、是非教室に寄ってくれないかと声をかけた。教室員の前で、フリーディスカッションをするつもりだったのである。しかし、運が悪かった。その日は、スタートしたばかりの月に一度の桑田を囲む歯科技工士の勉強会が予定されていた。恐縮した桑田が、それを理由に断ると、石原はしばらく考えて、そこに自分たちも参加させてもらえないかと申し出た。桑田は、石原のやや朴訥で丁寧な申し出に深い感動を覚えた。こうして歯科技工士の私的な十人ばかりの勉強会に石原教授以下、末次、田端、藍ら東京医科歯科大学の教室員の参加が実現したのだった。帰国以来、鬱々と日を送っていた桑田にとって、これほど感動的な出来事はなかった。

この歯科技工士のグループは、昭和四一年に目黒の杉野講堂で桑田帰朝後初の講演会を開催し、その一、〇〇〇を超える集客に注目した歯科器械輸入商社・白水貿易が名古屋と大阪で桑田の講演会を催し、大きな反響を呼ぶものの、桑田は自分の活躍の場はこの国にはないと、失意のうちに米国に戻るのである。その年、ストラスバーグおよびキャッツと共著の金属焼付ポーセレンの設計デザインに関する論文を米国の歯科補綴学会誌に発表する。米国に戻る桑田に対して、石原は「帰国したら医科歯科大学の教壇に立ってもらいたい」と申し出たが、石原に残された時間は短く、その機会はめぐってこない。」

つづく・・・・

カテゴリー

歯科矯正コラム一覧

- 簡単な・身近な・「物理学(ぶつりがく)」「相対運動(そうたいうんどう)」は面白い・・・+80kmー80km=0km

- 「岩国市水道局で水を使っていないのに、 水道メーターの数値が上がると言う事件が起きました。」水道メーターの不正もある様だ・・・職人(しょくにん)さんの手間賃(てまちん)が爆上(ばくあ)がりしている、ので要注意・

- 不思議なオロイド・・・知っていましたか?・・・重力(じゅうりょく)を弄(もてあそ)ぶ・・・イーロン・マスクはニコラ・テスラの信奉者(しんぽうしゃ)です

- 本物の職人さんの「神業(かみわざ)」はやっぱりスゲエ・・・!(学校で教える「常識(じょうしき)」なんて飛び越えろ!)

- 350年前に作られた300倍の「顕微鏡(けんびきょう)」レーウェンフックの驚くほどシンプルな顕微鏡

- 「軟質 PVC パイプを自分で安全に修理する方法」2026/1/30/カッターで指切らないでね ・・・要注意!

- 「【世界は仮説でできている】科学における仮説とはなにか 仮説が世界を前へと進める | ガリレオX(2019年) 第189回」

- こまったものだ!「長岡署が逮捕した30代男性について、県警は16日、誤認逮捕だったと発表した。」この件の被害者とする女性には「説諭(せつゆ)・指導(しどう)」等はしたのだろうか?

- 「汎神論(はんしんろん)」を検索していたら、凄いサイトに出会いました・・・どうも著者は伏せられています・・・

- 2025/11/15/「靖国合祀問題」も正確に理解すべきだ・・・2017年の「副島・菅野」対談は「真実を抉(えぐ)り出して」いる。「政治運動とは何か」。・・・「革マル」から議員さんとか、各地首長になった人たちが結構おられることの意味も考えなければならない・・・