塩と水

【症例】50代女性

【主訴】パニック発作、花粉症

2022年4月13日初診。

「阪神大震災で被災して、その5年後にパニック発作を発症しました。以来、抗不安薬を飲んだり飲まなかったり。電車とか飛行機は乗れません、乗れるのは車だけです。

地震のとき家が倒壊して、家から出られなくなった。その影響で、狭いところに閉じこもることができない。だから電車とか無理。どうしても東京行かないといけないときは、決死の覚悟で、ワイパックスとか薬を飲んで新幹線に乗ります。でもそういうのはできれば飲みたくない」

パニック発作は、上記の症例のように明確なトラウマ的要因がある場合、治療が困難なときがある。食事の改善は絶対の必要条件として、そこに適宜サプリ(マグネシウム、ナイアシン、アサイゲルマニウムなど)を補っても、なかなか治らないことも多い。

地震のショックを自分の中でうまく消化しきれていないことが原因だとすると、根本的な治癒はトラウマの消化である。そのショック体験をもう一度振り返り、そのときの恐怖、無力感を見つめ直す。「狭いところに閉じ込められてどうしようもなく怖かった」と当時の感情を抑圧することなく、認めてやる。棚の奥にしまい込むのではなく、外に取り出して、抱きしめる。そして、「もう今は大丈夫、怖がることはない。大丈夫なんだ」と深い安心と納得を感じられれば、病気は霧散してゆく。

精神科医は、薬の処方などではなく、患者との対話によって心を癒していくのが本来あるべき姿である。しかしこの手のトラウマ治療は時間がかかる。医者も大変だが、患者のほうでも多大なストレスを乗り越えないといけない。1回1時間のセッションなどを複数回繰り返しつつ、経過をみていくことになるが、医療経済的には「最悪のコスパ」なので、大半の精神科医はこんな面倒なことはやらない。「お薬出しておきますねー」で終わり。あるいは、心理士に丸投げする。

しかし僕は、必要ならばこういう仕事も受ける。だから、上記患者の治療も長くかかることを覚悟していたのだけれど、この人は2回ほど来て以後、もう来なくなってしまった。来てくれなければ、僕としても何ともやりようがない。「来る者拒まず、去る者追わず」が僕の基本姿勢である。また気が向いたら御来院ください。

2024年4月23日再診。

「2月下旬から塩水を飲み始めました。天然の塩を小さじ1杯お湯に溶いて、これを朝晩飲む。

最初、ひどい下痢をしました。塩分こんなに摂っちゃいけないのかなと思ったけど、この方法を教えてくれた娘が「下痢は悪いものが出ている証拠だから、ちゃんと出したほうがいい」というので、塩水を続けました。

今、2か月ほど続けているのですが、花粉症がすっかり治りました。この時期、いつもなら鼻水が出て、抗アレルギー薬が手放せないところ、今年は症状がないので、薬も飲んでいません。20年以上悩んできた花粉症が、2か月塩水を飲み続けて、治ってしまったんです。驚きました。こんなに効くのかと思って。

どんな塩を使ってるか?これです。

ちょっとにおいのある塩で、のどに引っかかるような感じがあるけど、効果を実感しているので、我慢して続けています。大阪に堀江発酵堂というのがあって、そこでこの塩を勧められて買いました。

それと、電車にも乗れるようになりました。

小麦をやめたのもよかったし、マグネシウムも効いたけど、どんなサプリよりも何よりも、私には塩が一番効きました。

もう治らないとあきらめていた花粉症やパニックが、ここ最近、まったく出ていない。健康ってこんなに快適なのか、と思います」

心の症状だから対話が必要かと思ったら、なんと、塩水を飲むというアプローチで、花粉症やパニック発作が治ってしまった。

この患者の治癒に際して、僕は何もしていない。経過フォローというか、2年ぶりに来られた人だから、正直顔も覚えていない。

でも、こうやって来院して、すばらしい治療経験を僕に教えてくれる。

僕はただ、観察者として、劇的な改善を記録する。こういう変化が見られるのも医者冥利に尽きます。

塩と水の効用を説く良書は多い。

上記のような症例を経験すると、塩の重要性を実感します。もちろんサプリも有効だけれども、より根本的には、塩と水。まずそこにこだわった上で、それでもなお症状改善が難しいときにサプリを検討する、という順番にすべきでしょうね。

塩の質には、ぜひこだわりましょう。僕が「塩」というとき、それは決して精製塩のことではありません。

塩と精製塩は、別ものです。この点は強調しておきたい。

海水をコップに入れて、そのまま放置すると、水が蒸発し、コップの底に白い粉が残る。これが塩です。

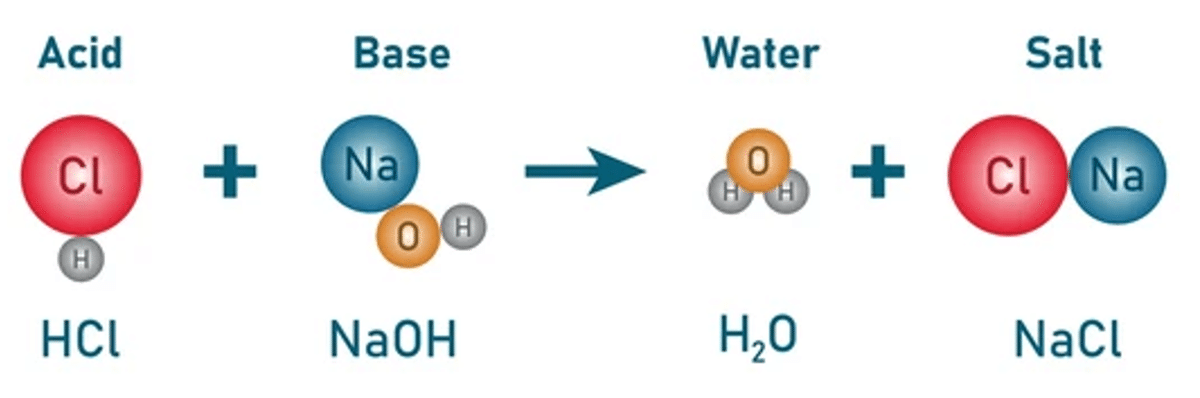

精製塩は化学的に作る。中学生のとき理科の授業で「酸とアルカリを混ぜると塩(えん)ができる」と習ったでしょう。たとえば、

のように、塩酸と水酸化ナトリウムの反応によって塩化ナトリウムができる。あるいは、イオン交換膜を使って塩化ナトリウムを作る方法もある。いずれにせよ、法律上、塩化ナトリウムの含有量が97%以上になれば食塩と呼んで差し支えない。

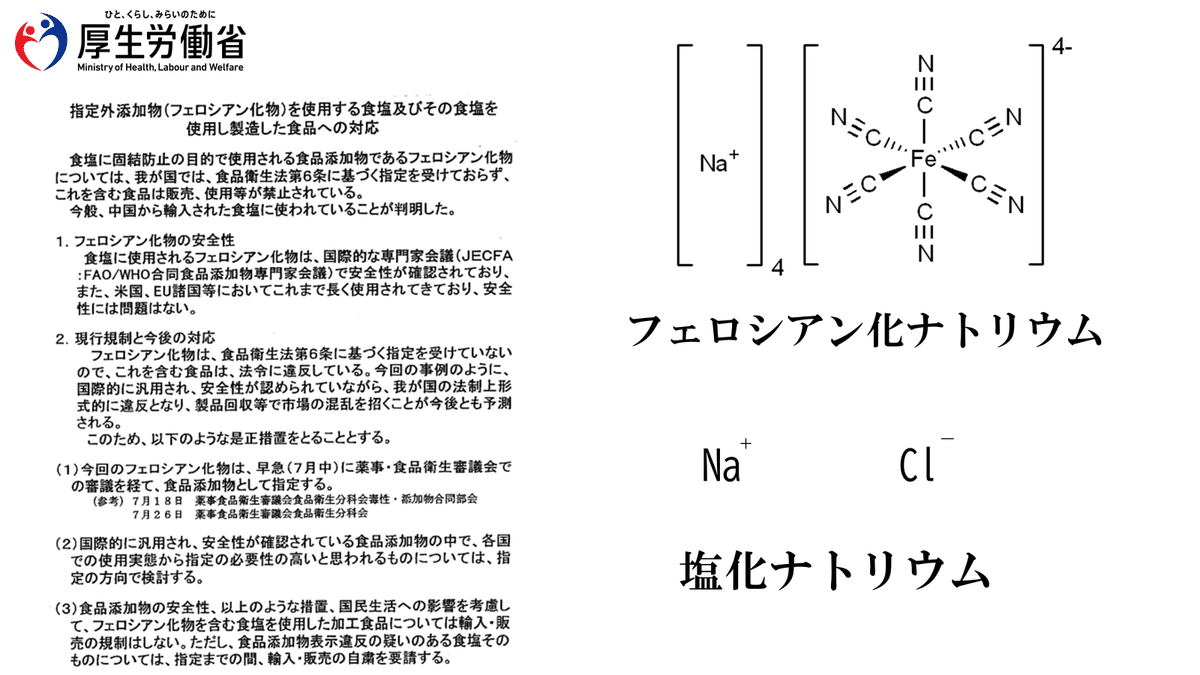

純度の高い塩化ナトリウムは、保存しておくと固化してしまう。こうなっては、消費者の印象が悪い。そこで、固化防止剤(anti-caking agent)が添加されることになる。具体的には、フェロシアン塩やアルミノケイ酸塩が用いられます。

厚労省はフェロシアン化ナトリウムを無害だとしているけれども、構造式を見ると、シアンがたっぷり含まれた鉄。本当に大丈夫なの?固まって「だま」になるのを防ぐため、精製塩にはこんな添加物が含まれています。

繰り返しますが、塩と精製塩は似て非なるものです。前者は自然の産物であり、後者は科学(化学)の産物です。ものが違えば、当然、体に対する作用も違う。しかし世間一般の人にとっては、いずれも「塩」で、わざわざ両者を区別しようとしない。「塩は高血圧の原因」「塩の摂取量は1日6g以下に」などというマスコミの声を真に受けて、現代の僕らは塩を「避けるべき憎っくき悪」だと思っている。

しかし江戸時代以前の人々は塩が命の源であることを知っていました。「敵に塩を送る」ということわざは、現代日本では成り立たない。塩が命の源だという前提がすでに崩れているのだから、「高血圧の原因物質を送り付けて敵軍の健康状態を弱体化させる狙い」などと解釈されかねない(笑)

かつて罪人に課される刑罰のひとつに「塩抜きの刑」というのがありました。普通に食事をとらせるが、ただ、塩っけだけは一切とらせない。そうすると、罪人はたちどころに音を上げる。体が衰弱して元気が出なくなる。この罪人が現代日本にタイムスリップして病院に行けば、「うつ病」と診断されるだろう。「塩不足によるエネルギー障害」と正しく診断できる医者はいない。

アマゾンの熱帯雨林に住むヤノマモ族は1日200㎎のナトリウム量で生活している。小さじ10分の1ほどの塩で、世界で最も少ない塩分消費量だ。一方、最も多いのは日本の岩手県で、1日のナトリウム摂取量は26000mg、小さじ11杯分以上ということになる。

何が正しい何が間違っているの話ではない。土地に長く暮らすうちに、その風土にあった食文化が生まれ、食性が養われていく。

東洋医学的に言うと、塩は陽の気を持つ。酷暑の熱帯雨林では、陽の気を持つ食材は忌避され、甘いバナナやパイナップルなど陰の気を持つ食材を食べて、体の熱を除こうとする。逆に、寒い地域で暮らす人々にとって、塩はこの上なく重要だ。塩の持つ陽の気で体を引き締め、寒さに対抗せねばならない。

その風土に固有の食文化があり、食性がある。「塩の摂取量は1日6g以下がいい」などと画一的な物差しを持ち出して、各国の食文化の是々非々を論じるなんて、バカげている。しかし杓子定規のものさしで物事を判断するのが、現代の医療システムです。厚労省は日本人の食塩摂取基準として男性1日7.5g未満、女性6.5g未満を目標とし、WHOは1日5g未満を推奨している。

ナンセンス。1日何グラムとか、そういう話じゃないんだよ。

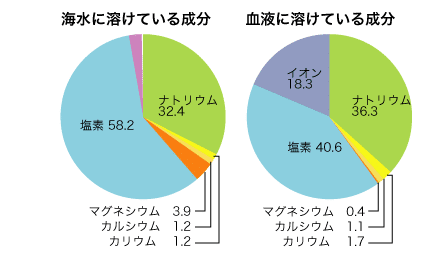

かつて生物は海で生まれ、進化し、やがて地上に進出した。海水には塩が豊富に含まれているので、生物は塩不足に悩むことはなかった。

僕らは、体の中に「海」を閉じ込めることで、地上進出した。実際、血液と海水のミネラル組成は驚くほど似通っている。それゆえに、大量出血に対して海水を点滴するアイデアが出てくるのは当然のことだった。息を吸って吐いての呼吸のリズムと、潮が満ちて引いてのリズムの照応、特に女性の場合は、月の満ち欠けと月経周期。僕らの先祖が海で何億年と過ごした痕跡は、今の僕らのなかに残っているわけです。

そんな由来を無視して、それどころか塩を敵視して、減塩を推し進めるのが現代日本の医者です。体の中の海を保てなくなった影響が、「病気」という形をとって現れることになります。

上記の患者は、天然の塩を溶いた水を飲み続けることで、パニック発作を克服した。塩を補い、体の中の「海」が再生したことで、症状が改善する。

健康って、案外とてもシンプルなもので、僕らは不必要に難しく考え過ぎなのかもしれません。