| ・高齢でも健康な口腔を保ち続ける人は、硝酸還元菌の多い健康型の口腔フローラを保有している?

・軽度歯周病の段階で口腔フローラのディスバイオシスがすでに始まっている? |

はじめに

花王株式会社ヒューマンヘルスケア研究所は8月29日、高齢でも健康な口腔を保ち続ける人は、硝酸還元菌の多い健康型の口腔フローラを保有していることを発見したと発表した1)。

この研究は、花王株式会社生物科学研究所の赤津智紀研究員ら研究グループによるもの。

研究成果は、journal of Clinical Periodontologyに掲載された2)。

1)高齢でも健康な口腔を保ち続ける人は、硝酸還元菌の多い健康型の口腔フローラを保有していることを発見(花王)

健康な口腔を維持している人の

口腔フローラの実態は

十分に解明されていない

歯周病が、

特定の病原菌だけでなく

口腔内マイクロバイオーム全体の

不均衡(ディスバイオシス)によって引き起こされる

という概念は、

もはや臨床の共通認識となりつつある。

特に高齢者においては、加齢とともに歯周病の罹患率が高まり、歯の喪失や全身疾患のリスク因子となるため、その予防は極めて重要な課題である。

従来の殺菌中心の口腔ケアだけでは限界がある中、近年では口腔フローラのバランスを整えるアプローチが注目されている。

しかしこれまで、歯周病が進行しつつある初期段階や、健康な口腔を維持している人の口腔フローラの実態は十分に解明されていなかった。

そこで今回、花王株式会社の研究グループは、高齢者における口腔内状態が良好な人の口腔フローラに着目し、研究を行った。

軽度歯周病の段階で、すでに健常とは異なる口腔フローラ

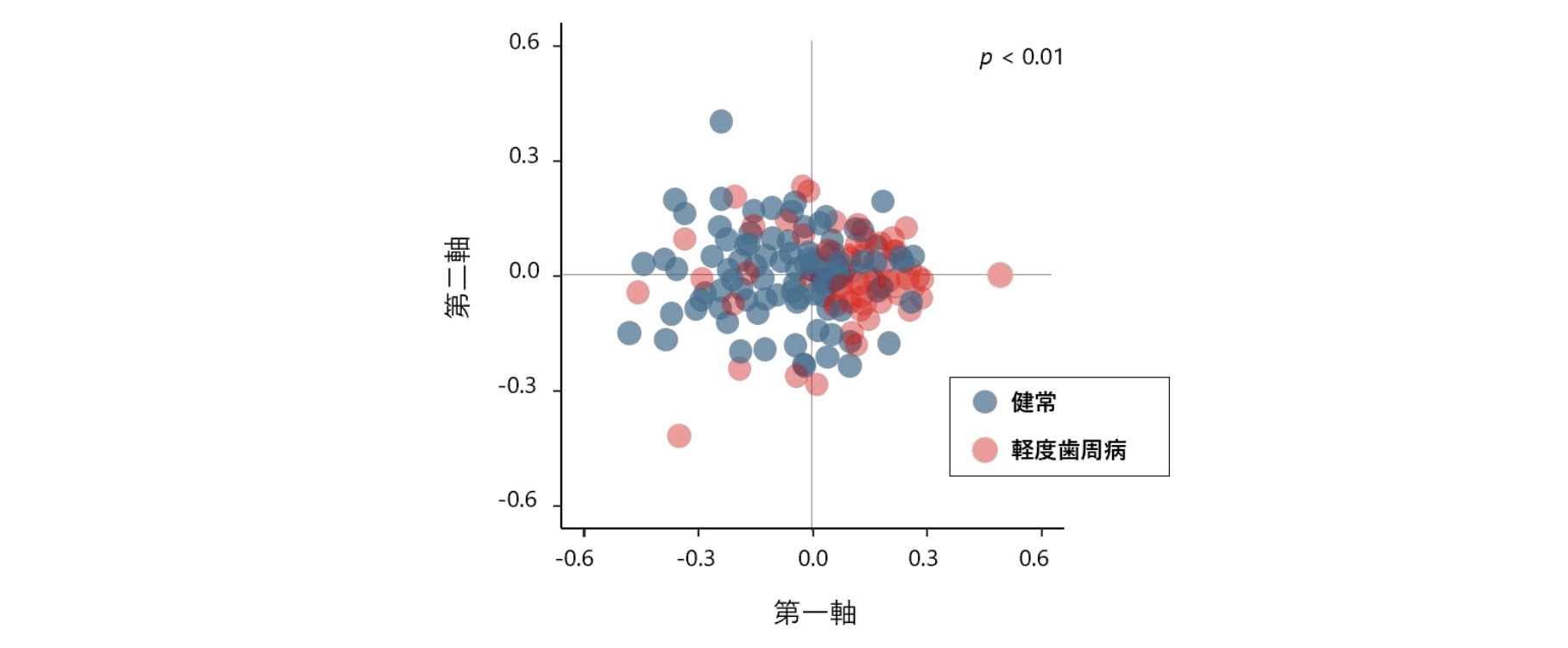

研究グループは、20~79歳の163名を対象に、歯肉の状態から「健常群」と「軽度歯周病群」に分類し、歯肉縁下プラークの口腔フローラ解析を行った。

解析の結果、健常群と軽度歯周病群の口腔フローラは、統計的に有意に異なる特徴をもつことが示された(図1)。

図1 健常、軽度歯周病の口腔フローラの類似度(画像は出典1より引用)

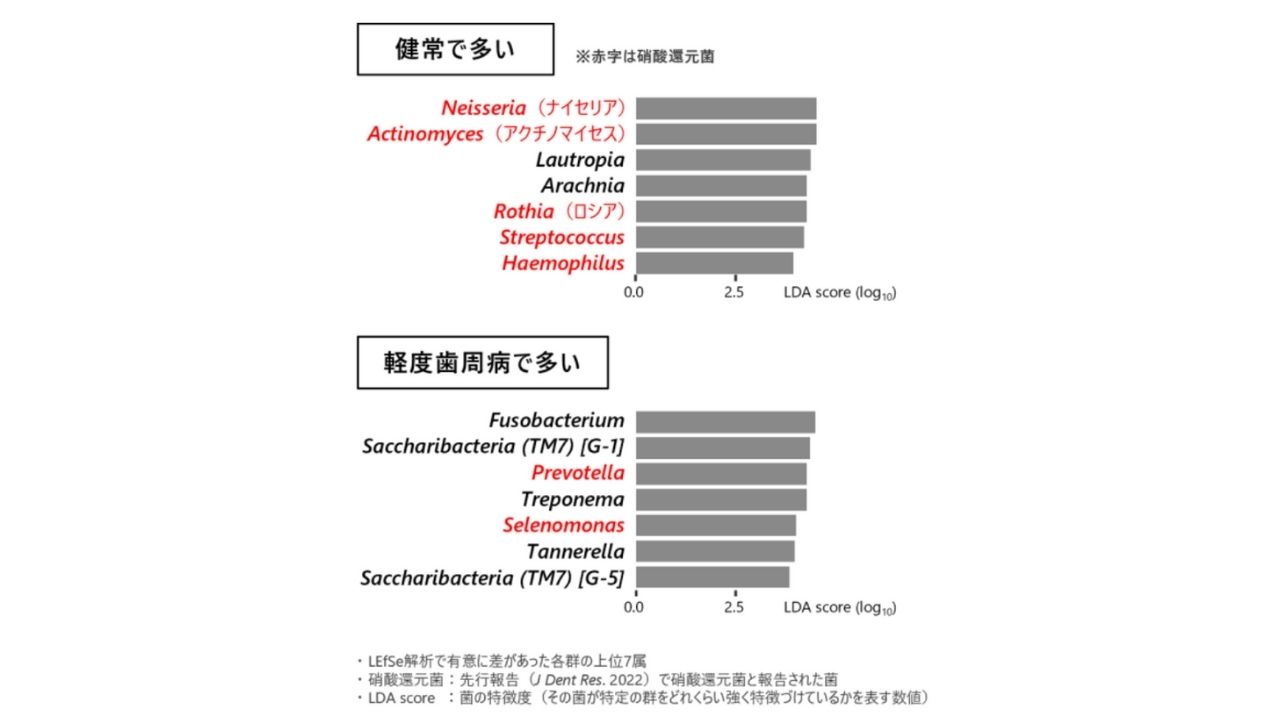

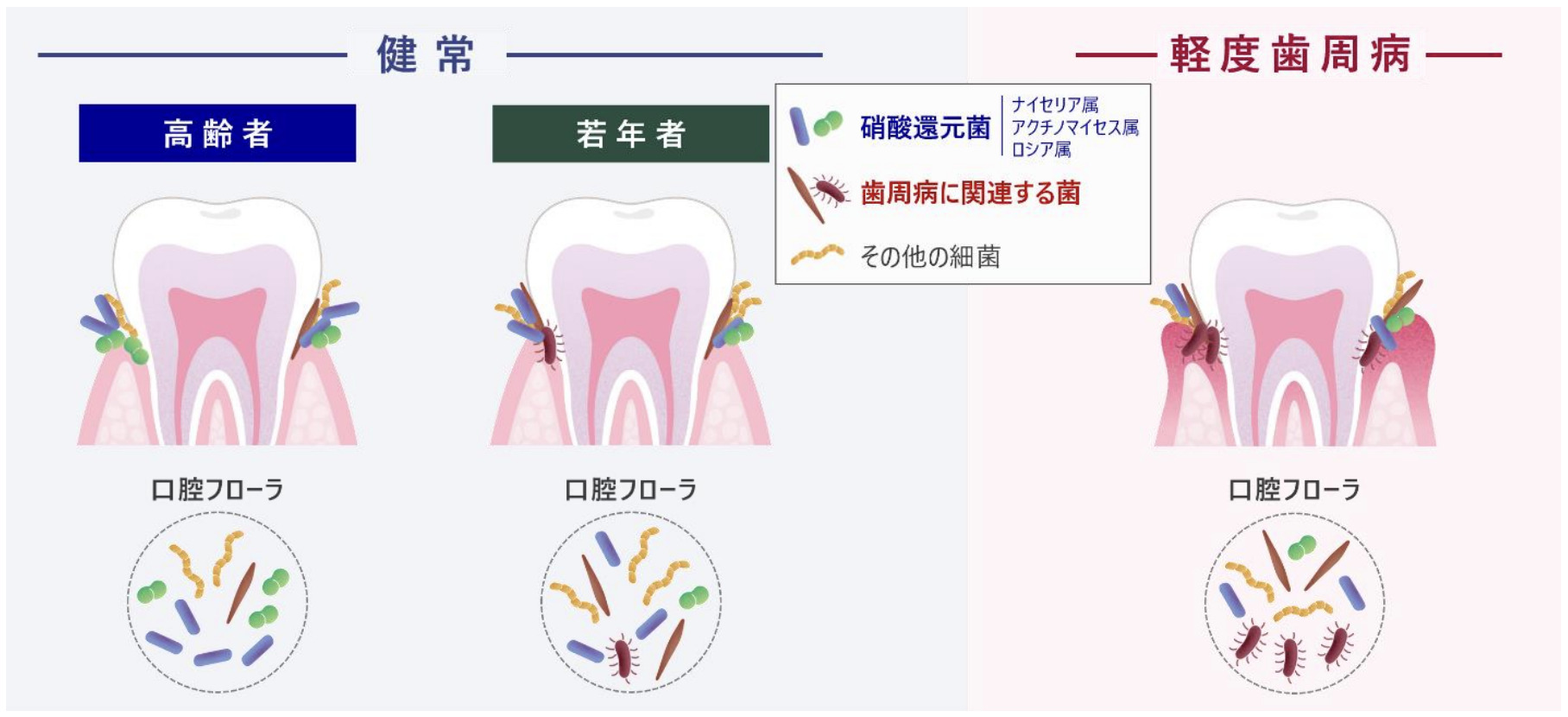

さらに、両群の細菌構成を詳細に比較するLEfSe解析を実施したところ、健常群ではNeisseria属やActinomyces属、Rothia属といった硝酸還元菌が顕著に多いことが確認された。一方で、軽度歯周病群では、Fusobacterium属やPrevotella属、Treponema属といった、歯周病との関連が知られる細菌が優位を占めていた(図2)。

図2 健常と軽度歯周病で多い細菌(画像は出典1より引用)

この結果から、軽度歯周病においてすでに、歯肉に炎症のない健常な人とは異なる口腔フローラが形成されていることが示された。

健常高齢者で「硝酸還元菌」が豊富な口腔内フローラとは?

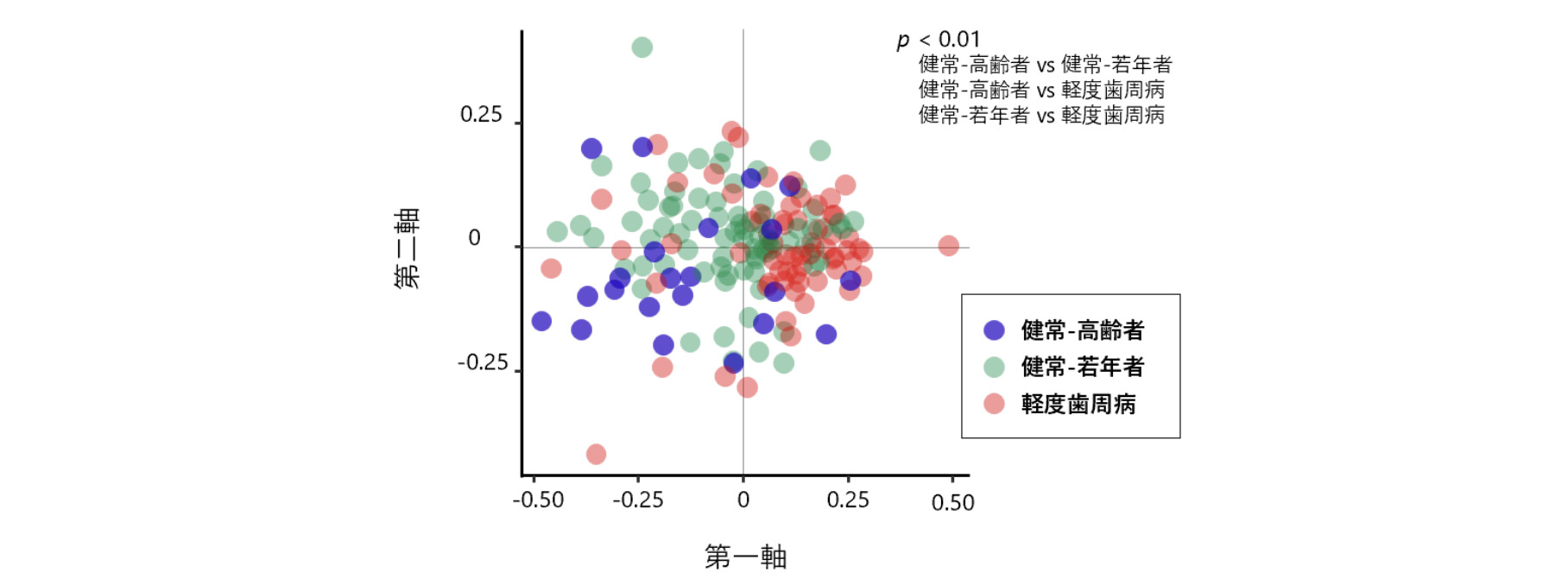

次に、研究グループは「高齢になっても健康な口腔を維持している人」のフローラの特徴を明らかにするため、健常群を若年者(65歳未満)と高齢者(65歳以上)に分けて比較解析を行った。

その結果、健常な高齢者の口腔フローラは、健常な若年者と比較しても、軽度歯周病群のフローラからもっとも遠い位置にプロットされ、極めて特徴的なプロファイルを有することが示唆された(図3)。

図3 健常高齢者、健常若年者、軽度歯周病の口腔フローラの類似度(画像は出典1より引用)

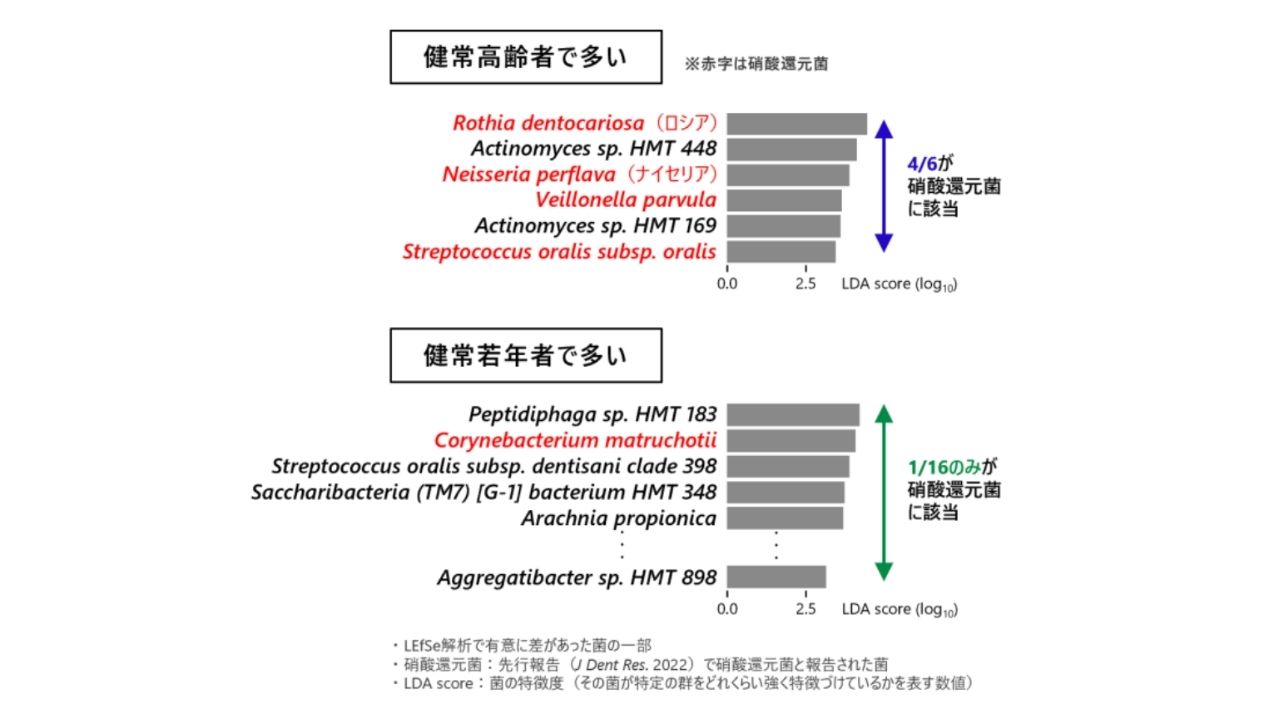

さらに、この差を細菌レベルで調べたところ、健常高齢者群で特徴的に多い菌種の上位6種のうち4種が硝酸還元菌であったのに対し、健常若年者群では16種中1種のみであることがわかった(図4)。

図4 健常高齢者と健常若年者で多い菌(画像は出典1より引用)

硝酸還元菌が産生する代謝物(一酸化窒素など)は、う蝕菌や歯周病関連菌の増殖を抑制することが知られており、花王株式会社の先行研究では、Neisseria属がP. gingivalisの歯肉上皮細胞への侵入を防ぐ作用をもつことも見いだしている。

これらのことから、健康な高齢者は、Neisseria属をはじめとする硝酸還元菌を豊富に含む口腔フローラを保有することで、ディスバイオシスへの抵抗性を高め、長期にわたり口腔の健康を維持している可能性が強く示唆された。

今回の研究の概要(画像は出典1より引用)

***

今回の研究により、軽度歯周病の段階で口腔フローラのディスバイオシスがすでに始まっていることや、健康な高齢者は「硝酸還元菌」が豊富な独自の口腔内フローラを形成していることが明らかになった。

この知見は、従来の「殺菌」によるプラークコントロールに加え、硝酸還元菌の比率を高めることで健康な口腔フローラの形成を促すという、新たな視点でのケアが重要である可能性が示唆された。

今後は、健康な口腔フローラ制御を目的とした新しいオーラルケア製品の開発などに期待したい。