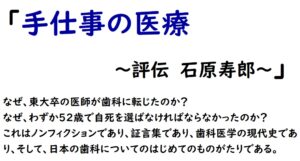

⑪『九 下顎運動』(きゅう かがくうんどう)・・・「手仕事の医療」(てしごと の いりょう)

「九 下顎運動

お茶の水では、フルブライト交換教授としてランダ教授が来日して以来、毎年のように教員を米国に留学させた。フルブライトには国立大学教員枠というものがあった。しかし、ランダ教授が総義歯を専門としていたにもかかわらず、あるいはそのためか、補綴分野から留学したものはいなかった。無論、昭和三五年(一九六〇)までは外資持ち出しが厳しく制限されていたため、自費でも留学の例はほとんどない。経済的に恵まれた条件にあって旅費が工面できても、滞在先に援助者がいなければ、すぐに生活費が枯渇してしまうからだ。

ランダ教授が昭和三一年に帰国してしまってから、石原の知るところにナマの情報源はなかった。ただ厳密に言えば留学ではないが、実は単身米国に渡って勉強し、帰国した者がいた。教室の内山、長谷川、末次を同学年の森克栄という男である。先に総山について、原田が「歯医者じゃない」と言い捨てたという証言者として名前をあげた。森は、昭和三五年八月、二年間の米国遊学を終えてパナマ経由の貨物船で帰国したが、すでに大学は除籍扱いとなっていたため、翌年三月まで立川の米軍基地の歯科で働き、改めて同級生の長谷川に身元保証人になってもらって、口腔病理学の教室(石川梧郎教授 一九五四~八三年口腔病理学講座教授)に専攻生として戻ったばかりだった。

フルブライト留学から世界の各地を歩いた経験を書いてベストセラーとなった『なんでも見てやろう』の著者小田実が渡米したのも同じ年であるが、この年になると語学力さえあれば民間の歯科医師にもチャンスが与えられた。日本大学歯学部を卒業した加藤元彦はその例である。加藤は、学生時代から東京クリスチャン歯科医院のハウスボーイとして働いていたので、会話にはほとんど困らなかった。米国との交流に熱心だった日大歯学部長の川合渉、鈴木勝(後の日大総長)にその英語力をみこまれ、医師の枠でフルブライトを受けて留学している。加藤と森は、翌年に偶然アルバートアインシュタイン・メディカルセンターで席を並べた。

森克栄は、ランダ教授の身の回りの世話をした縁で、ニューヨークのグッゲンハイム・デンタルクリニックという大きな診療所で働きながら学ぶスタイペンの口を紹介され、フルブライトによる渡米を試みた。しかし、フルブライトには落ちた。試験に滑って失意の底にあった昭和三三年春、たまたまアメリカンクラブの婦人団体から貨物船の切符をもたう僥倖に巡り合い、闇で手に入れた一ドル紙幣三〇枚を腹巻きに入れて、シアトル行きの貨物船に乗ることができた。

シアトルに着いた森克栄は、日系の歯科医師などを頼ってシアトル、カンザスを旅し、なんとかニューヨークのグッゲンハイムにたどりついた。グッゲンハイム・デンタルクリニックは貧しい家庭の子どもの治療をする無料診療所で、子どもは歯科大学の臨床実習や臨床実験に使われるのだが、現在の常識からみると、昔の慈善病院にありがちないかがわしい側面もあった。しかし贅沢は言えなかった。スタイペンというのは奨学生だが、実態は二週九〇ドルで昼間働きながら週四日は夜に講義を受けるというものだった。森のニューヨークの生活は、まさに苦学を絵に描いたようなものだったが、翌年夏、幸運にもフィラデルフィアのアルバート・アインシュタイン・メディカルセンターでインターンとして働きながら学ぶ機会を得た。寮費不要、食費不要、小遣い少々という条件ながら、グッゲンハイムとは打って変わって高い水準の歯科治療を経験することができた。森は、ここで中心感染説の時代を生き延びたエンドドンティスト(歯内療法家)として先に名前をあげたベンダーに出会う幸運に巡り合い、師事した。

後に、わが国にエンドドンティックス(歯内療法)を広めた森は、エックス線の主線がずれている写真や現像の悪い写真を見せて話をする講師を見つけると、場所と相手を問わずに叱責し、その読影についてほとんど偏執的ともいえる厳しさをみせた。術前と術後のエックス線を二台のスライドプロジェクターで映写していると、たとえ講演中でも、「上がずれているじゃありません?」(二台の画像の高さをピッタリ揃えろ)、「明るさが違うんじゃありませんか?」(映写機のランプの明るさを揃えろ)と遠慮なく声を上げるのだった。

同僚の発表でも容赦はない。

やや後のことだが、学内学会の発表の場で、最新のポーセレンクラウンの処置を見せた者がいた。下顎前歯の細い小さな歯の修復は難しい。そもそもむし歯になりにくいところで、週f区の必要度はあまりないが、修復するとなると歯の形成も難しく抜髄(便宜的な歯髄の除去)も避けられない。そのきれいな処置例の写真を映写した講師は、聴衆の反応に満足気だった。そのとき、聴衆の中から「根尖が見えないじゃない」とヤジが聞こえた。ちょうど、最後にエックス線写真を見せて終わろうとしているときだった。ほとんどの聴衆は、そのヤジの意味を理解しかねたが、たしかにエックス線写真の根尖部が不自然に真っ直ぐ切れていた。目ざとくそれを見つけた森は、黙っていなかった。根尖の病変を隠しているのではないかと指摘したのだ。講演が終わると、「銀紙で隠しとらなければいいがね。ずらっとちょうちんがぶらさがってなければいいんですがね。」と大声で周囲にヤジの意味を解説してみせた。これは森の想像にすぎなかったが、下顎の前歯が四歯揃って修復する必要があったとは到底考えられず、そもそも不要過剰な修復であるが、この部位は、ポーセレンをかぶせるためにはエナメル質が薄く、痛みが出ることを避けるため、あらかじめ歯髄神経を除去しなければならない。この不要な侵襲を患者に強いる抜髄という処置の結果、根の先端周囲に病変ができてエックス線ではその部分が黒い影になって表れる。いくつもの根の先に同じようにできた黒い透過像を森は「ちょうちん」と呼んでいるのだ。エックス線の下四分の一が不自然に真っ白なのはそれを隠しているためで、そういう姑息なことをする学者に腹が立つ。あいつならエックス線の見せたくない部分を銀紙で隠していても不思議ではない。そういう倫理観の乏しい輩が教官になっていることに、はらわたが煮えくり返る思いだった。

中心感染説の暗黒時代の記憶をベンダーから叩き込まれている森にとっては、倫理的にもっとも許し難い不要過剰な治療であり、その病変を隠す行為は、学問をする者にとして許すまじき不正義だった。

こんなふうだから、森の姿を参加者の中に見つけると、主催者は、その男が講師に対して失礼な行動に出はしないかとピリピリしたものだが、森は声を上げることをアカデミックな正しいマナーだと心得ており、むしろマナー知らずは、聴衆に対するマナーのない講師のほうだと言って憚らなかった。

エンドドンティストにとって、精度の高いデンタルエックス線写真だけが、歯内療法にかけられた嫌疑を晴らす唯一の正当性の証明だった。歯の根の先のエックス線透過像は炎症によって骨がなくなっていることを意味し、それこそが病巣感染の元凶とされるのだが、治療によってその透過像が消失した事実を見せることで、治療の有効性を示すことができる。森は、その点において必ずしも自覚的ではないが、エックス線写真によってエンドドンティックス(歯内療法)が生き延びた時代の記憶をからだの底に染み込むほどにベンダーから叩き込まれていたのである。

専攻生として復学した森克栄は、しばしば大学側ともめごとを起こした。アメリカを標準にする森からみると、東京医科歯科大学はなにもかもが旧態依然として、おかしなことだらけだった。歯ぐきと不適合なため歯周組織に害があることが明らかなバンド冠を、依然として学生に教えていた。この件では、石原教授にビーチを紹介し、学内の学会でビーチの通訳を務めて、医科歯科大学教育の鋳造冠への転換に一役買った。実験動物の扱いについても、大学側に意見した。当時、大学には飼育舎がなく、モルモットやラットのケージを廊下の隅に積んで飼育していた、餌をやる隙に動物が逃げ出して、大騒ぎになることもあった。「実験動物をちゃんとした動物舎で飼育すべきだ。」今考えるともっともな指摘だが、責任者の総山教授に直言し、大学側を慌てさせた。ちょうど無菌動物の飼育について、いくつかの研究室が希望していて、大学側にはその対応を急ぐ必要があった。大学では、犬舎を新設、兎・小動物舎を改築し、一六〇坪の無菌動物飼育舎を建てた。

また森は、主任の石川教授を嫌って学内難聴研究所の秋吉正豊に指導を仰いだ。秋吉助教授は、結核のために長く仕事を離れ、学内の難聴研究所機能検査部に職を得たところだったが、秋吉が出版した書籍の見事な病理組織像に感動して難聴研を訪ねた。秋吉に対して「素晴らしい書籍だが、初期の炎症像が扱われていない」と批判を加えて面会を求めた。年配の研究者に対しても自分の意見をはっきり言うのが、アメリカ流のマナーである。この初期病変の組織像の観察が、秋吉の下での森の研究テーマとなった。

大学にとってはトラブルメーカーのこの森に会うために、石原は病理学教室のある四階に上がった。森は、週の半分は原田良種の診療室で下働きをし、あとの半分は大学にきていたが、秋吉のところに行くことが多く、四階の病理の教室にいることは稀だった。階段を上がると、銀杏の新緑がまぶしいほどだった。

「羨ましいなあ、羨ましいなあ」

石原は下手な芝居で、米国事情をよく知る森を持ち上げて、あれこれと米国の最近の動向について尋ねた。そして最後にこう訊いた。

「この『Gnathology』というのは辞書にないので造語だと思いますが、いったいどういう日本語に置き換えるのがいいと思いますか」

森は、しばらく考えると「ガクガク(顎学)でいいじゃないんですか」と、木で鼻を括ったような返事をして、難しい顔をした。「Gnatho」は「顎(顎)」を意味し、「logy」は「学問だから、間違いではない。しかも、カタカナでいいと言う。

「ガクガクですか。・・・森先生は、面白いことを言うなあ」

論文に頻出する「Gnathology」について森の知っていることを尋ねるのがこの日の目的だったので、その答えには少なからず落胆した。身近にいた数少ない情報源に少し期待しすぎていた。元々、森の関心事ではなかったのだろう。

収穫は少なかったが、グナソロジーという表記法を確認できた、と考えた。

森は、フィラデルフィアで蝶番学派のことを耳にしたことはあったが、それは聞き伝え程度のものだった。アルバートアインシュタインに教えに来ていたコーエン(Walter Cohen)(ペンシルバニア大学歯周病学教授)の語るところによれば、ナソロジーろいうものが流行っているようだが、カリフォルニアの開業歯科医らの間のオーラルリハビリテーションの一手法だということだった。コーエンは、あまり好意的でない説明をした。だから、深い意味もなく、歯だけでなくあごを含めた学問なんだろうから、ガクガクでいいじゃないかと茶化したのです。英語の本を元に講義をする日本の学者は、子音に適当な母音をくっつけてカタカナ英語にするので、そもそも学者の英語は、英語と似ても似つかぬものだった。「グナソロジー」も同じで、いつもどおりのこととっちゃった。

米国で歯科医師が中心感染説にとらわれていた時代、問題のある歯は害毒をまき散らすと考えられ、りんご箱の中から腐ったりんごをつまり出すように捨てられた。こういう扱いが続くと、たとえ補綴治療で金属鋳造技術の精度を競っていても、自負心の強い歯科医師は無力感にさいなまれたであろう。

歯科医師が抜歯に精を出した時代に、因果関係は明らかではないが顎関節の不調が注目されるよになる。若くして歯を抜かれてしまうと、頬もあごも小さくなってすっかり老け顔になってしまうのであるが、こんな若い老人たちの中に、耳鳴りや難聴を訴える者が多くいた。中には、入れ歯を入れると難聴が治ったと報告する者もあった。モンソン(G.S.Monson)が咬合の低下が難聴を生むと報告したのは一九二〇年、ライト(W.H.Wright)が顆頭偏位による難聴を報告したのも同じ年である。やや下って一九三二年、歯科医師グッドフレンド(D.J.Goodfriend)は咬合の不調が難聴・悪心をもたらすことを報告した。これを追って耳鼻科医コステン(J.B.Costen)は「顎関節異常に由来する耳と副鼻腔症状」を一九三四年に出版して、耳と鼻のいくつかの症状を顎関節異常に由来するものとした。後に、これはコステン症候群(Costen’s syndrome)と呼ばれるようになった。

あるときカリフォルニアのナソロジー運動の創始者マッカラム(B.B.McCollum)が、「我々が扱っているのは、歯ではなく歯の機能なんだ」と叫んだかどうかはわからない。しかし、ナソロジーの思想は、このような状況から生まれた。

マッカラムは、次のように書いた。

「過去の歯科医学では口腔を中心感染源としてのみ取り扱い、それによって口腔のもつ機能的な役割を無視する傾向があり、その結果、よい歯科医療とは美しい充填や補綴を意味するという誤った思想を植えつけ」機能回復の意義を忘れたものだと述べた。病巣感染の事実を肥大化させたセオリーが歯科医学を歪め、歯科医師は個々の歯をきれいに詰めたり、かぶせたりするこのみ没頭して、口腔機能の重要性を見失うという過ちを犯したという指摘である。

「歯は、臓器ではない。歯は、それ自体では何の機能も果たさない。口の中に歯が1本残っていても、それ自体は何の機能も果たさない。・・・私たちは、ペンを使って書くように、歯を使って咀嚼する。咀嚼を歯に帰してしまうことは、構図をペンに、絵を絵筆の仕事に帰すようなものでしかない。」

マッカラムは、専ら形態の美しさの回復を担ってよしとする歯科医師を強く嫌悪した。口や歯を、生命を左右する器官たらしめるために、個々の歯の治療を個別にみるのではなく、口をひとつの単位として、かみ合わせの機能回復をすべきだ。後の解釈で言うならば、一本一本の歯にかわって敗北感を深くしていた歯科医師を前に、その守備範囲を歯とその周囲から、上下の顎骨、咀嚼筋、頭と首の筋肉・靱帯、そこに神経・血管を含めた顎口腔系に拡大した。守備範囲の拡大だけではない。補綴歯科医療の目的を、咀嚼機能、そして嚥下、呼吸、発声、構音の機能を扱うものとしたのである。

矯正歯科は、欧米人の骨格を規準にした美貌だけを論ずるうらみがあるのだが、この時期に、不整な歯列を、健康の障害として扱おうという矯正歯科医師がいた。指を吸う癖や舌の癖で歯列が乱れることは知られていたが、スタラード(H.Stallard)は、それだけではなく睡眠時に頬に手を当てて寝る癖や、机の使い方の癖あるいは頬杖などによって、歯列がもっとダイナミックに変化することを観察研究によって示し、こうした歯列弓の狭窄や顔面の歪みが成長発育の障害になることを示した。後にスタラードは、スチュアートとともに犬歯誘導をいう考え方を提唱したことで知られるようになるが、このスタラードとマッカラムが出会って、ナソロジーという名の思想運動が生まれたのである。

中心感染説の暗黒時代がなければ、描記の治療から距離をおいて、理想的健康像を求めることに大きく傾斜したナソロジー学派が生まれることにはなかったに違いない。

中心感染説のために歯科治療の第一選択が抜歯になった時代にコステン症候群が生まれたことにふれたが、耳鼻科医コステンは、臨床経験から、あごの関節に加わる圧力に注目し、これを減じるために、失われた上下のあごの距離(垂直顎間距離)を回復することを推奨した。入れ歯でいえば、人工の歯茎と歯の高さを増やして、入れ歯のかさ(咬合高径)を上げるのである。

マッカラムはこれを批判した。マッカラムは、無闇に咬合高径を上げるべきではないと考え、顎関節部に現れるこの種の症状は、咬合の挙上ではなく、左右前後のあごの位置を正しい位置にして、補綴治療による機能回復によって改善すべきだと主張した。入れ歯の高さを上げると、結果がいいらしいという経験的な療法を民間療法として排したのだ。

後年、ナソロジーの紹介者となった保母須弥也は、スチュアート(C.E.Stuart)から聞いたマッカラムの言葉として次のように書いている。

「入れ歯をデンチャーと呼ぶことから、歯科をデンティストリーと名付けたのは誤りであったようです。眼鏡をグラスと呼びますが、眼科学はグラストリー(眼鏡学)とは呼びません。眼科学は、眼を表すラテン語、オプトとフィジオロジーが組み合わされ、オプトロジーと呼ばれています。・・・他の医学の命名法に準ずれば、歯科は当然、ナソロジーと呼ばれるべきなのです。」

デンティストリーの根拠がデンチャーだというのは保母の聞き間違いだろうが、おそらくスチュアートは、入れ歯づくりが歯科ではなく、ナソロジーこそが本来の歯科のあり方なのだと言いたかったのだろう。

石原は、こういう面では、ナソロジーと呼ばれるグループの考え方に同調するものがあった。先に長々と引用した河村との対談で、石原は何度か言葉を変えて「歯科というものの根本的な意義に対する懐疑」を口にしていた、ナソロジー学派の下顎運動のとらえ方には、強く批判的だったにもかかわらず、この開業医の歯科改革運動に一種特有の共感をもっていたのは、歯科の意義についての根本的な懐疑があったからだろう。

スイスのギージーが軸学説をいう幾何学的な理論によって下顎の運動を説明し、その幾何学を元に総入れ歯の人工歯のかたちを理論づけたことは、すでに紹介した。ギージーは、一九〇六年にチューリッヒ大学の教授となって講座名をナソロギ(Gnathologi)としたとされる。スタラードが顎関節と調和した理想的な歯の形態回復の学問をナソロジー(Gnathology)と命名したのはほぼ同じ一九二〇年代のこととされる。真偽のほどはわからない。

一九二六年には、マッカラムとスタラードらによってカリフォルニア・ナソロジカル・ソサエティーという臨床研究グループが設立されている。やや遅れて東海岸では、スカイラー(C.H.Schuyler)が、咬合の調和(occlusal harmony)のための歯の修復を提唱した。

石原の没後、その教え子らによって「石原咬合論」という呼称が使われるようになった。石原の一連の下顎運動研究を「石原咬合論」と呼ぶのは、石原の没後にブームとなった咬合学、すなわちナソロジーと対立するものとして描くためのレトリックである。

ナソロジーは、歯のかみ合わせを理想的な状態に再構築するオーラルリハビリテーションとともに、本格的な紹介された。わが国の歯科医療がバブリーな発展をとげた高度経済成長期に、あたかも免疫をもたない島国に新種の外来感染症が拡がるように瞬く間に蔓延した。もっとも、このブームは、歯科医師相手の研修会や講演会のブームであり、向学心に燃える歯科医師たちが熱病にうかされたように、そこで教えられた手法をマスターしようと苦労したという意味でのブームである。わが国の開業歯科医師が初めて咬合学というものにふれ、それが熱病となって猖獗を極めたが、ナソロジーの咬合理論が幅広く臨床応用されたという事実はない。その理論の裏づけとしてナソグラフ(パントグラフ)やスチュアートインスツルメントなどの独特の下顎運動診査機器が考案され紹介されたが、いずれも実用に足るものではなかった。ナソロジーの咬合理論は、あくまでも語るための理論であった。

実際に厳密のナソロジーの理論に則って補綴処置を実践したものはほんの一握りだが、感染症というものは恐ろしい。今なお、わが国は咬合学はナソロジー抜きには語れない。

石原は、時間をみつけては教室員に「グナソロジー」の議論を投げかけた。末次に「グナソロジー」の文献を集めさせる一方で、長谷川に、咬合器に焦点をあてて下顎運動研究史を徹底して整理し直す作業を指示した。

本来、学問というものは言葉の体系であるが、繰り返すが補綴学は言葉の体系ではない。そこで咬合器という道具の仕組みの発展を振り返ることで、下顎運動に関する研究をあとづけることにしたのである。

「咬合器の構造はかなり複雑に見えても、もともと機械のことであるから、動きそのものは単純で、各種の咬合器に特定の運動様式があるはずである。」

咬合器は、生体のあごの運動を再現する装置である。あごの運動を、補綴物をつくるために必要な範囲で単純化して再現する。このため咬合器のそれぞれの運動様式について、ギージーが示したように三次元的に動きを描くことができれば、それぞれの下顎運動理論を図像化できることになる。

そう考えるとギージーの立体作図にも不満があった。軸学説の特徴は、あごを横に動かすときの運動軸(側方運動軸)があるという理論なのだが、肝心のこの側方運動が図示できていない。そこで石原は、ギージーの立体作図を改良し、流通しているギージータイプの他の咬合器についても、その運動を三次元的に作図することができないかと考えた。そこで白羽の矢を立てたのが、緻密な思考を得意とする長谷川だった。ここから一連の咬合器について、運動を図示することができるようになるのだが、この咬合器の運動の立体作図は、下顎運動の理にかなった人工歯のかたちを考える研究につながった。つまり、ここに来て石原の下顎運動の研究は、人工歯の研究、すなわち咬合の研究に発展するものである。

その目処が立って、初めてこう書くことができた。

「下顎運動研究の最も大きな目的は下顎運動を再現する咬合器の製作であり、さらにまたそれに協調した人工歯の製作である。」

しかし、石原が基礎的な下顎運動の研究から、明確に臨床的な咬合の研究にシフトするには、もう少し時間が必要だった。

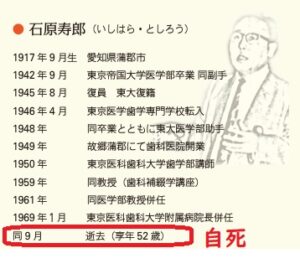

梅雨に入る少し前だったと思う。研究の方向を改めて高い視点から考えようとしていた矢先、日本歯科医師会の会誌原稿を頼まれた。初めから雑文以上のものを期待していないのだろう。「私の臨床信条」というテーマだった。歯科医師会と聞いただけで、なんとなく遠ざけがちになるのだが、鋳造冠の保険点数の問題があるので、役目柄避けてばかりはいられない。そういう配慮もあって、某先輩教授が気を回したのだろう、つまり、初めから断れない種類のものだった。

「臨床信条というようなモットー的なものをもって臨床を行っているわけではありませんし、また臨床経験も未だ短いので取り立てて特に申し上げるようなことはありません」と、嫌味なほどに謙遜をしながら「患者の訴える不満苦痛に対する細心な同情と、これを解決しようとする積極的な熱意と執拗な努力によってはじえてよい補綴が出来る」と、書くばきことを書いた。

「大学に居れば研究、開業すれば経済が臨床の重点となり勝ち(ママ)な私共にはこの点についての反省が必要」として、研究のための研究を戒めたが、あたかもこの後五年間を予言したかようであった。この後、五年近く、下顎運動の研究には手を付けていない。しかも、「補綴臨床を支える三つの柱」として、一つに古き良き時代の補綴を努力と錬磨で復活し、二つにそれを実施可能な保険制度を整備し、三つ目には正しい臨床のための科学的認識をあげた。この三つ目は、学校に勤めているものの任務であるから優先せざるを得ない。

「現代の自然科学の目から補綴学が甚だ不満足なものに見える。」「正しい根拠のある補綴学が確立されなければ正しい補綴の臨床はあり得ない」としたが、臨床目的本位の石原は、「研究というものは元来それ自体が目的をなり易いもの・・・。最終目的を失うと、単なる自己満足に過ぎなくなります」と重ねて研究のための研究を戒め、「果たしてどの程度に実を結んだかということを考えてみますと甚だ不満足で・・・慚愧の至り」と激しく自責し、その後の五年を予感していたかのように、当の補綴をよくするために研究以外のことが必要であればいつでもそちらに身を転ずると結んだ。

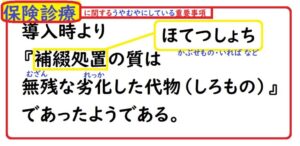

その言葉を裏付けるように、石原は、保険診療の質の底上げに精力を注ぎ、代用合金の問題に本格的に取り組むことになる。昭和三七年、石原は胃の手術のために短い休みをとったが、補綴歯科学会は歯科用金属規格委員会を設置し、これ以降、銅合金問題に深くかかわらなければならなくなった。並行して翌春から一年間かけて、保険診療のガイドラインを作成する作業にも時間を割かなくてはならなかった。

たまたま教室の電話を教授の石原がとったのだが、しばらくぼそぼそと電話口で話して受話器を置くと、石原はだれに言うともなく吐き捨てるように言った。

「実にくだらん仕事だ、こんなことに時間を割かなきゃならないなんて」

歯科用金属規格委員会の委員を頼まれたのだった。

保険用材料の代用合金を議論することがくだらないと言ったのではない。聞こえよがしにこう言うのは、日本歯科医師会と厚生省がかついている新銅合金というものが、実は限りなく真鍮(しんちゅう)に近い代物で画期的な合金などではないからだ。しかも、この新銅合金を保険材料に採用する根拠をされる総山孝雄の一連の臨床研究を言われるものが、化学的耐蝕試験や組織反応試験を無視した研究で、研究者としてそそられるものがなかった。口の中に装着した新銅合金が、見た目で金色に光っているのは、唾液に洗い流された結果でかえって有害なのだが、色だけを見て高い評価をしていたの過ぎない。

しかし、このまま放っておけば、保険用材料に採用されてしまう。保険用材料になるということは国が安全性を認めることを意味する。石原はサリドマイド薬害のことを頭に浮かべていた。昭和三六年十一月、疫学調査から睡眠薬コンテルガンの催奇形性を警告したレンツ(W.Lenz)の報告が話題になった。深刻な催奇形性をもたらすメカニズムは分からないにもかかわらず、疫学調査で市販薬に警告が発表されたことが専門家の間で話題になった。日本では妊婦につわりに処方されている薬にも配合されているとのことだった。翌年九月に発売中止になったのだが、科学の誤りが取り返しのつかない不幸をもたらした事実に、寿郎は言葉にならないショックを受けた。

このままでは銅合金も、お上が決めた処方だから使うということになる。補綴学会として、純粋に科学的な観点から有害性を立証しなければならない。

「ここまで築いてきたものがダメになる。やらなきゃならんだろう。」

石原のもうひとつの課題は、鋳造冠の普及だったが、その鋳造用金属が銅合金になってしまったなら、これまでの努力が、却って悪いほうに歯車を動かすことを助けてることになってしまう。

翌年、下顎運動に関する総説(口病誌、一九六三年)をまとめると、愛知学院大学に出ていた長谷川とともに「下顎運動と咬合器」という長大連載に着手する。これは雑誌「歯科評論」の主幹だった高津弌の依頼に応えたものだったが、昭和三八年の五月号から毎号、足かけ三年二三回にわたる連載となった。高津は、自ら歯科界の一言居士を任ずる男だったが、石原の父親と幼友達で、石原が歯科医師に転じる際に、お茶の水の長尾学長に口を利いたという縁があって、石原にいくらか無理が言えた。

「・・・今や押しも押されもせぬ補綴学界の有力教授である。こないだ顔を合わせたので、時々は原稿をたのむよといったら、あります。だが、一回や二回ではなく軽く一年は続けさせてくだいということで、歯科評論、伝統続物原稿がまた始まったのである。」

石原には、咬合器の発展史を振り返るかたちで下顎運動研究の学説史を整理しておきたいという目論みがあった。高津に偶然に声をかけられたので、思い切って雑誌の連載を利用することにしたのである。

この時期、研究の方向性を大局的に見直すことを考えていた。

「研究は合理的に計画され、つみ重ねられて、誤りのない事実の認識の上に臨床上の混乱を解決することであって、単なる研究の繰り返しであってはならない。」

長谷川に咬合器の調べを指示したときに、石原の頭にあったのは、下顎運動の研究を臨床的な咬合の研究にシフトすることだった。

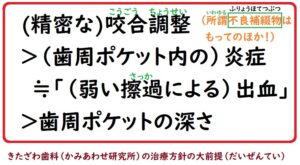

振り返ると、昭和三八年に発表した総説が、「下顎運動に関する最近の研究」、同じ年、「歯科評論」に連載を始めたのが「下顎運動と咬合器」、そして連載を終えて一年の渡欧を挟んで、昭和四二年に口腔外科学会の特別講演で「咬合に関する臨床及び研究の種々相」を発表し、これを教室の藍稔の助力を得て「咬合に関する見解の種々相」としてまとめた。この四年間に、下顎運動から咬合器、さらに咬合と、主題は基礎研究から臨床応用へとシフトした。臨床歯科医の間で評判になった最後の「種々相」は、「1 下顎位について」「2 下顎運動について」「3 咬合と歯の接触関係について」と、この大きな流れを総括するかたちになっている。この時点で、「咬合」という用語は大きく意味を拡げて下顎位や下顎運動までも含む概念となるのである。

この一連のタイトルは、石原の思考のプロセスを表している。つまり入れ歯づくりのための下顎運動の研究が、関節や神経・筋、そして鋭敏な感覚をもった歯の摂食と歯周組織を含む「咬合」という概念として確立されるに至る里程標でもある。石原が「咬合」という概念をもって正面から研究に取り組み、亡くなるまでわずか二年である。「咬合学の大家」などと呼ばれることを、決して石原は喜ばないだろう。石原の没後に盛んになった日本での咬合をめぐる議論は、ほとんどの場合、机上の議論だった。熱心に中心位という言葉について議論するのは、日常的に模型を咬合器にマウントするための位置を探し求めている歯科医師ではなかった。模型を咬合器にセットする位置でしかない中心位という用語が、理想的なあごの位置を示す用語に意味を転じて議論されることになった。こうして石原の没後、咬合学は、議論のための議論として発展する。

「下顎運動の研究が重要視されてきたのは、臨床面での実際上の必要性があったからで、決して単なる興味的なものではなかった。」ところが、米国の文献をみると、研究目的を忘れたような下顎運動に関する些末な議論が多い。

一九三〇年以降の下顎運動の研究が「Gysiらの古典的な学説を批判し、その矛盾を衝くことがあるいはできたかも知れないが、実際の臨床にどの程度に具体的な貢献をしたかを反省してみるとき、成果はまだほとんどあがっていないとするのが事実であろう。われわれが日常の臨床の基礎としている下顎運動の知識は、ほとんどすべてがすでに前世紀(19世紀)において明らかにされてきたことばかりである。」

「下顎運動のようにはっきりとした目的をもった研究にしては、すこし回り道をし過ぎてはいないだろうか。・・・際限のない繰り返しではなかったろうか。」石原自身も、教室の総力を挙げて下顎運動の研究に取り組んできたが、「われわれもまた果てしない堂々めぐりの中に巻き込まれているのではなかろうか。」

こうして石原は、臨床目的を明確にして、下顎運動研究を歴史的に俯瞰してみようと考えたのである。

もちろん、目下の混乱の嵐の目になっている「グナソロジー」に至る下顎運動の考え方を整理することがひとつの関心ごとだった。「グナソロジー」によって下顎運動の研究が具体的な臨床課題になったと言うこともできる。このため長谷川との連載第一回目では、「米国補綴学会誌」の急速に数を増した「下顎運動野下顎の機能と関連した研究」について「いわゆるグナソロジーGnathologyと総称される領域」と表現した。この部分は、没後、昭和五〇年に書籍にまとめられる際にはばっさりと削除された。石原が「下顎運動野下顎の機能と関連した研究」と認めていた一九六〇年ごろまでの米国における「グナソロジー」と、その後わが国で広がったナソロジーというものは、同列に扱えないと編者らが考え、削除したのであろう。

しかし、いずれにせよ昭和三〇年代半ばのわが国では、「グナソロジー」に関心をもつような臨床医は一握りの米国通だけだったので、それを批判することにはほとんど意味はなかった。

「明らかに蝶番学派のいう所謂Hinge axsisは存在しない。従ってTermonal hinge positionの意味も失われる」

ナソロジーの熱病がわが国を襲うその遙さ以前に、石原はこともなげにその中心原理を否定した。

話がだいぶ専門的になり過ぎたので、その基礎知識として当時の間接法の常識を振り返っておく。

間接法とは、口の中で直接にではなく、机の上の咬合器上で間接的に入れ歯をつくる方法である。あごの型を採って、あごの模型をつくることは比較的容易である。問題は、上と下の模型の正しい位置関係だ。ひとつは上下の距離。これは結構ラフでいい。大きく変更するとなると別問題だが、あごを楽な姿勢にするとか、歯があったときの顔と外見上同じように見えるようにすれば、そう問題はない。問題は、上と下のあごの前後左右に正しい関係である。ずれた位置で上下のあごの模型を咬合器に付着して、その位置で上下の歯を並べてしまうと、その入れ歯を患者の口の中に戻したときにちゃんとかめない。ずれた位置でつくられた入れ歯でかむと、入れ歯がアンバランスに偏って、不安定になったり、口の中の粘膜が痛くなったりする。このため上下の模型を偏りなく正しい関係(centric relation)に位置づける必要がある、ずれたエキセントリックな位置(eccentric)ではなく、正しい位置つまり上顎の模型に対して下顎の模型を位置づけるセントリックな位置関係を見つける必要がある。

あごの動きを幾何学的に解析して入れ歯の理論を作ったギージーは、面白い方法でこのセントリックを求めた。口の中で下あごの動きを描かせる方法である。歯があるべき平面に平らな板を置いて、上下どちらか片方にピンを立て、他方に色付きワックスを薄く塗る。これで口を閉じてあごを左右前後に動かすと、色付きワックスに烏の足跡のような傷がつく。この三本の傷に左右の偏りがなければ、あごの位置にも偏りがない。そのワックス付きの上下の板を模型上に載せれば、模型の上下にセントリックの関係を再現できるという理屈である。三本の線のかたちが、ゴシック大聖堂の尖塔を支える内梁のアーチに似ているので、チューリッヒ大学にいたギージーはこれをゴシックアーチ描記法を名づけた。因みにチューリッヒには、フラウミュンスター(聖母聖堂)という中世に建てられた有名なゴシック様式の教会がある。このゴシックアーチ描記法が、入れ歯づくりのための、正しいあごの位置の決め方として普及した。きれいなゴシックアーチを描かせるためにあごの先を指で押して左右に動かしたので、つまり無理なく左右にあごを動かせる、あごを後ろに引いた位置がセントリック、これが中心位と翻訳されるようになった。

戦前から、わが国でドイツ医学の影響下にあったこともあって、ギージーの名はよく知られていたが、米国西海岸のマッカラムや東海岸のスカイラーの名を知っている者はいなかった。

マッカラムは、あごをもっとも後ろに引いたとき、あごがドアの蝶番(ヒンジ)のように安定した開閉運動をすることを見出したとされるが、あごの開閉運動をドアの蝶番に見立てる考え方は下顎運動研究の最初期からあって、それ自体は別段新しい考え方ではなかった。

「同学派によれば・・・、下顎切歯点の運動範囲は、蝶番運動軸の前後的滑走と、蝶番運動軸を中心とした回転の二者によって構成されることになる。これは常識者からすれば至って当然の事で、事新しく主張するまでもない事のようである・・・。」

石原らによれば、生体の下顎運動に着目し研究したのは一八八九年ルース(C.E.Luce)といわれているが、その七年後、ウォーカー(W.E.Walker)はあごの関節が前方に滑るときの傾き(顆路傾斜)を測定している。同じ時期に、蝶番運動についても測定していた。しかし、これはすべて入れ歯の時代の話である。

マッカラムは、下顎の関節頭の中にひとつの軸があって、そこを中心に下顎が回転運動をするとした。咬合器を人のあごのようにではなく、人のあごを咬合きのように見立てたところは、かつてない考え方だった。ユニークなのはその仮説にもとづいて、回転中心を利用して歯の型を咬合器に移す手法を考案したところである。理屈どおりに回転中心を見つけて咬合器に移せば、患者のあごと咬合器上の上下の模型の関係は同じ関係になる。入れ歯であれば、わずかなかみ合わせの誤差は、入れ歯と粘膜のズレで誤魔化されるが、歯に固定する補綴物では、誤魔化しの余地がない。間接法で、鋭敏な歯根膜に支えられた取り外しのきかない補綴物をつくろうとすると、厳密な再現性がひつようになるのである。」

カテゴリー

歯科矯正コラム一覧

- 350年前に作られた300倍の「顕微鏡(けんびきょう)」レーウェンフックの驚くほどシンプルな顕微鏡

- 「軟質 PVC パイプを自分で安全に修理する方法」2026/1/30/カッターで指切らないでね ・・・要注意!

- 「【世界は仮説でできている】科学における仮説とはなにか 仮説が世界を前へと進める | ガリレオX(2019年) 第189回」

- こまったものだ!「長岡署が逮捕した30代男性について、県警は16日、誤認逮捕だったと発表した。」この件の被害者とする女性には「説諭(せつゆ)・指導(しどう)」等はしたのだろうか?

- 「汎神論(はんしんろん)」を検索していたら、凄いサイトに出会いました・・・どうも著者は伏せられています・・・

- 2025/11/15/「靖国合祀問題」も正確に理解すべきだ・・・2017年の「副島・菅野」対談は「真実を抉(えぐ)り出して」いる。「政治運動とは何か」。・・・「革マル」から議員さんとか、各地首長になった人たちが結構おられることの意味も考えなければならない・・・

- 財閥の創業者たちの歴史「三井、住友、その他財閥の創業者たちの歴史 ① 白木屋 三井」

- エルメスのバーキン・・・

- 「AIエーアイ」と称する「高度アルゴリズム」を応用した「高額商品」は「今がバブル」なので数年後には「弾けて、消滅する」と言われています。・・・要注意です。2025/10/18/

- これは簡単で、効果絶大です。「コバエ」対策。最近何故かコバエが増殖中・・・